Bazacle, Les moulins de –

Share

Le rejet par les économistes atterrés de l’économie libérale, m’a fait découvrir la première société anonyme du monde 1, la Société des moulins de Bazacle. D’après plusieurs sites l’étymologie du nom Bazacle serait le latin vadum + aculum « gué » + un suffixe diminutif. Cette étymologie pose pourtant deux problèmes:

1. Le gué du Bazacle n’est pas un petit gué. Les Toulousains du XIIe siècle auraient-ils été des rigolos? Je ne suis pas le seul à douter de cette étymologie. JB propose dans son blog que vadum a pu signifier aussi ‘haut-fond ou passe dangereuse pour ceux qui naviguent ». Mais ce sens n’est attesté nulle part.

1. Le gué du Bazacle n’est pas un petit gué. Les Toulousains du XIIe siècle auraient-ils été des rigolos? Je ne suis pas le seul à douter de cette étymologie. JB propose dans son blog que vadum a pu signifier aussi ‘haut-fond ou passe dangereuse pour ceux qui naviguent ». Mais ce sens n’est attesté nulle part.

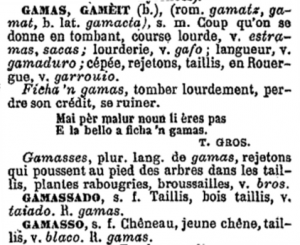

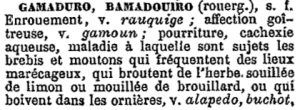

2.Il est vrai que v- devient normalement b- en languedocien, mais le mot latin vadum« gué » a abouti à ga, gua (Goudouli écrit ga), parfois à gas, ou à gouat en Béarnais, comme dans presque tous les parlers galloromans. L’initiale n’est jamais un v-/ b-. Le fait que pratiquement toutes les formes occitanes ont l’initiale g- i permet de supposer une origine ou très forte influence du germanique2 *wađ « gué » (qu’on retrouve par exemple dans le néerlandais Waddenzee une partie de la mer qu’on peut traverser à pied à marée basse). En languedocien est attesté gazaire « l’homme qui transporte les gens sur son dos par les rivières » et en Lozère un gué est appelé gazel.

En 413, les Wisigoths envahissent la ville et choisissent Toulouse comme capitale de leur royaume. Ayant une culture et une religion différente, les Gallo-Romains et les Wisigoths se côtoient à Toulouse sans se mélanger jusqu’en 508 lorsque Clovis prend la ville, après avoir vaincu les Wisigoths à la bataille de Vouillé (en 507). (Wikipedia, Toulouse) (A vérifier si l’intégration des Wisigoth n’a pas eu lieu plus tôt. L’auteur ne donne pas sa source).

3/ Le suffixe –aculum aboutit normalement à –alh, le féminin –acula à –alha et donne des mots pour nommer des instruments (Alibert, p.26-27).

Régulièrement vadaculum aurait abouti à *gazalh. Bazacle doit donc être une occitanisation ou francisation de l’époque à partir d’un nom créé en latin. Si j’adopte cette possibilité, vadaculum désignait à l’époque qu’il y avait un moyen ou instrument pour traverser la rivière, un gazel, un bateau, un cable ….. Un vadaculum crée en latin médiéval a pu être transforme en bazacle toulousain du XIIe s.