Amalou, amaluc

Amalou, amaluc s.m. »tête du fémur »

Les mots embaluc, amalu, malu signifient aussi « omoplate, hanche » et même » fesses » (omolu en Ardêche). Dans le Nord Velay existe un dérivé: malhon « tête du fémur ». Le mot ne se trouve qu’en occitan et en catalan maluc « les os qui forment les deux parties du bassin » .

Il vient de l’arabe azmal huqq « cavité articulaire » . La médecine arabe a eu beaucoup d’influence dans l’Occident. Si vous voulez en savoir plus , vous pouvez consulter un des 5580 sites internet ou par exemple; le livre de Danielle Jacquart et Françoise Micheau « La médecine arabe et l’Occident médiéval« .

D’autres mots qui viennent du même étymon : Lozère demolucat « déhanché » , Nord Velay s’esmalhonar « se déboîter la tête du fémur, se déhancher », Languedocien (Gard, Hérault), amalugà « meurtrir de coups » . Dans amalug l’élément mal- a été interprété comme le mot mal « douleur » , ce qui a donné à Alès s’amaluga, à Nîmes « cogner » (Mathon) et en français régional s’amaluguer « se cogner » (Domergue)

Amalou ou lamalou désigne aussi des « grottes ». L’évolution sémantique « cavité articulaire » > « cavité » > « grotte » ne pose pas de problèmes.

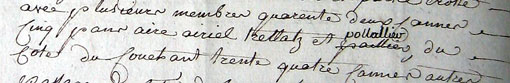

Dans le site de la CLPA je trouve: « Quand il sagit de résurgences ou de cavits s’ouvrant près de sources, de mares ou en bordure de cours d’eau, c’est bien évidemment ces lieux qui ont influencé la toponymie des cavités. Grotte du Lamalou (Brissac, 34) : Le terme de Lamalou désigne partout un cours d’eau ou un lieu proche d’un cours d’eau. Celui-ci était désigné en 1332 comme suit : » riperia da Amalo ; rivo de Amalo « . Ces noms semblent provenir d’un terme hydronymique incertain lamalo ou amalo d’origine inconnue ce jour. » http://membres.lycos.fr/clpa/etymologie.htm . Dominique Ros le webmaster du site m’a donné les spécifications suivantes: Pour » rivo de Amal riperia da Amaloo » en 1332 in « Cartulaire de Maguelonne » publi par J. ROUQUETTE, 6 vol, Montpellier, 1912-1927. J’ai également « Raimundi de Amalo » en 1204 in « Cartulaire du chapitre d’Agde publi par O. TERRIN, Nîmes, 1969 «

Voir FEW XIX,14

D’autres chercheurs supposent des étymologies celtiques ou prélatines, mais connaissent-ils le mot languedocien amalou et son étymologie ?