Posté par

Robert Geuljans le 5 Jan 2012 dans

a |

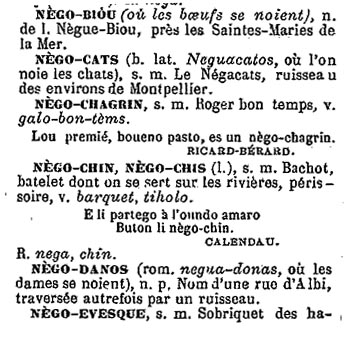

2 commentsAvaus, abaus « chêne kermès; chêne à kermès, quercus coccifera ». L’étymologie est inconnue. Lisez l’article de Josiane Ubaud sur l’avaus, nom plutôt rare. Aucun attestation dans le Thesoc. s.v. chêne, variété de -. Le but de Mme Ubaud étant de « normaliser » les noms des végétaux dans tout le domaine de la langue d’oc, elle choisit un nom que personne ne connaît. J’ai parlé à plusieurs bons connaisseurs des plantes, il m’ont répondu « Ah, tu veux dire le garric ». Je fais donc la promotion du garric.

La plus ancienne attestation date de 1019 du nom mons Avalsarius dans le Cartulaire de St. Victor (Marseille) qui s’appelle maintenant le Vaussier près de Beausset dans le Var d’après la source du FEW, mais que Google ne le connaît pas et me suggère le mont Gaussier dans les Alpilles.

Cliquez sur cette belle image de Wikipedia!

avaus

Le nom du Mont Gaussier de St-Rémy de Provence a peut-être la même origine. L’abbé de Sauvages écrit en 1756 :

Agôoussës ou avôoussës, le petit chêne vert épineux qu’on trouve dans les landes du Languedoc & sur lequel se nourrit, un insecte connu depuis longtemps sous le nom de Kermés ou Graine d’Ecarlate & depuis peu sous celui de Galle-insecte que Mr de Reaumur lui a donné, en apprenant au monde savant que ce qu’on regardait comme une excressence de l’arbre étoit un véritable animal.

La même forme agaousses est attestée à Carcassonne. L’alternance -g- et -v- se trouve dans d’autres mots.

Dans la deuxième éd. de son Dictionnaire l’abbé de Sauvages donne en plus le sens « arrête-bœuf » pour avôoussës, mais il est le seul. D’après l’ ALF abàou signifie « houx » à Les Matelles dans l’Hérault, une confusion qui s’explique parce que les feuilles du houx sont également piquants.

Le nom Kermès a une origine arabe qirmizī « de la couleur de la cochenille »; il était utilisé pour désigner un ver, une larve, ou un insecte. ; pour l’étymologie le TLF .

Le parasite était récolté dans le sud de la France (Languedoc et Provence) sur le chêne-kermès; on recueillait la cochenille qui était immobile, de forme sphérique et de taille minuscule (6 à 8 mm). L’espèce était ramassée, desséchée et broyée pour tirer une teinture rouge écarlate. La récolte, par matinée, était d’environ 1 kg de “graines”, de quoi produire 10 à 15 g de pigment pur. Cette couleur, magnifique, resta inchangée pendant des siècles. C’est l’écarlate qui servi à teindre les étoffes des tissus royaux, la laine et la soie. Sa présence a été décelée dans des peintures néolithiques, en France et sur les momies égyptiennes.Voir Wikipedia

Dans la 2e édition de son Dictionnaire l’abbé de Sauvages site également le mot grâoubio avec le sens avaousses, également d »origine inconnue.

Michel Wienin complète cet article avec la note suivante:

Je connais ce mot abau(s) autour d’Alès, avau(s) vers Uzès et en Provence au sens de chêne kermès, arbuste épineux qui héberge la cochenille à teinture (insecte devenu assez rare actuellement).

Sec et enflammé, il brule comme les résineux avec de grandes flammes claires mais plus chaudes que celle des pins et faisant peu de noir de suie. Dans la zone des garrigues, il servait aux fourniers à donner un « coup de feu » pour dorer un tian ou un dessert. Le passage du nom de l’arbuste à celui du fagot me semble facile à admettre ; même chose que pour le hêtre et le fagot.

S’abaussir / s’abaussejar, c’est s’égratigner les mollet en bartassant.

Amistosament

Ce nom est même passé en français. Dans le Grand Larousse de 1874 est écrit:

Ce nom est même passé en français. Dans le Grand Larousse de 1874 est écrit: