Garriguette, la benjamine de la famille Garric

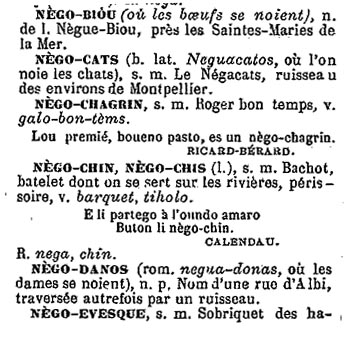

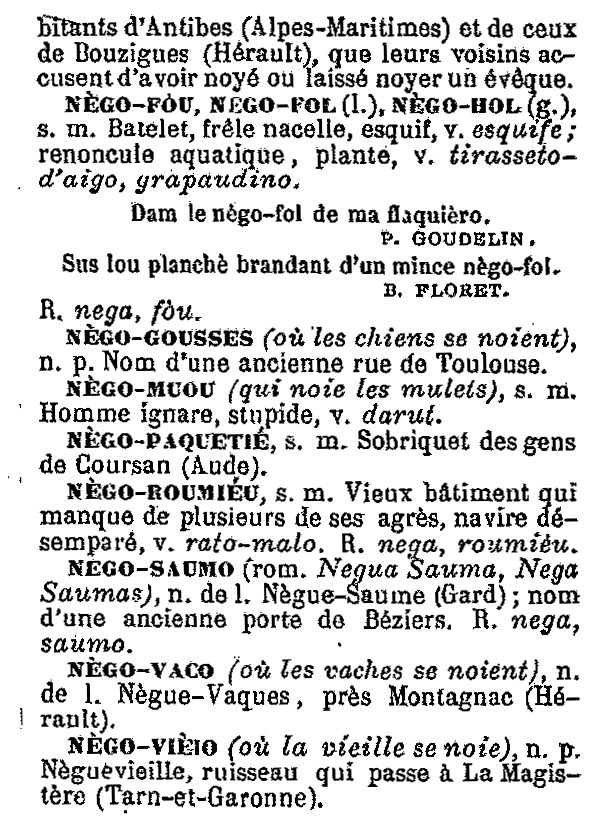

Garric « chêne kermès; chêne blanc; chêne nain; chêne en général » (Alibert). Garriga « garrigue, terre inculte où poussent les garrics; chênaie rabougrie ». Garriguettes, gariguettes « variété de fraises créée en 1978 ». L’étymologie est une base préromane *karr– « chêne » ou *karri- « pierre » sur laquelle les avis des étymologistes divergent.

Garric « chêne kermès » est attesté en occitan depuis 1177 en Rouergue(TLF). Son dérivé garriga « (terrain avec) des taillis de chêne » se trouve en latin médiéval dans tout le domaine occitan. La première attestation vient d’un texte de 817 fait dans le Couserans, une province gasconne dans l’Ariège.

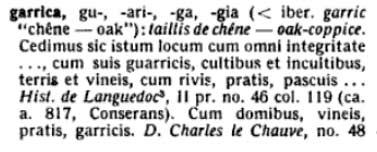

Extrait de Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus; 2 vol. Leiden, 1976. Vous pouvez consulter des extraits, dont la suite de celui-ci, avec Google Livres.

Extrait de Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus; 2 vol. Leiden, 1976. Vous pouvez consulter des extraits, dont la suite de celui-ci, avec Google Livres.

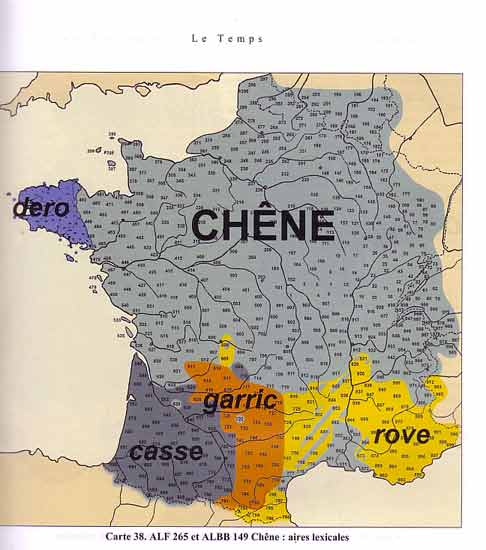

Une comparaison de la carte de l’Atlas Linguistique de la France (ALF) avec l’article de Mme J. Ubaud sur les noms des chênes en occitan, montre clairement l’effet catastrophique de la normalisation voulue par les « occitanistes ». Un exemple. Même les rares occitanophones dont l’occitan est la langue maternelle, doivent chercher dans un dictionnaire pour savoir comment appeler un « chêne kermès ». Mme Ubaud veut imposer avaus, mot plutôt rare. Le mot garric ne se trouve même pas dans son article. Pour connaître la réalité, mieux vaut de consulter le Thesoc s.v. chêne.

Carte extraite des Lectures de l’ALF de Gilliéron et Edmont. Du temps dans l’espace. par G. Brun-Trigaud, Y. Le Berre et Jean Le Dû. Voir Sources, liens, s.v. ALF

Ces données sont à compléter par celles, incomplètes hélas, du Thésoc, qui montre que la zone garric est ou était plus étendue. Il y a une attestation de garric pour la Charente! L’article *karra du FEW a été publié en 1940 et beaucoup de données manquent bien sûr.

Plus sur l’étymologie de garric et garriga dans le TLF s.v. garrigue.

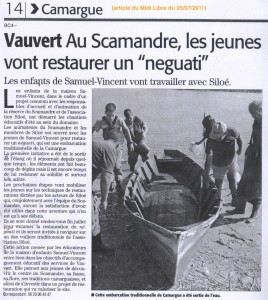

La garriguette par contre n’a rien de préroman. Sa naissance date de 1978. Son histoire romancée :

Ou et quand est née la première gariguette?

– La première gariguette a vu le jour en 1978 dans les laboratoires de l’INRA à Avignon après 16ans de mise au point.1

se trouve dans le blog « Les Végétaliseurs ». Cette histoire montre que la recherche peut créer du travail et de la richesse. Intéressant dans la situation économique et politique actuelle.

_____________________________

- Pour éviter que la suite se perde, je l’ai copiée et vous pouvez la lire ici gariguette tirée_de Les Vegetaliseurs. ↩