Posté par

Robert Geuljans le 19 Avr 2015 dans

t |

0 commentsShare

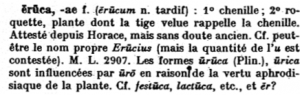

Toro « cormier des oiseleurs » (sorbus aucuparia) dans la première édition du Dictionnaire de Sauvages.(1756, S1). Dans la deuxième édition il ajoute 3 autres significations de toro: « aconit à fleur jaune ou le Napel », « la chrysomelle de l’osier-franc; scarabée rouge tachetée de rouge qui répand au loin une odeur forte et puante »; toro ou canilio « chenille » voir Erugo. Il ajoute la remarque suivante:

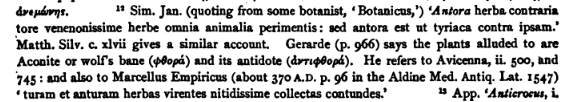

L’étymologie de toro ou tora est le mot latin tŭra « aconit’ qui l’a emprunté au grec φθορα (phthora). Ce nom a été adopté par les médecins au IVe siècle. Marcellus Empiricus , un aristocrate et haut fonctionnaire impérial en retraite, a composé un traité médical pour ses fils vers 360 et il mentionne la tora : turam et anturam herbas virentes (tora et antora des herbes verdoyantes). Dans un glossaire appelé Alphita du XIIIe siècle, les deux plantes sont également mentionnées:

D’après le FEW XIII/2,p.419 tora et anthora sont deux espèces d’aconit et le nom anthora a été interprété comme anti-thora , contre-poison. Si vous voulez en savoir plus suivez les indications dans la note12 de l’Alphita

D’après le FEW XIII/2,p.419 tora et anthora sont deux espèces d’aconit et le nom anthora a été interprété comme anti-thora , contre-poison. Si vous voulez en savoir plus suivez les indications dans la note12 de l’Alphita

Tora, tora « aconit » est attesté en ancien occitan (XIVe siècle) en en moyen français tore depuis1544. Dans les parlers provençaux nous trouvons la forme touero, touara « aconit (napel) ».

Dans la langue des mozarabes l’aconit s’appelle touera, en catalan tora, comme en piémontais et en portugais herba toura].

Il reste à expliquer la seconde signification de tora à savoir « chrysomèle » et « chenille ». Or, après les 4 définitions, l’abbé de Sauvages a ajouté une remarque très intéressante:

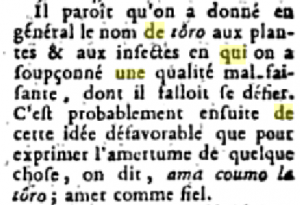

« Il parait qu’on a donné en général le nom de toro aux plantes et aux insectes en qui on a soupçonné une qualité malfaisante dont il fallait se défier. C’est probablement ensuite de cette idée défavorable que pour exprimer l’amertume de quelque chose, on dit, ama coumo la toro , amer comme le fiel.

C’est le spécialiste des parlers gascons Gerhardt Rohlfs qui y consacre un article dans la Zeitschrift 56, p.386-387 (ToraRohlfs0015906_PDF_409_411DM) Il ne mentionne pas notre cher abbé, mais je crois qu’il est bien l’inspirateur. J’ai traduit la partie la plus importante de cette explication.

Dans les parlers montagnards des Pyrénées centrales, qui appellent l’aconit toro, la chenille s’appelle bré (à Gavarnie, Gèdre, Barèges). Le même mot sert à désigner le « venin ». Bré est une contraction d’un ancien beré (c’est ainsi qu’il se prononce dans les Basses-Pyrénées) qui vient d’une dissimilation du latin venenum ( cf. l’ancien occitan veré, verén « venin »). La chenille est donc considérée comme un animal vénéneux, de sorte que « chenille » et « venin » sont devenus des concepts identiques. Ainsi tout devient clair. L’aconit est une des plantes les plus vénéneuses connues des botanistes,, ce qui explique également son nom en moyen haut allemand eitergift (gift « venin »). La signification d’origine (comme tertio comparationis) des deux noms a dû être « venin ».

Avec cela nous entrons dans le domaine de la médicine et de la pharmacologie. L’ensemble des faits suggère de penser à l’ arabe comme source étymologique, ce qui est encore renforcé par la répartition géographique du mot (le Sud de la France et l’Espagne). Le professeur Paret de Heidelberg me confirme sur ma demande qu’un mot arabe

existe, attesté dans le dictionnaire de Dozy avec le sens « aconit ». Ce mot arabe est comme l’a vu déjà Dozy est un emprunt au grec φθορα (phthora) « anéantissement; corruption » qui dans la forme thora avec le sens « venin » est passé dans des documents en latin tardif. Par exemple dans le Ducange VIII, 102 un texte du XIVe siècle : Dixit publice quod ipse vellet thoram vel aliud mortiferum comedisse ad finem ut breviter expiraret. (Il a dit publiquement qu’il voulait manger de la tore ou un autre venin mortel de sorte qu’il expirerait dans le plus bref délai.)

existe, attesté dans le dictionnaire de Dozy avec le sens « aconit ». Ce mot arabe est comme l’a vu déjà Dozy est un emprunt au grec φθορα (phthora) « anéantissement; corruption » qui dans la forme thora avec le sens « venin » est passé dans des documents en latin tardif. Par exemple dans le Ducange VIII, 102 un texte du XIVe siècle : Dixit publice quod ipse vellet thoram vel aliud mortiferum comedisse ad finem ut breviter expiraret. (Il a dit publiquement qu’il voulait manger de la tore ou un autre venin mortel de sorte qu’il expirerait dans le plus bref délai.)

Alibert donne encore plus de signifucations à tòra :

- cormier des oiseleurs (sorbus aucuparia). Crus, ses fruits ne sont pas comestibles pour les humains, puisqu’ils contiennent de l’acide parasorbique (acide du sorbier) au goût âpre et amer, pouvant provoquer des vomissements éventuellement.

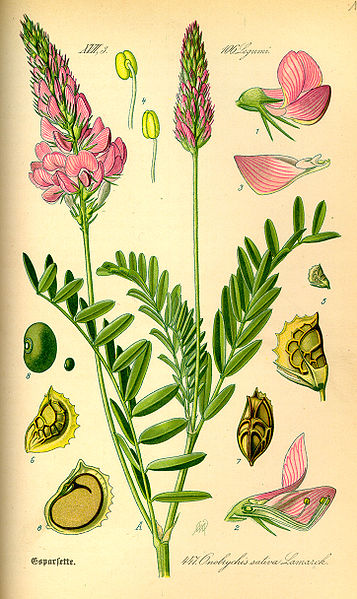

- aconit (Aconitum)

- chlora perfoliée (chlora perfoliata L.)

- scrofulaire (Scrofularia canina L.)

- Chenille; chrysomèle du peuplier

- Gerçures circulaires à la queue du porc et d’autres animaux

- Chancre des arbres

- paresse, fainéantise

Rémy Viredaz m’écrit le commentaire suivant février 2020 :

Merci pour votre excellent article en ligne sur tòra, bien documenté, qui m\'a empêché d\'écrire des bêtises sur ce mot…

Une remarque cependant: la voyelle ou la diphtongue des résultats occitans, catalan et espagnols (dialectaux) ne permet pas de les tirer d\'un bas latin *tŭra (malgré la graphie de Marcellus Empiricus et malgré l\'avis de Rohlfs), ni, en général, du mot mozarabe. Il faut partir d\'un bas latin *tŏra emprunté directement au grec phthorā.

Vous connaissez dans doute le Diccionari etimológic i complementari de la llengua catalana de J. Corominas, qui cite une partie des formes (au mot tòra).

Cordialement,

Je l’ai remercié et je l’ui ai répondu, après avoir relu l’article du FEW XIII/2, 419 bien sûr:

Bonjour, Merci beaucoup de votre intérêt et remarque. Je ne travaille plus beaucoup à mon site à cause de problèmes de santé.. Je vais ajouter votre observation à l’article. J’ai regardé brièvement le FEW et j’ai vu que von Wartburg ne prend pas position pour les formes de la opéninsule ibéro-romane. Il ne s’exprime que sur les formes galloromanes et italiennes. Je ne connais pas assez bien le phonétique historiue des parlers catalane et espagnoles. Il serait bien si vous pouvez donner des preuves concrètes. Cordialement,

Et Rémy Viredaz explique:

En catalan, le mot a o ouvert et non o fermé. Dans les formes espagnoles citées par Corominas, le mot présente des diphtongues oa, ua, ue et non un simple o. Dans les deux cas, cela suppose en latin un o bref et non un u (ou un o long).

Il n’est pas très important de donner plus de preuves puisque, d’une part, comme vous le notez (en citant le FEW), la graphie tora est également attestée en latin, et que, d’autre part, la phonétique des voyelles en Catalogne et en Espagne est bien connue des romanistes, au moins dans ses grandes lignes.

Cordialement.

L’onomatopée kŏk- est à l’origine d’un grand nombre de noms de plantes, dont le coquelicot est la plus importante. La couleur du coquelicot fait penser à la crête du coq. A Nice une coucourèla est une « sorte de figue rouge à l’intérieur ». Le premier pas fait, d’autres suivent, sans qu’il soit toujours possible de connaître la raison du transfert. Voir le FEW II,859a-b, qui mentionne entre autres coquelet, coqueret, coquerotte, cocquerelle comme noms du physalis alkekengi ou « amour en cage1« :

L’onomatopée kŏk- est à l’origine d’un grand nombre de noms de plantes, dont le coquelicot est la plus importante. La couleur du coquelicot fait penser à la crête du coq. A Nice une coucourèla est une « sorte de figue rouge à l’intérieur ». Le premier pas fait, d’autres suivent, sans qu’il soit toujours possible de connaître la raison du transfert. Voir le FEW II,859a-b, qui mentionne entre autres coquelet, coqueret, coquerotte, cocquerelle comme noms du physalis alkekengi ou « amour en cage1« :