Posté par

Robert Geuljans le 26 Juil 2011 dans

d |

0 commentsDarnagàs, darnégas, « pie grièche » ; animal mythique qui sert à faire peur aux enfants. » (Camargue),tarnagas » pie grièche; nigaud » (abbé de Sauvages, qui décrit plusieurs oiseaux de cette famille), tarnagas « imbécile » (Mathon).

et il ajoute s.v. tarnagas :

et il ajoute s.v. tarnagas :

de très belles photos ici

En fr.rég.tarnagas « imbécile » est attesté par And et Joblot. Darnagas « imbécile » est aussi piémontais. Pour Lhubac c’est un « enfant turbulant » (peu usité), et je le retrouve dans une site consacré à Marseille : « Darnagas : oiseau passereau peu méfiant. Par extension : nigaud, qui fait des bétises (utilisé surtout pour qualifier un enfant) » .

La forme avec un t- initial est limité aux départements Gard / Lozère et les régions voisines, mais un visteur de la région Vias – Agde vient me signaler que chez lui on dit également tarnagas pour désigner « une femme dans le sens de femme pas fréquentable ».

En franco-provençal et en provençal on trouve plutôt des formes avec d- comme en Camargue. Frédéric Mistral écrit dans LI DARBOUN ENGENIAIRE :

Sabès que se travaio à-n-un camin de fèrri que, partènt d’Avignoun e remountant Durènço, dèu ana finqu’à Turin en travessant lou Mount Cenis. Mai aquéu Mount Cenis fau que se trauque, e, lou pertus aura delong mai de tres lègo. Tres lègo souto terro, dins la roco ! fai trambla. Certo, li engeniaire soun pas de tarnagas e an pre sis amiro e si mesuro.

Un Anglais a étudié la pie grièche qui utilise pour son nid une certaine herbe. Il écrit :

« This is the Filago spathulata of the botanists; and the bird also makes use, though less frequently, of the Filago germanica, or common cotton-rose. Both are known in Provencal by the name herbo dou tarnagas, or Shrike-herb. This popular designation tells us plainly how faithful the bird is to its plant. »

herbo dou tarnagas

herbo dou tarnagas

A Montfavet (84) il y a le chemin du Tarnagas. D’après ces citations il semble que la forme avec t- est également connue en provençal.

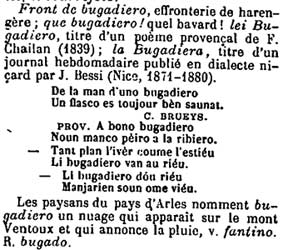

Le tarnagas a une mauvaise renommée. En français : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). En allemand elle s’appelle Würger littéralement « étrangleur », en néerlandais worger « étrangleur »; dans certaines régions de l’Angleterre butcher bird « oiseau boucher » parce la pie-grièche embroche sa nourriture, des souris, de gros insectes etc, sur de grandes épines ou sur du fil barbelé, comme le boucher fait avec la viande. Le sens « animal mythique qui sert à faire peur aux enfants » de darnagas, tarnagas y est probablement lié. Une autre attestation du même sens se trouve dans ce site : « Darnagas : Animal mythique comme le loup-garou « .

Un bourdon embroché par un darnagas. Source Photos Merci !

Un bourdon embroché par un darnagas. Source Photos Merci !

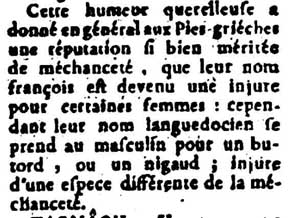

Dans le monde des oiseaux par contre, elle a une bonne renommée d’après le Dictionnaire Languedocien- Français de l’abbé de Sauvages. La pie grièche est connue comme un farouche défenseur de son nid, en faisant beaucoup de bruit et de mouvements, à tel point que d’autres oiseaux aiment faire leurs nids près d’elle pour être protégés.

L’étymologie du premier élément darn- ou tarn- n’est pas très clair. Le FEW le rattache à un élément germanique très ancien *darn- « ébloui, étourdi », mais les attestations de cette racine en occitan, en dehors de darnagas etc. sont très rares.

Le deuxième élément vient d’un ancien haut allemand agaza « pie » dont nous parlons à propos des mots languedociens agasso, agassin etc.

et il ajoute s.v. tarnagas :

et il ajoute s.v. tarnagas :

herbo dou tarnagas

herbo dou tarnagas