Gafa, gafar

Gafa « davier de tonnelier » c’est-à- dire une sorte de tenaille pour faire entrer les cerceaux du tonneau, appelée aussi « tirtoir »ou « chien ».

c’est-à- dire une sorte de tenaille pour faire entrer les cerceaux du tonneau, appelée aussi « tirtoir »ou « chien ».

Gaf- « crochet », gafar signifie « gaffer ; mordre, harper; accrocher, suspendre; attraper; coller ». Alibert donne plusieurs dérivés avec des sens qui s’y rattachent, comme par exemple gafarot « grateron, glouteron ; les graferots « fruits de la bardane » sont nommés ainsi parce qu’ils s’accrochent aux vêtements ou aux poils des bêtes. D’autres formes: galafot (Puisserguier), galafoch (S). Gafarot signifie d’après Alibert aussi « passeur de rivière » , mais ce gafarot fait partie d’une autre famille de mots; cf. gafa « gué »

La famille de mots gaf- avec le sens « saisir » et ses dérivés est indigène dans le sud de la France jusqu’à la Loire. Nous retrouvons cette famille de mots en catalan et espagnol gafa « crochet », esp. et portugais gafar « saisir ». La zone de répartition correspond à celle où la langue des Goths a influencé la langue romane indigène. Nous pouvons donc supposer un lien avec les mots germaniques Gaffel « fourche », anglais gaffle, néerlandais gaffel . Il faudra supposer un verbe germanique *gaffon « saisir avec un crochet » créé à partir d’une racine *gaff-.

En allemand moderne le mot pour « fourchette » ou « fourche » est Gabel, mais aussi Gaffel dans certaines régions, qui a la même origine, comme Gaffelseil un type de voile de bateau et un Gaffelschoner un type de voilier. Cf. aussi anglais gable roof « toit à pignon ». Dans le grand dictionnaire de l’allemand fait par les frères Grimm au XIXe siècle est écrit que dans l’histoire du mot gab-, gaf- nous trouvons un élément important de la préhistoire européenne! En effet on retrouve cette famille dans le celtique et dans le finlandais et les objets à base du crochet qu’ils désignent sont essentiels dans beaucoup de métiers. .

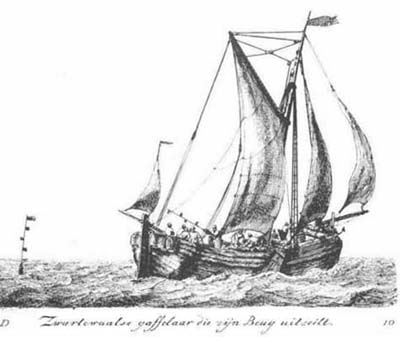

Un gaffelaar du Brabant ou de Zeeland (NL). Le gaffelzeil « voile gaffel » tient au mât par une fourche.

Le sens « maladresse » dans l’expression faire une gaffe , attestée depuis Larousse 1872, a été emprunté au langage des matelots pour qui la gaffe est « une perche garnie d’un crochet latéral pour pousser une barque, tirer quelque chose à bord etc. » et fait donc partie du même groupe. Peut-être qu’un matelot peut nous renseigner sur cette évolution sémantique?? Une gaffe utilisée maladroitement , c’est comme un croche-pied! Et si une gaffe peut servir à « pousser » comme à « tirer à bord », faire une gaffe peut bien devenir le contraire de ce qu’on veut faire « une maladresse ». Dans le site du ‘TLF je trouve la suggestion suivante: « peut-être par allusion aux brimades auxquelles sont soumis les débutants ou les mousses. »

Le sens du mot anglais gaffe « a silly mistake » (XIXe s., comme l’expression française ) correspond exactement au sens du mot français faire une gaffe « maladresse ». Il est difficile à admettre que l’étymologie proposée par les dictionnaires anglais gab « bavarder » soit juste, d’autant plus qu’il s’agit d’une expression marine! Douglas Harper écrit : « gaffe – « blunder, » 1909, from Fr. gaffe « clumsy remark, » originally « boat hook, » from O.Fr. gaffe, from O.Prov. gaf, probably from W.Goth. *gafa « hook, » from P.Gmc. *gafa. Sense connection is obscure. The gaff was also used to land big fish. »

En restant dans le domaine maritime, le PDG de BP, Tony Hayward, est un gaffe-proner d’après le NewYork Times du 4 juin 2010 . Proner est probablement un emprunt au moyen français prone « porté vers, enclin » attesté depuis l’ancien français vers1173, du latin pronus » penché en avant; enclin à ».

gaffe-proner

Faire gaffe Le mot français gaffe dans l’expression faire gaffe par contre est d’origine argotique. La première attestation date de 1455, gaffre « gardien, sergent » , mais il ne réapparaît dans les textes et les dictionnaires qu’au XIXe siècle : le gaffe » le guet », être en gaffe « aux aguets » et le verbe argotique gaffer « guetter », en français moderne faire gaffe.

L’origine est probablement le mot allemand Gaffer « quelqu’un qui regarde la bouche et les yeux grand ouverts », du verbe gaffen « regarder fixement la bouche ouverte ». L’expression faire gaffe veut bien dire « bien regarder, les yeux grand ouverts ». Il n’est pas improbable que le mot a été emprunté une deuxième fois au XIXe siècle au lieu de continuer l’ancien gaffre.

Le mot anglais gaffer « supervisor » gaffer – 1589, « elderly rustic, » apparently a contraction of godfather; originally « old man, » it was applied from 1841 to foremen and supervisors, which sense carried over 20c. to « electrician in charge of lighting on a film set. » pourrait bien avoir la même origine. Je ne vois pas très bien comment godfather peut être prononcé gaffer en anglais comme le propose Douglas Harper et autres.

Le sens moderne s’est spécifié dans le monde du cinéma : « le chef de l’éclairage dans un film ou studio TV ». Vous le verrez dans les génériques. Un faux ami pour les Français.

gafarot

gafarot

Sainte Marguerite d’Antioche

Sainte Marguerite d’Antioche

Margery

Margery  bourgeon

bourgeon

margarine.

margarine. Le cocktail Margarita doit être servie dans un verre à margarita

Le cocktail Margarita doit être servie dans un verre à margarita

margaridelhas

margaridelhas  L’abbé de Sauvages (S2) ajoute que les majhoufos, majhofos infusées dans le vin sont un bon remède contre les engelures. Au singulier Qinto majhofo veut dire « quel coup, quelle bosse ».

L’abbé de Sauvages (S2) ajoute que les majhoufos, majhofos infusées dans le vin sont un bon remède contre les engelures. Au singulier Qinto majhofo veut dire « quel coup, quelle bosse ».