coudoun ‘coing’

Coudoun « coing ».. L’étymologie serait un cydōnĕum « coing » ou plutôt cotōnĕum. L’histoire est assez compliquée. La première fois que le coing est mentionné date de d’environ 700 avant JC chez Alcman un poète lyrique grec qui l’appelle κοδυλον. Un demi siècle plus tard il est mentionné par Stésichore un poète lyrique grec originaire d’Himère en Sicile, dont la période d’activité s’étend de -570 à -540 environ(Wikipedia) qui l’appelle κυδωνια μαλα.

Pendant la période de la République romaine et encore chez Pline l’Ancien on trouve la forme cotōnĕum. Les auteurs romains comme Columelle écrivent cydōnĕum mālum ou cydōnĕum tout court comme Properce.

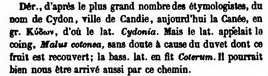

Les étymologistes ont rapproché le nom cydōnĕum du nom de la ville qui s’appelait à l’époque Cydonea sur l’île de Crête,maintenant La Canée (en grec : τα Χανιά (au pluriel), souvent transcrit en Chaniá ou Haniá, de l’italien La Canea Wikipedia. Par exemple Maximin d’Hombres et Gratien Charvet écrivent dans leur Dictionnaire Languedocien Français (1884):

Le problème est que nous ne savons pas si c’est la ville qui a donné son nom au fruit et à l’arbre, ou si c’est ce dernier qui a donné son nom à la ville. Il est aussi possible que les deux formes utilisées en latin, cydōnĕum et cotōnĕum, sont des variantes du nom d’origine provenant de l’Asie mineure. Z65,210.

Les noms du coing dans les langues romanes viennent de la forme avec -t-, cotōnĕum. Cliquez sur ce lien vers le FEW II, 1605 cydōnĕum « coing » pour voir les formes et les dérivés.

La confiture ou gelée de coings s’appelle codonat ou codonhat en ancien provençal est un élément des 13 desserts de Noël. Ce nom est attesté à Paris à la fin du XIVe siècle coudoignac. Le –c final est peut-être une astuce commerciale pour suggérer une AOP méridionale. Rabelais l’appelle le coudignac mais pendant la Renaissance apparaît la forme cotignac avec un -t- qui est basée sur la forme latine cotōnĕum usuelle pendant la période de la République romaine. L’abbé de Sauvages (1756) distingue le sirop de coings qui est « astringeant, fortifiante » de la gelée de coings ou le cotignac (coudougna); d’après lui celui qu’on fait à Mâcon est recommandée pour le devoiment.

Michel de Nostradamus donne 3 recettes dans son ( CTRL + clic pour suivre le lien) :

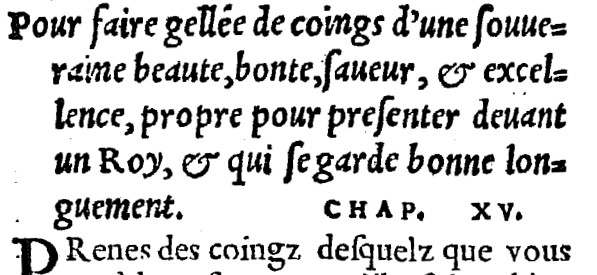

La première se trouve dans le chapitre XV, page 170

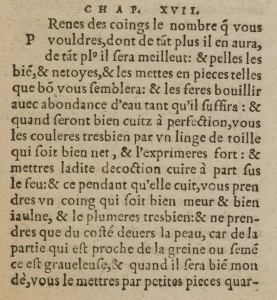

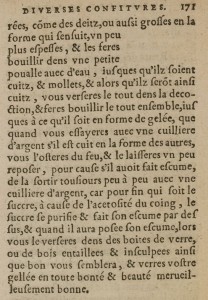

Pour les cuisinières voici cette recette pris dans une autre édition plus facile à lire:

Page 174 : Autre façon de faire gellée de coings, plus belle beaucoup..

Page 177 : Autre façon de faire gellée de coings en roche, que sera de goust meilleure

Page 182 : Pour confire des coings à cartiers dens un jour

Pge 184 : Pour confire des coings à cartiers avec le vin cuit

Page 186: Pour faire du codignat qui est d’une substance grande et de saveur bonne

Si un cuisinier ou une cuisinière suit une de ces recettes, j’apprécierai beaucoup être tenu au courant du résultat.

L’arbre s’appelle coudougné et à partir de l’Aveyron vers l’ouest coudougneiro. Cognassier Cydonia oblonga

Comme coudougneiro signifie aussi « borne » j’en ai fait un article à part.

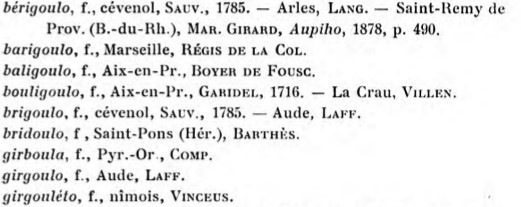

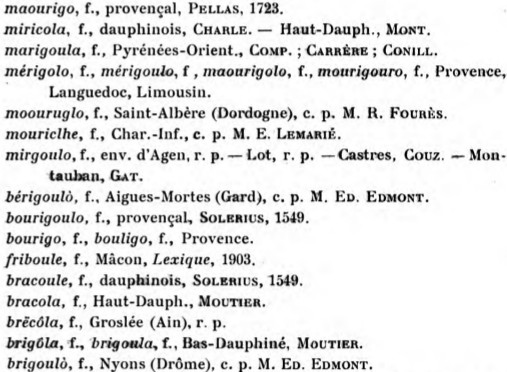

Rolland Flore vol.V, p.9 et suivantes « coing, cognassier, confiture gelée de coings

Wikipedia

Wikipedia