Posté par

Robert Geuljans le 19 Oct 2011 dans

r |

0 commentsRascar « racler » (ancien occitan) vient de *rasicare « raboter », un verbe formé sur rasus le participe passé de radere ‘gratter, ratisser, polir’.

De nos jours la famillede mots *rasicare, dont racaille est un descendant, ne vit plus que dans des ghettos, des quartiers comme on dit de nos jours. Un phénomène récurrant dans l’histoire des langues, comme son contraire la généralisation.

En galloroman la famille rascar a été repoussée dans des sens spécifiques depuis le XIVe siècle par son cousin *rasiculare > racler également dérivé de rasus. Par exemple en français racher signifie » tracer des raches. » Ces artisans disent qu’ils rachent une pièce de bois quand ils tracent avec le compas des divisions nécessaires pour la tailler ou « terminer une broderie par de petits points symétriques » TLF.

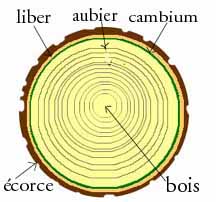

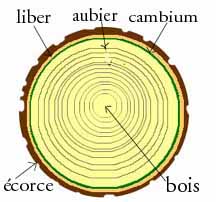

A Cahors roscouoillá signifie « se racornir en mûrissant sur la paille (des fruits d’hiver) » et à Caussade (Tarn et Garonne) rascoualho « réserve » . Dans les Cévennes il y a une petite région où raskás signifie « avare » (Valleraugue, Lasalle, St.Jean du Gard). A Alzon le rascal est « l’aubier, la partie tendre du bois sous l’écorce ». Dans l’Aveyron, et des dép. voisins vers l’Ouest rascal signifie « brou de la noix », comme si c’était l’aubier qui se trouve sous l’écorce verte. cf. Thesoc

Je pense que l’anglais rasher « tranche fine de lard ou de jambon » appartient également à cette famille, comme rash « taches rouges sur le peau ». En catalan, espagnol et portugais rascar est bien vivant avec le sens « gratter ».

rascar phanphanroscouailladophanphan rascal

Les dérivés et les mots composés avec rascar ont pu se maintenir dans plusieurs groupes de significations.

Râsco « teigne, teigne des enfants, croûtes de lait », Languedocien (S); Gard rascous « chauve »; Languedocien rascassoun « lepidotriglia aspera » un poisson épineux. Dans Un rouge et un blanc de Roumanille, Coulau dit à Rafèou :

T’aplatisse lou pebroun! qui lui répond :T’esquiche la figo! tas’te, bèou-l’oli, mor-de-fam, rascas ..

Rascas signifie ici « teigneux ». Antoine Bigot parle d’une bando dé rascas dans sa parodie de la fable de La Fontaine. Dans ce sens le mot a été prêté à l’anglais rash « 1 :an eruption on the body, actinite 2 : a large number of instances in a short period <a rash of complaints> » et au breton rach.

rasco

rascassoun

rascassoun

Râsco « cuscute ou epithyme ». Cette plante est un purgatif doux, on la donne pour les obstruction du foie (S). Ce sens de rasco est limité au Sud de la France. La cuscute est un « Plante parasite à la tige grêle et rougeâtre, à petites fleurs blanches ou rosées, réunies en petites grappes et ayant pour fruit une capsule à deux loges. (Quasi-)synon. barbe de moine. » (TLF) Un visiteur aimable me signale un livre de Pouzolz, Flore du département du Gard. Nîmes 1856-1862, qui donne les renseignements intéressants :

« CUSCUTE – CUSCUTA. – Cette plante parasite est connue sous les noms vulgaires de herbe-de-moine, cheveux-de-Vénus, cheveux du diable, reche, rogne ; en patois rasqua. Elle est apéritive, antiscorbutique; son suc est purgatif, inusitée. On la dit bonne contre les rhumatismes.

On la trouve aux environs du Vigan, de Lanuejols, elle manque dans la plaine; floraison juin-août.

Raque « bourbier, boue ». Ce sens ne se trouve que dans le Nord-Ouest de la France, en Flandres, Picardie, Normandie: rouchi déraquer « se retirer des boues ».

Rache « lie ». Français rache « lie de goudron » (Larousse).

Rascas « banc de pierres ». Languedocien rascás « mur de soutènement le long d’un ruisseau », rascasso « une pierre ou chaussée de ruisseau & de ravin; sorte de mur de terrasse, ou soutenement fait avec de grosses pierres posées de champ (sic), auquel on donne beaucoup de talut. On fait ces chaussées pour retenir la terre dans les ravins ou dans les ruisseaux des pays montagneux (S) ». Dans l’Aveyron enroscossá est « placer des pierres de chant en construisant un mur ».

Rachée « souche » Français rachée « souche coupée sur laquelle il repousse des rejetons ». Dans ce sens la notion « coupé au ras du sol » est centrale. Au figuré le sens est » ce qui se trouve le plus bas », ou la » France d’en-bas ». Rascaille est attesté depuis 1138 en anglonormand, racaille depuis 1190, racaïo, racailho en languedocien. Le mot a été emprunté par les parlers occitans.

Emprunté par l’anglais rascal « a mean, unprincipled, or dishonest person 2 : a mischievous person or animal « subst. et adj. Le sens du mot rascal s’est adouci; de nos jours rascal ne se dit que d’enfants et on peut le traduire par coquin, polisson; old rascal (familier) « drôle » et nous sommes tout près du sens de la racine *radere « polir ».

pha

pha

a little rascal phaphaphaun groupe de rascals

Ce n’est que dans ces significations très spécifiques que la famille *rasicare a pu survivre. Son cousin *rasiculare > racler par contre a la belle vie.

pha

pha