Posté par

Robert Geuljans le 26 Juil 2011 dans

Approfondir |

1 commentA la cale dans une calanque

Une carte amicale reçue ce matin!

Une carte amicale reçue ce matin!

En occitan le mot calanca existe depuis la nuit des temps. De nos jours tout le monde connaît les superbes calanques à Cassis et sur la côte près de Marseille. Cela n’a pas été toujours le cas. En français ce mot n’a été adopté que depuis 1690 avec le sens «petite crique à l’abri d’un promontoire ». En occitan la première attestation écrite date du 13e siècle dans un texte provenant d’Arles, où calanca signifie « ruelle étroite ». Dans les patois modernes, nous le trouvons à Champsaur (Hautes Alpes) chalancha, « éboulis de terre au flanc d’une montagne » et dans le Var, kalanko ou kananko « crevasse de rocher ». Dans l’Hérault à Béziers calanco est « une aspérité d’un terrain raviné » et à Palavas calanca « un petit abri sur la côte ».

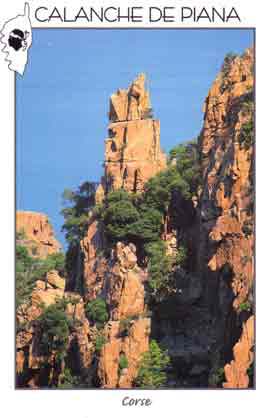

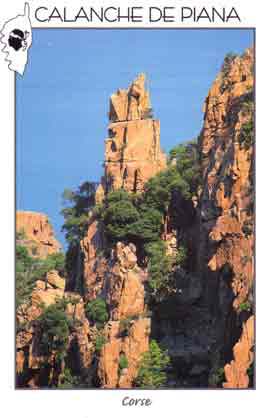

Calanca est connue comme nom de lieu dans les Alpes au nord de Milan et de Venise, et dans les Grisons en Suisse il y a même une ville Calanca. On le retrouve dans les Apennins et dans l’Italie méridionale (Calabria) ou comme substantif en Sardaigne, calanca « crevasse » et en Corse

« petite crique » (voir photo à droite), pluriel calanche (prononcez: kalanke). La Tour de la Calanca est bien connue des promeneurs. En corse le mot colônca désigne un « luogo riparato e basso tra monti e poggi ».

colonco

A Barcelonnette calanca est une « pente raide dépourvue de végetation qui sert de couloir aux avalanches ». D’après Pierre Larousse on dit aussi carangue, carangue ou caranque, mais je n ‘ai pas retrouvé ces prononciations dans les lexiques patois.

Un visiteur me signale qu’en Forez existe le mot chala (le C occitan devient CH chez nous, prononcé comme en français à Lyon, comme le th anglais en Savoie et ts au Val d’Aoste) pour dire « à l’abri ». Il y a aussi le verbe chalar « mettre à l’abri », se chalar ou s’enchalar « se mettre à l’abris. »

Les étymologistes attribuent le mot à un substrat préroman et même pré-celtique parce qu’il est inconnu dans toutes les autres langues qui sont à l’origine de l’occitan, le latin, le grec, le celtique, l’arabe. Ils pensent aux Ligures qui habitaient la région avant les Celtes et qui ont été repoussés par ceux-ci dans les montagnes. Les Ligures nous ont laissé surtout des noms de lieu qui se terminent par un suffixe en -oscu , -ascu ou –uscu, comme par exemple Flayosc (83) Aubignosc (04) Venasque ( ), Greasque (13), Blausasc (06). Voir W. von Wartburg, « Evolution et structure de la langue française« . 6e éd. Berne, Francke,1962.

Calanca serait un dérivé avec le suffixe -anca d’une racine *cala « un endroit abrité ». De nos jours on dit dans le Gard : a la kalo « à l’abri », en français régional à la cale (du soleil).

L’étymon *cala se retrouve sous différentes formes, dérivés et composés, dans tout le bassin ouest-méditerranéen, en italien, espagnol et catalan. Comme nom de lieu il est très répandu dans le nord de l’Espagne et en Gaule. Le point le plus au nord en France semble être la ville de Chelles dans l’Oise, appelé Cala au temps des Mérovingiens.

En français nous trouvons la cale avec le sens « un petit abri pour les navires » depuis 1606, ce qui nous rappelle la calanque. Au Vigan (Gard) on parlait d’un collobenco « escarpement », un mot composé de cala + benco, et en provençal le verbe acala veut dire « abriter, tasser , apaiser ».

Le dérivé de *cala le plus connu et répandu est certainement le mot chalet, à l’origine un « endroit protégé dans les montagnes», ensuite les « bâtiments pour faire le fromage dans les alpages », et de nos jours plutôt une « maisonnette pittoresque dans le style suisse ». En français nous trouvons la cale avec le sens « un petit abri pour les navires » depuis 1606, ce qui nous rappelle la calanque. Au Vigan (Gard) on parlait d’un collobenco « escarpement », un mot composé de cala + benco, et en provençal le verbe acala veut dire » abriter, tasser , apaiser »

Calada » rue descendant en galets du Rhône ». Je ne sais toujours pas s’il faut rattacher le mot calade aux « galets », aux « abris » ou aux « descentes ».

A Nîmes la calade est « une rue à galets en pente », d’où la Place de la Calade . A Avignon se trouve la rue Petite Calade et à St.Laurent de Carnols (Gard) La Calade descendait vers le cimetière au sud et le quartier de la Carriérasse. En français régional une calade désigne toute « rue pavée de galets du Rhône ». Le mot calade pourrait être lié à calanque, vue l’attestation la plus ancienne de calanca à Arles avec le sens « ruelle étroite ». Mais dans plusieurs lexiques je trouve le mot calade avec le sens « galet du Rhône ». ». J’ai trouvé une rue de la Calade à Combas (Gard, loin du Rhône) et à Pertuis dans le Luberon…

La rue de la Calade à Baux de Provence.

La rue de la Calade à Baux de Provence.

En me promenant dans les villages languedociens, je trouve des rue de la Calade un peu partout, mais je ne sais si ce sont des dénominations anciennes.

Un visiteur m’écrit: De plus, pour revenir sur le mot calada, il y a dans la banlieue lyonnaise une ville nommée Caluire (en arpitan: Calury), et qui

s’appelle ainsi parce qu’elle se trouve sur une colline, et que les flancs de cette colline sont couvertes de petites pierres rondes qui descendent jusqu’aux fleuves quand on marche dessus (d’où la recrudescence des murs de soutien le long de ces pentes). Cal– est donc ici dans le sens de « descendre ».

Un autre lecteur vient de me signaler que les habitants: « de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE sont dits « les caladois ».

D’après A.L.F Rivet & Colin Smith : The Place-names of Roman Britain on trouve des toponymes dérivés de cala dans toute l’Europe. Voici quelques exemples :

Calacum : nom d’une rivière près de Tarente, en Italie du sud ( pour l’étymologie, voir Rivet & Smith, concernant Calacum)

Calacum : probablement le fort romain de Burrow-in-Lonsdale ( = Overborough), Lancashire (selon Rivet & Smith, Place Names of Roman Britain, p 288.

Cala = forme étymologique du nom de Chelles. ( pour l’étymologie, voir Rivet & Smith, concernant Calacum)

Caladuno : aujourd’hui Montealegre, en Léon, Espagne.

Caladunum : aujourd’hui Châlons, France; département de la Mayenne.

Chalaux / CHASLAUS = Chalaus (X°) ; gaulois : préceltique cala – abri / habitation

et avus (gaulois) à Chambolive en Limousin

Cala Figuera, sur l’île de Majorque

CHALLET : Surnom de l’homme qui était originaire de Chalet, l’abri sous roche, puis la maison du latin cala, abri..