Posté par

Robert Geuljans le 3 Avr 2015 dans

r |

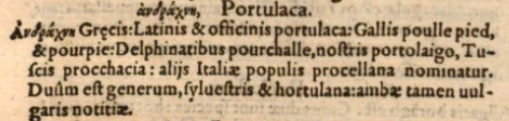

0 commentsRavanet,rabanet, rabe, rabeta, rabet, rafe, rafet « radis » vient du latin raphanus qui l’a emprunté au grec ράφανοσ. FEW X,65.

Ce type est vivant dans les langues romanes voisines, comme par exemple ravaneta en catalan. Il n’est pas impossible que la forme avec -f- vient directement du grec. Les formes avec –f- sont fréquents dans les dialectes du sud de l’Italie, où la langue grecque s’est maintenue jusqu’à nos jours dans certains endroits. Cela me rappelle mon article sur petas/pedas, une histoire de Grecs et de Romains.

On peut aussi supposer que les moines avaient gardé le nom latin raphanus pour le radis, qu’ils cultivaient dans les jardins des abbayes et que la forme rafe, rafet a été adopté dans les villages environnants. Ces formes avec –f- se trouvent dans les parlers de l’Aveyron et la Lozère jusqu’aux Landes, mais ell es sont inconnues en provençal. (Voir le FEW et le Thesoc radis).

D’après le Thesoc, le type rafec désigne le « raifort », mais la forme avec –c final n’est attestée que dans un texte albigeois du XVIe siècle; par contre d’autres dérivés comme ravanasso ou gascon raflà désignent bien le raifort.

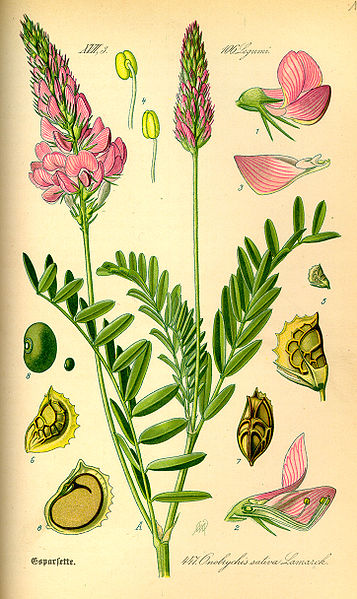

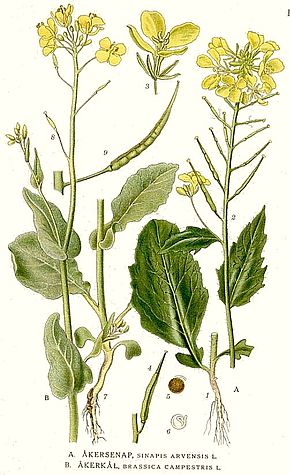

Le dérivé ravanello désigne souvent le « radis sauvage » ou la « ravenelle, giroflée des jardins »

Un dérivé spécial ravaniscle « ravanelle » est attesté dans le Gard par Pouzols de Manduel. (Rolland, Flore 2,130)

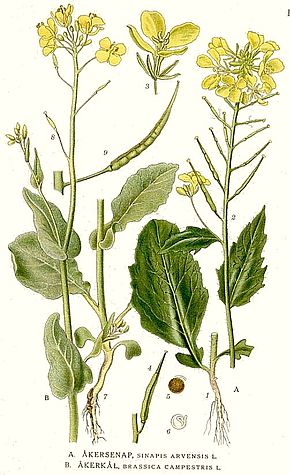

Cf. Rolland Flore, 2 p.129 ss pour les noms des différentes espèces de raphanus.

L’ethnobotanique n’est pas une science simple. Rolland fait les deux remarques que voici:

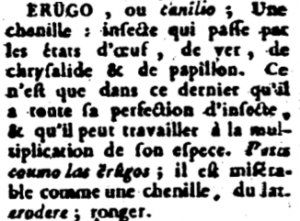

Tome II, p.69

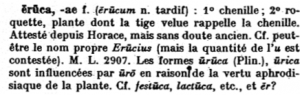

Tome II, p.129

Français radis « raphanus sativus » est un emprunt à l’italien radice qui date du XVIe siècle, du latin radix FEW X,27 radix . En ancien et moyen français le radis s’appelait rafle, ravene, rave du latin raphanus.

sinapis arvensis

raifort

ravanet