Mièg, mièja, meg

Mièg, mièja, meg « moitié, demi ; barrique » vient du latin medius « qui est au milieu; demi » , comme français mi dans mi-août Voir TLF.

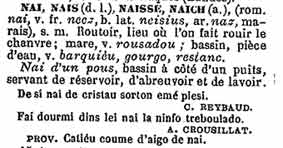

Dans le Thesoc je trouve mièja avec le sens « barrique » dans quelques villages de la Corrèze. Alibert donne le substantif la mièja avec le sens « la moitié de quelque chose », et les deux sens sont certainement liés, comme en français « un demi » attesté depuis 1895 est un « grand verre à bière qui à l’origine contenait un demi-litre » (de nos jours c’est la moitié d’un demi litre ! et le prix a doublé.).

un vrai demi de 0,5 l

un vrai demi de 0,5 l

Le sens « moitié de quelque chose » est attesté en occitan et en franco-provençal depuis 1300. Dès 1350 l’ancien occitan mega est une « mesure pour le grain » et depuis 1570 une « mesure pour le vin ». Après l’introduction du système métrique la mièja est devenue une « ancienne mesure pour le vin » qu’on utilise encore mais dont le contenu varie d’une « chopine, demi-pot, demi-bouteille » (en Provence), 90 cc à Alès, à une barrique de 100 litres à Castelsarrasin, ou à une « tasse de café » à St-Sernin-sur-Rance (Aveyron).

Dans un traité de 1484 entre l’abbé supérieur Pierre de l‘abbaye Psalmodi et le village de St-Laurent-d’Aigouze (Gard), près d’Aigues-Mortes, nous trouvons l’expression le droit de miège « le droit de la moitié ». En Suisse existait la possibilité de travailler à la mie ce qui voulait dire qu’on » recevait du propriétaire la moitié des produits et du bénéfice ». Cela ressemble à un programme politique. En ancien occitan le fermier qui partage avec le propriétaire de la ferme les produits de la récolte s’appelle mejers, mejer. Le mot a été emprunté par le français : mégier (Ac 1845), méger (TLF), synonyme metayer (<medietarius ). En occitan moderne megièr, miegièr.

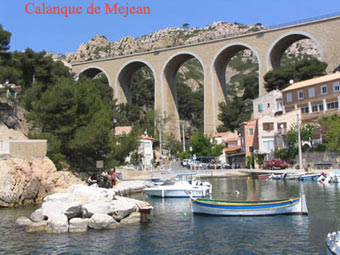

Dans la toponymie nous trouvons des mas Méjan, Méjannes, Mège que Pégorier traduit par « qui se trouve au milieu », mais c’est plutôt la métairie, comme le nom de famille Meyer est le « métayer ».

Voir aussi l’article Faire mietchoun « faire la sieste » de la dormeuse.

Commentaires:

Olivier m’écrit: tres e mièja « trois heures et demi »; lou miech « le milieu »; miech-hora « midi ». Le terme mitat est également employé pour exprimer la moitié dans des contextes différents

des mieja :

à St-Sernin-sur-Rance à Castelsarrasin la calanque de Mejean