Artiga, artigal, artigue

Artigal « terre défrichée », « novale, terre située entre deux rivières » (Alibert). L’étymologie de ce groupe de mots a donné lieu à beaucoup de discussions, mais les étymologistes ne sont pas arrivés à une solution satisfaisante pour tous les cas. Le plus difficile à expliquer est le fait qu’on retrouve un type semblable en wallon : artiu « champ labouré ».

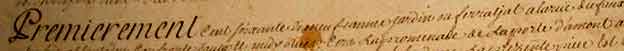

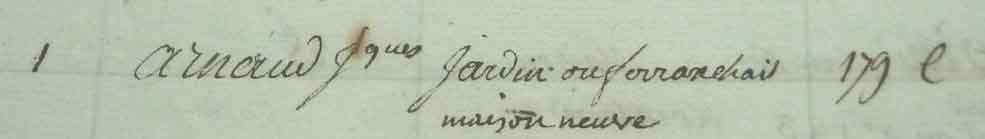

Le substantif artiga « terre défrichée » ne se trouve qu’en ancien gascon, et dans le Val d’Aran. En languedocien et gascon il est assez fréquent fossilisé comme toponyme. Voir par exemple Longon, p.24 (lien direct) ou le Pegorier s.v.artiga.

Le dérivé artigal toujours avec le sens « terre défrichée » , et les verbes artigalar, artigar « défricher » semblent être vivants, même s’il y a des doutes sur certaines données considérées comme des reconstructions artificielles à partir des toponymes, notamment artig (Gers) et artigau (Périgord); etc.

Comme artiga est aussi catalan et aragonais plusieurs étymologistes ont supposé comme étymon un *artika repris à un substrat ibère ou basque. En effet en basque existe arteaga « bois de chênes verts, défrichement ».

En gascon il y a un composé eishartigar , eixartigar en catalan, qui pourrait s’expliquer comme une forme hybride, composé de eissartar ( de issart « friche ») et artigar.

La répartition géographique,sud-ouest de l’occitan, le catalan et le wallon exclut une origine commune gauloise ou ibère/basque pour toutes les données. Beaucoup de données pour celui ou celle qui veut approfondir dans le FEW XXV,387b-390b.*artika.

Un dernier lien bibliographique : Sommaires détaillés des Actes publiés par la S.F.O. L’Onomastique, témoin de l’activité humaine. Colloque du Creusot (30 mai-2 juin 1984) , éd. G. Taverdet, Dijon, Association Bourguignonne de Dialectologie et d’Onomastique, 1985, II-328p. spécialement aux pp. 19-29 : Billy, Pierre-Henri, “Noms de défrichement d’origine préromane : *ARTICA, *BODICA, *CARRICA, *MARRICA”.