Posté par

Robert Geuljans le 10 Sep 2011 dans

t |

1 commentTina (f) : « nom donné, dans la garrigue de Nîmes (Gard), au cuvier en maçonnerie couvert par une voûte auto-clavée servant d’entrepôt provisoire de la vendange ou de la récolte à olives » (Lassure).

Étymologie : latin tina « cuve pour le vin, pour la lessive ». (J’ai pas encore trouvé de photo de la tina nîmoise).

Pour les nombreux sens secondaires voir le FEW XIII/1; p334

Dans notre région nous trouvons les deux sens du mot latin, ainsi que des dérivés comme tinado « cuvée de vin, de linge » et tineu (tina + ellu) « cuve à lessive (ALF p.861) et en Lozère tinar « cuve à vendange « , tine en français régional.

Un texte en ancien occitan provenant du Gard donne le mot tinel avec le sens « cave ». Je me demandais quelle évolution sémantique de « cuve » pouvait aboutir à « cave ». Je l’ai trouvée dans le site constructions en pierre sèche.

En latin du moyen âge il y a le mot tinellum désigne la « salle à manger pour les serviteurs de l’hôtel d’un seigneur ». Cette salle où l’on dépose aussi les tines, était située plus bas que la salle à manger des seigneurs, dans l’entresol donc, plus tard nommé la cave.

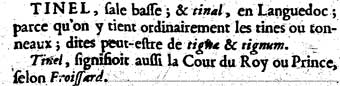

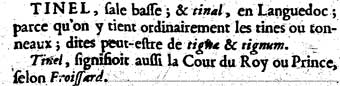

Confirmé par Borel de Castres:

Dans le Palais de papes à Avignon par contre:

La vaste salle du Grand Tinel forme l’étage de l’aile du Consistoire. Le terme de « tinel » est employé en Italie et dans le midi de la France pour désigner les salles à manger, ou les réfectoires. C’est ici que se déroulent les banquets organisés les jours de fêtes, en particulier lors de la nomination des cardinaux ou du couronnement d’un pape. Les jours maigres ou ordinaires, le pape est servi dans le Petit Tinel. Plus d’images et d’explications ici.

La vaste salle du Grand Tinel forme l’étage de l’aile du Consistoire. Le terme de « tinel » est employé en Italie et dans le midi de la France pour désigner les salles à manger, ou les réfectoires. C’est ici que se déroulent les banquets organisés les jours de fêtes, en particulier lors de la nomination des cardinaux ou du couronnement d’un pape. Les jours maigres ou ordinaires, le pape est servi dans le Petit Tinel. Plus d’images et d’explications ici.

Le mot a existé en français, conservé dans tinette, mais il n’y a pas d’attestations pour les dialectes du nord de la France. Tinette est probablement un emprunt à l’occitan ou au franco-provençal.

Un fidèle visiteur du Midi m’écrit que pour lui les tinettes étaient (sont?) « les chiottes »., un sent qui n’est pas attesté dans le FEW page 335, qui nous fournit par contre pour Le Havre : « baril de cabinet d’aisance ».

Un visiteur italien m’écrit:

» En italien « tinello » c’est la salle à manger ordinaire (non pas celle de representance de la maison), mais différente de la cuisine. »

Dans le nouveau Dictionnaire Étymologique du Néerlandais (EWN, mauntenant en ligne etymologiebank.nl), le mot toneel « la scène; théatre » est rattaché à cette signification de tinel. Je n’en suis pas convaincu. Je pense qu’il s’agit plutôt d’une généralisation du sens « tonneau », étant donné que le tonneau, Butte en allemand, joue un rôle important dans le théâtre de rue tel qu’il est encore pratiqué pendant le carnaval en Allemagne et au Limbourg. J’ai écrit à un spécialiste pour avoir le coeur net et j’attends sa réponse.

Dand lr Gard est attesté tinel « endoit où on dépose les tines ». Quelues planchs suffisent pour transformer une dizaine de tines en scène de théatre; « toneel » en néerlandais.

Pour ceux qui comprennent le néerlandais, ici le lien vers l’article toneel du EWN. Le sens le plus ancien attesté en néerlandais est « avant-scène, estrade ». Le même sens en Afrikaans. Vous risquez de rencontrer notre tinel devenu toneel pendant vos voyages en Namibie!

Michel Wienin ajoute des informations actuelles sur les sens que tina et tinellum ont pris, ainsi que sur les toponymes qui en sont nés:

TINA, TINEL : La définition de Christian Lassure dont je ne remets nullement en cause la grande connaissance du domaine de la pierre sèche, est un peu ambigüe pour qui ne connaît pas ces édicules (dits actuellement tines ou cuves autour de Nîmes). Quelques beaux exemples : https://www.pierreseche.com/images/Nimes_tine_ruinee.jpg et surtout http://www.pierreseche.com/cuviers_de_la_garrigue_de_nimes.htm .

A Nîmes, comme ailleurs le mot tina a le sens normal de cuve et son utilisation pour désigner des mini-capitelles recevant temporairement la récolte d’olives (je n’imagine pas y mettre la vendange !) avant son transport au moulin n’est qu’un sens dérivé. Principales caractéristiques architecturales : petite taille, grande ouverture et surtout une lausa (dalle) fermant la base de l’entrée. D’autre part : la description « …au cuvier en maçonnerie couvert par une voûte auto-clavée servant d’entrepôt… » est erronée : comme pour tous les bâtiments de cette famille (capitelle ici, capeillette (capelheta) à Montpellier, cabane, cabanon, cabanon ponchut, c(h)aselle, chabotte… et borie pour les parisiens !), la voûte n’est pas clavée mais montée « en tas de charge », c’est-à-dire que les pierres, posées presque à plat, débordent les unes sur les autres par encorbellement et ne sont en général posées radialement que dans le plan horizontal (quelques médiocres contre-exemples en zones sans couches calcaires fines, pour des chaselles ardéchoises ou vellaves par exemple).

Le passage de tinel (tinal/tinau en Languedoc) = grande cuve (fr. cuveau) au sens de chai n’est qu’une métonymie sans problème particulier comme pour cuvier en français.

En microtoponymie, le mot est habituel dans le Gard pour désigner des marmites de géants et autres trous d’eau, en concurrence avec payròl (chaudron), gorg (gour), to(u)mple… Cf. par exemple Las tres tinas, « Les très tinos » sur IGN, et de plus mal placé, car ce sont trois vasques profondes dans le lit de l’Aiguillon en aval de la grotte des Fées et nullement un point d’eau sur la colline ! (près du hameau du Roux, ~3 km au NNE de Lussan, Gard). Tinette est le diminutif naturel ; par exemple aux cascades du Sautadet, à La Roque sur Cèze (Gard), on parlait des grandes tines pour les marmites plurimétriques et de tinettes pour les plus petites, sur les côtés.

fabrication de la mortadella

fabrication de la mortadella