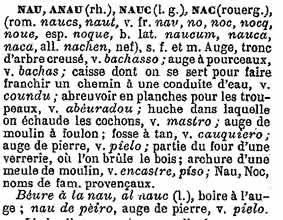

Damojano « dame-jeanne ». Pour l’élément dame voir l’article na.

Français dame-jeanne est probablement forgé par les marins du sud de la France, cf. catalan damajana (TLF qui cite Mistral). Lazare Sainéan a montré dans la Zeitschrift 30(1906) p.308 que l’image qui est à l’origine de ce mot est en effet Dame Jehanne. Il a trouvé que beaucoup de grosses bouteilles avec des anses ont des noms de femmes, parce qu’elles donnent l’image d’une femme qui pose ses bras sur les hanches. Une des premières définitions de dame-jeanne est » très grosse bouteille munie d’anses, servant au transport des liquides ». Thomas Corneille écrit que c’est un mot des matelots. (Dictionnaire des sciences…, par Thomas Corneille, 1694.)

amphore dame-jeanne Sculpture d’Amy Fischer

Le TLF écrit : Formé de dame et de jane » bouteille, récipient pour les liquides » attesté en 1586 et par Cotgrave (1611) , emploi humoristique du prénom féminin Jeanne par allusion à la forme rebondie de cette bouteille (cf. Christine » grande bouteille de grès pour l’eau-de-vie « , provençal manoli, marseillais papo-manoli « grosse bouteille carrée, de verre noir » < Emanuel). Mistral a proposé une autre étymologie, un dérivé de dimidius « demi » : *demidianus.

Le mot dame-jeanne a eu beaucoup de succès et a été emprunté par l’italien damigiano, l’espagnol damajuana et même le basque damasa, l’anglais demijohn ( cliquez pour la prononciation) et l’arabe damagana.

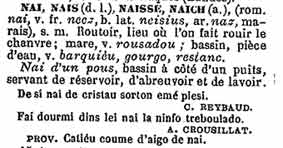

Nauc,nauca, nauquet, nauqueta « auge des porcs » dans l’ouest de l’occitan (Ariège, Tarn-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne) voir Thesoc. Nauc signifie « abreuvoir » dans la Gironde, Hte-Garonne, Lot-et-Garonne; nauca dans l’Ariège, Gers, Hte-Garonne. Voir aussi les articles naut, et nais

>

>

Mistraldonne des formes pour tout le domaine occitan, mais il semble que le mot a disparu du vocabulaire courant dans beaucoup d’endroits. Pour des raisons d’évolution phonétique, le FEW suppose que les formes provençales de la région à l’est du Rhône, type nau sans -c final viennent du latin navis, navem « bateau » et les formes à l’ouest du Rhône de *navica, ou *navicum « petit bateau ». La forme anau est le résultat de l’agglutination de l’article : la nau > l’anau; la forme avec un -c final n’apparaît pas à l’est du Rhône.

*Navica a donné en français noue « angle rentrant par lequel deux combles se coupent » . Dans les dialectes le sens s’est souvent spécifié et est passé à « gouttière entre deux toits ». Voir le DMF pour le moyen français noc « gouttière, gargouille, conduit ». Dans le Centre et le Midi c’est le sens « auge » qui domine: nauko (Aude, Ariège, Hte Garonne et Tarn). Le maintien du –c final dans beaucoup d’endroits reste inexpliqué, mais il n’y a aucune attestation de nauc à l’est du Rhône et la forme anau au singulier, vient certainement de navis.

Je pense que l’anglais nook « coin » a la même étymologie. (Mais cf.Harper: nook c.1300, noke, of unknown origin.) Néerlandais nok « (poutre de la) faîte du toit; angle supérieur du voile d’un bateau » pourrait également y appartenir.

Voir aussi l’article naut « auge, creux dans terrain ».

Naut « auge » est attesté dans la Hte Garonne en 1535.

Dans l’article *nau-to « auge, trou creux dans le terrain », un mot gaulois, le FEW a rassemblé un petit nombre de dérivés, comme náwto « récipient pour les graines; petite vallée » (Lanne-Soubiran), nautolo s.f. « grande auge portative », dispersés en occitan et en franco-provençal.

Le féminin de la racine *nau- : nava existe encore en espagnol nava « cuvette dans un terrain » et dans de nombreux toponymes en Espagne, France et le Nord de l’Italie. Français : Nave « combe, vallée » (Pégorier).

Peut-être y a-t-il un lien avec nau ou nauc.

Nai(s) « abreuvoir » (Thesoc). Mistral définit nais comme « routoir » pour rouir le chanvre, sens attesté depuis le XIVe siècle. Han Schook a recueilli a Die nais ou naisas s.m. « routoir de chanvre, bassin pour rouir le chanvre », et le verbe naisar, naisir « rouir le chanvre ». Le sens « auge » se trouve dans un autre texte de la même époque. Le mot s’est maintenu dans les Alpes Maritimes et à Forcalquier avec le sens « abreuvoir » (Thesoc). Dans les dictionnaires on le trouve dans les parlers provençaux et franco-provençaux ainsi que en Poitou et les deux Sèvres, mais il y est rare. A Barcelonnette nais signifie « routoir » et « prairie marécageuse », à La Ciotat c’est un « lavoir ». Cette évolution sémantique s’explique par la disparition de la culture du chanvre.

L’étymologie n’est pas claire. Meyer-Lübke a supposé un germanique natjan « mouiller », W.Gerig propose dans sa thèse de 1913 un gaulois n(e)ax, mais ni l’un ni l’autre étymon ne rend compte des formes provençales. Le FEW (VII,24a-25b) suit la proposition d’Antoine Thomas : *nasiare « mettre à rouir le chanvre », mais il n’est pas clair si le verbe a été formé à partir du substantif ou l’inverse, et l’origine de ce verbe reste obscure.

Neou « neige », neu. Neu continue le latin nivem , l’accusatif de nix. Le mot a également existé en ancien français : neif, noif, mais par l’évolution phonétique, dans ce cas la chute de la consonne finale -f, noi pouvait signifier « neige » ou « noix » et noi est remplacé par neige dérivé du verbe neiger du latin *nivicare à partir du XIVe siècle.

Le même mot nivem se retrouve dans toutes les autres langues romanes: italien neve, catalan néu, espagnol nieve, etc.

dunes de neige

Nevar « neiger ». La répartition géographique des deux types verbales neva « neiger » qui représente un latin *nivare et le type neiger qui représente le type *nivicare nous rappelle l’histoire des mots pour désigner le tablier. Le verbe neva se trouve non seulement en occitan et ibéroroman, mais également dans le domaine de la lange oïl dans un demi-cercle autour de l’Ile de France, l’ouest, le nord et l’est. L’influence du parler de Paris a été tellement forte que le type neiger a pu supplanter le type neva dans une partie de l’occitan par exemple à Limoges nejá.

Il y a bien sûr un lien avec les autres langues indo-européennes, par exemple l’anglais snow. Voir entre autres le site etymonline qui donne : O.E. snaw « snow, » from P.Gmc. *snaiwaz (cf. O.S., O.H.G. sneo, O.Fris., M.L.G. sne, M.Du. snee, Du. sneeuw, Ger. Schnee, O.N. snjor, Goth. snaiws « snow »), from PIE *sniegwh-/*snoigwho- (cf. Gk. nipha, L. nix (gen. nivis), O.Ir. snechta, Welsh nyf, Lith. sniegas, O.Prus. snaygis, O.C.S. snegu, Rus. snieg‘, Slovak sneh « snow »). The cognate in Sanscrit, snihyati, came to mean « he gets wet. »

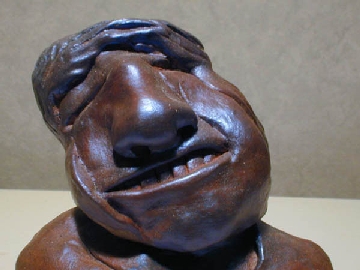

Nèci, nèssi, nècia adj. et subst. « nigaud, imbécile, niais ». Pour l’abbé de Sauvages nèci est synonyme de baou. Dans le Gard le mot a été traduit à plusieurs endroits par « fou » (Mathon), ailleurs aussi par « paresseux, lent ». Nîmes nessi « fou ». A Alès est attesté le dérivé bien occitan neciardas « homme inepte« .

Nèci vient du latin nescius « qui ne sait pas ». La forme prouve qu’il ne s’agit pas d’un mot indigène, mais d’un emprunt au latin d’église. dans des paraphrases de Matteüs 19:14, « Sinite parvulos venire ad me Marcus 10:14 ou Lucas 18:16 « Sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos. talium est enim regnum Dei. » Parvulos et pueros ont été traduits dans les sermons par « innocents » ou « qui ne savent pas » . Voir le sens du mot niais « qui sort du nid » dans le TLF.

Ancien français nice « faible, innocent » a vécu jusqu’au XVIIe siècle. Qualifié de vieux ou régional dans le TLF. Anatole France l’a encore utilisé avec une connotation positive: « C’était une jeune paysanne assez jolie, l’air simple, nice et doux « (A. FRANCE, Vol dom., 1904, p.316).

Le mot a été emprunté très tôt par l’anglais où nice a eu une évolution sémantique étonnante : de « timide, peureux » (avant 1300); > » fastidieux » (vers 1380) > « delicate » (vers .1405) > « précis, soigneux » (vers 1500, conservé dans des expressions comme « nice distinction« ) > « agreable, delicieux » (1769) > « gentil, bien » (1830).

Cela me fait penser au mot brave qui en français et dans les autres langues qui l’ont emprunté, a eu une évolution comparable : de « courageux, sauvage » > « bon, gentil » > « gentil, dit avec condescendance à qn.> « un peu niais »; ce dernier surtout dans le Midi.

neci

neci  et » It’s nice to see you again. »

et » It’s nice to see you again. »

Nerta « myrte » est provençal (1331 Maguelonne FEWVI/3,316b). D’après le commentaire du FEW VI/3, 317b, cette forme provençale repose sur une forme grecque mürta, latinisée localement en mœrta devenue merta par une évolution régulière et nerta par assimilation du m- initial au -t- de la deuxième syllabe.

Ailleurs c’est la forme latine murta avec un -u- long qui est à l’origine de l’occitan : murta (1300 Béziers) prêtée au français au XVIe siècle, murtro (Sauvages). Au XVe siècle est attesté un murta « sumac des corroyeurs » à Montpellier. D’après Rolland Flore, le nom nerto a traversé le Rhône dans le Gard où il a pris le sens de « sumac », à côté de murtro, multre « myrte » (Nîmes XVIe s.). A partir du XIVe siècle on trouve mirte re-emprunté au latin myrtus, dans des textes botaniques et cette forme française remplace par-ci-par-là la forme occitane.

le fruit du myrte fabrication de la mortadella

fabrication de la mortadella

En ancien français mirtille est le « fruit du myrte », mais assez rapidement transférée sur l’airelle noire.

En Italie on fabrique certaines saucisses épicées avec des baies de morta mortella, de là la mortadella.

Mistral donne nertas avec le sens « coriaria myrtifolia » appelé rodo, redoul, et ebriago .