Marran, marro,marol « bélier » (M). Mot d’origine ibérique ou basque qu’on trouve surtout en gascon et dans le bas Languedoc jusqu’à Béziers. Il a dû gagner Toulouse et se répandre à partir de là. Inconnu en provençal, mais il continue la zone catalane où marra est le mot courant pour « bélier ». Pour Alibert un marran est aussi un « homme fort et vigoureux ».

Voir aussi les articles marela, marron.

Un visiteur de Pézénas (Hérault), me renseigne : marròt « bélier ». Cf. le proverbe feda jove e marrot vièlh auran lèu levat tropèl, « jeune brebis et vieux bélier auront vite produit un troupeau » , qui s’emploie pour un mariage entre une femme jeune et un mari beaucoup plus âgé.

Une visiteuse basque m’écrit : Le terme marro « bélier » existe aussi en basque. C’est évidemment un terme pré-roman.

Catalan marra ripoles

Margot signifie « pie » dans des parlers de l’Allier, des Bouches-du-Rhône; la Drôme et de l(Hérault.

On peut se demander quel rapport peut-il y avoir entre une pie et les nombreuses autres sens comme un ersatz pour le beurre, une jeune fille, une pâquerette, la Reine Margot, une coccinelle, une mitrailleuse, une perle et un cordage maritime? V

L’histoire du mot latin margarita telle qu’elle est racontée par Walther von Wartburg dan s le FEW montre clairement à quel point sa conception de l’étymologie est riche d’enseignements. En partant de l’étymon, l’histoire de chaque mot est racontée et expliquée dans son contexte géo-linguistique et social.

Dans un dictionnaire étymologique ordinaire vous trouverez quelque chose comme margot « pie, du nom de jeune fille Margot forme abrégée de Marguerite du latin margarita « perle » empruntée au grec. Éventuellement l’auteur rattache le mot grec à une racine indo-européenne et au Sanskrit parce que les Grecs ont importé les perles de l’Inde.

Dans le FEW par contre vous trouverez dans l’article margarita « perle » tous les mots, toutes les formes et toutes les significations qui se sont développées en galloroman et très souvent dans les autres langues romanes et germaniques. Pour avoir une idée de la richesse du FEW regardez la page que j’y consacre.

Le mot latin margarita « perle » est emprunté au grec. Il est venu de l’Inde avec la chose au temps de Cicéron, premier siècle av. J.-C. Les Romains adoraient les métaphores et ils ont dû faire comme nous en faisant un compliment à leur femme « margarita es ! » Macrobe dit que pour l’empereur Auguste margarita était un terme de tendresse. Plus tard ils ont donné le nom Margarita à leurs filles. Sainte Marguerite d’Antioche (IIIe s.) par exemple est devenue très populaire.

Sainte Marguerite d’Antioche

Sainte Marguerite d’Antioche

Tellement populaire que de nom propre Margarita est devenu nom commun *margarita « jeune fille ». Margot devient margot « femme » ou « jeune fille ». Par la suite nous constatons une évolution sémantique « femme » > « femme de petite vertu ». Cette évolution est récurrente. En français le mot fille par exemple a pris ce sens depuis François Villon dans l’expression « aller voir les filles ». A partir du XVIe siècle nous avons des attestations sûres de margot ‘ femme ou fille de petite vertu’, transformé plus tard en margoton, puis goton.

J’ai l’impression en parcourant les définitions données pour margot « fille peu modeste, drôlesse, d’humeur galante; petite personne sans conséquence, de moeurs relâchées » etc. que le mot margot a une nuance affective. En néerlandais également Margriet abrégé en Griet est devenu nom commun griet ‘femme, fille’, comme en allemand Gretchen peut signifier « jeune femme ».

Déjà au XIVe siècle est attesté margot avec le sens « pie », bien avant que Jean de La Fontaine publie sa fable de Margot la pie (1694) et ce sens est bien vivant dans les patois. Emprunté par le breton margot ‘pie’ et par l’anglais magpie. Alibert donne la forme margassa ‘pie-grièche’ qu’il fait venir de darnagas « pie grièche », mais je pense qu’il s’agit plutôt d’un dérivé de margot avec changement de suffixe. La pie grièche est un oiseau soi-disant ‘cruel’.

margot ‘femme bavarde’ n’est attesté que depuis 1803, mais a dû exister bien avant cette date. L’argot anglais mag est associé au bavardage des femmes depuis 1410 au moins dans l’expression : Magge tales ‘nonsens’; magpie ‘pie’ depuis 1605.

Margarita ‘perle’. Il faut faire un pas en arrière. Le français et l’occitan sont les seules langues romanes où margarita a gardé le sens ‘perle’ : ancien français margerie et ancien occitan margarida. Il est passé en ancien anglais margeri perle, et toujours utilisé comme prénom Margery. Un sens figuré existe dans l’ Aveyron : morgoridos ‘appendices charnus de la chèvre’. Et Mistral donne comme languedocien l’adjectif margaridat pour une chèvre ‘qui a le cou mamelonné’.

morgoridos

Margery

Margery  bourgeon

bourgeon

Au XIIIe siècle margarite avec le sens ‘perle’ est de nouveau été empruntée au latin, mais le mot est fortement concurrencé par perle. Nous ne la retrouvons que dans la vieille expression « Jeter des marguerites aux/devant les pourceaux », une référence à la Bible et en particulier à l’Evangile de Matthieu où l’on peut lire : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint et ne jetez pas vos perles [dans la traduction moderne]devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les foulent aux pieds et se tournant contre vous, ne vous déchirent ». Pour connaître les expressions correspondantes dans d’autres langues, cliquez sur ce lien.

Détail du fameux tableau Proverbes flamands de Pieter Brueghel l’Ancien

Le mot perle a remplacé marguerite parce que marguerite signifie aussi »‘pâquerette » depuis le XIIIe siècle et plus tard « la grande marguerite » probablement par comparaison des bourgeons des pâquerettes ou des marguerites qui ont un aspect nacré, à des perles. Voir la première image ci-dessus. Au XVe -XVIe siècle on distinguait la petite marguerite, occitan pitchouno margarido (Toulouse) de la marguerite / margarido tout court (leucanthemum vulgare). Ensuite la pâquerette devient la margarideto.

Avec différents adjectifs le même nom a été donné à bien d’autres fleurs. Le transfert sémantique de margarita « perle » > « fleur » s’est répandu dans toutes les langues romanes et même au delà : italien margheritina, espagnol et portugais margarita, catalan margarida, anglais marguerite (maintenant daisy), néerlandais margriet.

Reste la margarine. Je copie ce que j’ai trouvé dans un site sur le chimiste français Chevreul qui l’a inventée:

margarine.

margarine.

Il débuta par l’examen d’une substance obtenue en délayant le savon de la graisse de porc dans une grande masse d’eau. Une partie se dissout, une autre se précipite en petites paillettes brillantes, sorte de matière nacrée. Cette matière nacrée, attaquée alors par l’acide muriatique, se sépara en chlorure de potassium, et en un autre corps composé fusible vers 56°, qu’il proposa d’abord de nommer margarine, du grec margaritha ‘ perle’. La matière nacrée constituait sa combinaison avec la potasse. L’existence de ces composés soulevait un problème non moins général et inattendu, celui des acides organiques insolubles dans l’eau. Or l’existence d’un acide de ce genre parut si extraordinaire, si contraire à tous les faits alors connus, que Chevreul hésita d’abord et n’osa se prononcer. Ce ne fut que plus tard, après avoir préparé et étudié les sels de composition définie que ce corps formait avec les alcalis terreux et les oxydes métalliques, que Chevreul se décida à changer le nom de margarine en celui d’acide margarique. Ce nom aurait dû rester dans la science ; mais par suite de cette manie, trop fréquente dans les sciences naturelles, de démarquer le linge de ses prédécesseurs, on a remplacé le nom d’acide margarique par celui d’acide palmitique » .http://hdelboy.club.fr/Chevreul.html

Le cocktail Margarita doit être servie dans un verre à margarita givré au sel fin. ce qui donne un aspect nacré au sel.

Le cocktail Margarita doit être servie dans un verre à margarita givré au sel fin. ce qui donne un aspect nacré au sel.

Dans le roman historique Les Roses de la vie Robert Merle. utilise régulièrement l’expression à la franche marguerite « franchement, sans détours » qui est attestée depuis le XVIe siècle. En occitan a la franco margarido. L’expression semble encore être vivante en Suisse romande. L’origine est inconnue. Peut-être est-elle liée à la vieille tradition d’effeuiller une marguerite. : A chaque pétale arraché correspond un sentiment d’un homme ou d’une femme : « Il/elle m’aime un peu – beaucoup – à la folie – passionnément – pas du tout ». Au dernier pétale arraché correspond la réponse à la question « m’aime-t-il ? ». La réponse est a la franco margarido.

effeuiller une marguerite

Margaridelhas. Un dernier exemple du riche développement de margarita : ‘je trouve le dérivé suivant: margaridelhas les « 4 rondelles de l’enclumette » . (Alibert)

margaridelhas

margaridelhas

La Marche Nimoise est le nom de la région du Gard à l’Est de Nîmes jusqu’au Rhône. L’étymologie de Marche est le germanique *marka « frontière ». A la tête d’une Marche se trouvait un marquis « titre féodal de celui qui est placé entre le duc et le comte ». Le sens dans Marche Nîmoise est « région frontalière« . (Je ne sais pas s’il y a jamais eu un marquis de cette région ou si le nom est resté du haut Moyen Age, du Marquisat de Gothie. ![]() )

)

Linguistiquement parlant il s’agit de la région du Gard où les traits provençaux dominent.

Très souvent les frontières linguistiques, ou limites de certains phénomènes phonétiques ou lexicaux, sont expliquées par l’existence de frontières 1) politiques, 2)ecclésiastiques ou 3)naturelles.

Pourtant la Marche Nîmoise présente une prédominance de traits provençaux, notamment des traits phonétiques. Comment expliquer cela ? Je suis convaincu que ce grand fleuve, difficile à passer, n’a pas été un obstacle pour la communication entre les habitants des deux rives, mais le contraire. Les grandes routes du Nord et de l’Italie vers l’Espagne passaient par la région du Bas-Rhône. Il n’y avait pas de ponts entre Vienne et Pont St.Esprit. Lepassage du fleuve ne présentait pas d’intérêt avant Pont St.-Esprit, puisque la route suivait le fleuve. Mais à partir de cette ville il fallait choisir. Aller en Italie (Rome) ou vers l’Espagne (St. Jacques-de-Compostelle). S’il n’y avait pas de ponts, c’étaient des bateliers locaux qui transportaient les voyageurs ou les marchandises. Ce travail était tellement important que les bateliers de Beaucaire se sont opposés avec succès à la construction d’un pont jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

On comprend facilement que ces contacts journaliers entre les habitants des deux rives ont eu des influences sur leur manière de parler, aussi bien la prononciation que le vocabulaire. J’ai constaté personnellement le même phénomène dans les parlers des 3 derniers villages du col du Grand St.Bernard (Val d d’Aoste) et les 3 premies villages de l’autre versant du col (Valais suisse). Tous les mots avec un -ü- accentué sont prononcés avec un -i- dans ces villages des deux côtés du col du Grand St.Bernard.

Un sujet très intéressant serait d’étudier à quels champs sémantiques appartiennent les mots que les deux zones, la Marche Nîmoise et la rive est du Rhône ont en commun, en opposition au reste du domaine languedocien ou provençal. Par exemple le type darbon « taupe » ou amolar « aiguiser », s’arrêtent au Rhône, pata « chiffon » traverse à peine le fleuve mais va pas plus loin, tandis que jardin remplace ort dans une grande partie du Gard et de l’Hérault. Voir Lectures de l’ALF pour d’autres exemples qu’il faudra compléter par les données du FEW.

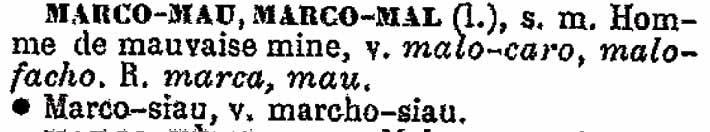

Marcamau, marcamal « une figure qui fait peur, un bandit » (Lhubac). Un visiteur m’écrit que sa grand-mère de Clarensac (30) lui disait « que tu marques mal », quand il était mal habillé (jeans avec des franges).

L’expression marquer mal « être mal mis, avoir un aspect, une mine qui n’indique rien de bon » n’est attesté en français que depuis 1878. Il était très en vogue dans les années ’50 d’après les témoins de von Wartburg. Mais les attestations occitanes sont plus anciennes et l’expression a très probablement été empruntée à l’occitan. Mistralla donne dans son Trésor :

Mistral

Mistral

Elle est surtout connue en provençal (cf. le site de Marius Autran pour La Seyne) et en languedocien, avec des variantes de sens, mais il s’agit toujours de l’aspect apparent de quelqu’un.

Un autre visiteur me signale une expression souvent entendue dans l’ Hérault (Pouzols) et l’Aude : Marco-mau se passejo » il y a de l’orage dans l’air », au propre ou au figuré » la situation devient menaçante »; littéralement : « Marquemal se promène, Marquemal est de sortie ». Et il ajoute: Le surnom de Marcomau a été donné à divers individus, ermites, marginaux ou délinquants.

Un marco-siau est un hypocrite, sournois.

En argot des imprimeurs le marque-mal est « le receveur des feuilles à la machine ». (Pourquoi??).

Pour l’étymologie du verbe marka, marcar et ses nombreux dérivés, qui sont tous postérieurs au XVe siècle, suivez ce lien vers le TLF.

Mangayre. Dans un texte concernant les moeurs du 25 août 1596 :

« Cest présenté Antoine Gautié jeune. A esté prié de nourir et entretenir son père quest malade le mieus qu’il pourra, et a esté sencurré de ce qu’il ne le traicte pas comme il faut et mesme quelques fois l’injurie et outrage, l’apelant « mangayre« . A promis de le traicter le mieus qu’il pourra. »

Je pense qu’il s’agit d’un gros mot et qu’Antoine a traité son père de mandzaire du latin manducarius « (gros) mangeur, goinfre ». A l’époque un gros mangeur malade dans une famille pauvre était une charge lourde. En occitan moderne mangeaire est un « dissipateur » (provençal, Alès, Castres, etc.).

Encore aujourd’hui les Manduelois sont des Manjo-Bourro pour leurs voisins de Bouillargues, c’est-à dire, qu’ils allaient cueillir les jeunes pousses dans les vignes de Bouillargues pour les manger en salade! Une video Festo di manjo-bourro.

Deux pages de manja + un substatif dans l’index du livre de Claude Achard, Les uns et les autres. Dictionnaire satyrique. Pézenas, 2003.

Manado s.f. « troupeau de taureaux et de chevaux » , manade en français régional, est dérivé de latin manus « main ». Man signifie déjà en ancien occitan « travail, main d’oeuvre » et manada « poignée, ce que peut contenir la main » comme l’ancien français manée . L’évolution sémantique de « poignée » vers « troupeau » se retrouve dans des expressions comme « une poignée de gens, de taureaux ». Une autre possibilité est que le sens « troupeau » a été emprunté à l’espagnol manada .

Pourl’abbé de Sauvagesune manado est un troupeau en général : uno manado dë pors « un troupeau de cochons » et pour lui ce mot vient de l’espagnol, mais dans le sens « poignée; une botte »: uno manado de cêbos une poignée d’oignons » c’est un mot languedocien.

Manado signifie aussi « poignée d’un récipient » ou « manivelle » et est un synonyme d’ arapofere « une manique des repasseuses » c’est-à-dire une sorte de gant de protection. Il avertit les Languedociens qu’il faut dire en français manique et non manicle, du latin manicula quoique les deux formes sont admises dans le dictionnaire de l’Académie 1694.

manade et

manade et  manicle

manicle En ancien français la manicle est « la partie de l’armure quui couvrait l’avant-bras et la main » . Un mot avec un sens très spécifique. Il s’agit d’un emprunt au latin. Au cours des siècles le mot a dégringolé socialement : menicles « menottes » déjà au XIVe siècle, frère de la menicle « coupe-bourse ». Sur une planche de l’Encyclopédie, fig. 44 « la manicle du cordonnier »:

manicle de cordonnier.

manicle de cordonnier.

En occitan manicula devient régulièrement manielha en ancien provençal et en languedocien manilho « anse » (S). Il ne se trouve qu’en occitan et en franco-provençal.

Major, -a adj. et subst. « majeur, aîné; doigt médian; doyen d’âge », ou mager « plus grand » vient du latin maior comme français majeur.

Soun màjou dans la parabole du fils prodigue de Lasalle (Gard) signifie « son fils aîné ». Anglais mayor « maire », néerlandais majoor « rang militaire au dessus du capitaine », allemand Major id.

Majorau « chef, maître d’un pays » (Camargue), est un dérivé très ancien. On le retrouve en cat. et esp. avec le même sens. A Alès le majoraou est «l’ainé de la famille ».

Dans le Félibrige, les majorau jouent un rôle important:

Le Félibrige est fondé en 1854, par quelques poètes provençaux. Le mouvement se donne initialement pour vocation de restaurer le provençal. Très vite, il se développe et s’organise dans tout l’espace occitan. Le rayonnement du Félibrige est énorme, le provençal connaît un renouveau sans précédent et fédère des poètes dans toute l’Occitanie. En 1904, le prix Nobel de littérature est attribué à Frédéric Mistral pour Miréio (‘Mirelha‘ en graphie classique). Aujourd’hui, le Félibrige est structuré autour d’un Capolier et de cinquante Majorau. Un des temps forts du mouvement est son rassemblement annuel de la Santa Estela.

Francisé en majoral qui en plus a créé le dérivé majoralat. TLF