Posté par

Robert Geuljans le 28 Sep 2011 dans

a |

0 commentsArticle provisoire.

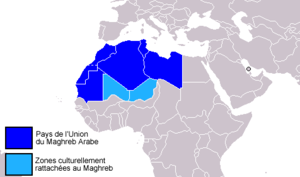

Arseilhera, arseillère « une drague composée d’un râteau combiné à un filet, fixée à une longue hampe ». ( Covès). Elle est utilisée par les pêcheurs embarqués pour gratter le fond d’un canal, de l’étang, à la recherche de mourdures, de coquillages, palourdes en général. Heureusement qu’il a marqué que le Gagne-pan, ganha-pan est la même chose mais sans dent (sans rateau), ce qui m’a indiqué le chemin étymologique à suivre, et j’ai trouvé Kidman (non pas Nicole !), mais J.Kidman qui s’est intéressé à ce sujet : « Les emprunts lexicologiques du français à l’espagnol des origines jusqu’à la fin du XVe siècle ». Il écrit que l’ancien français archegaie « javelot léger » n’a pas été emprunté à l’espagnol azagaya « petite lance » (environ 1295) mais à l’ancien occitan arsagaya,(1318) alsagaya (1347-1368) et que l’ancien occitan l’a emprunté directement à l’arabe az-zag +aya « javelot, lance », mot d’origine berbère, ou par l’intermédiaire du catalan atzagaia.

L’apparition du –r– dans arsagaya serait due à l’influence du mot archer.

Alibert donne arsagaia « zagaie », ce qui m’a amené à français sagaie « javelot ». Le sens d’un mot s’adapte toujours au terrain. Les pêcheurs du bassin de Thau ne travaillent pas avec un « javelot envenimé pour chassser l’éléphant » comme les chasseurs au Sénégal. . ‘Je pense que la longue hampe à été comparée à une arsagaya. En cherchant sur Internet des images d’arseillère et de sagaie, j’en ai trouvées qui échafaudent cette hypothèse.

A Mèze En Afrique

En Afrique

La Sagaie. Pour la chasse à ?

En ancien français est attesté archegaie « javelot léger » (1306) et en ancien occitan de la même période alsagaia, arsagaia, où nous voyons l’article arabe al-. La grande variété des formes s’explique par le fait que les locuteurs cherchent toujours à « motiver » les formes des mots, à les rattacher à une famille de mots avec des sens voisins. En moyen français a été créé : lancegaie « lance courte ferrée par les deux bouts », ancien occitan lanzagaia.Voir aussi l’article sagaie dans le TLF.

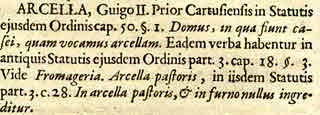

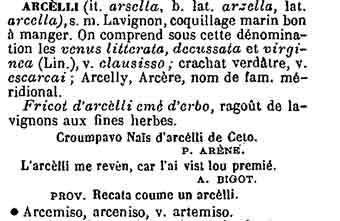

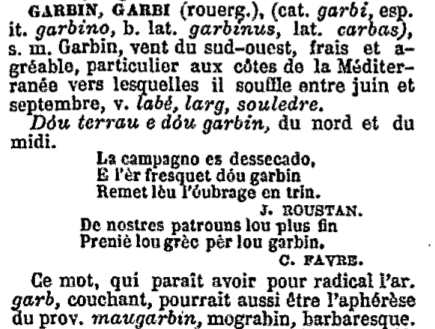

2. Voici la deuxième hypothèse. La trouvaille de l’image d’un pêcheur à l’arseillère combiné avec le mot « hampe » dans la définition m’a peut-être mis sur une mauvaise route. Un visiteur m’écrit qu’un nom courant en occitan pour la palourde est arcelli et que arseilhiera serait un dérivé en –iera de arcelli. J’ai donc repris mon bâton de promeneur étymologique et l’abbé de Sauvages (S1: arcêli ) comme le Trésor de Mistral confirment :

Mistral  DuCange

DuCange

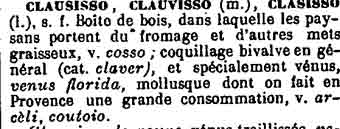

Italien arsella « s. f. nome popolare di varie specie di molluschi bivalvi marini commestibili. » Le mot arcella existe également et signifie « grande caisse pour le transport ». En latin arcella signifie « petite boîte », et est dérivé de arca « coffre, armoire ». Au premier abord, la comparaison d’une palourde à une petite boîte ne me paraissait pas évidente, mais le nom le plus courant en occitan est clausisso, clauvisso qui vient du participe passé clausus, du verbe claudere, dont le premier sens d’après Mistral est également « boîte »:

La palourde ou clovisse est donc perçue comme une « petite boîte » et arseilhière peut être un dérivé de arcella . Il faudra savoir si arsella et arcella sont deux variantes du même mot? (-ce- en italien = [tche]). Si cela est le cas il reste le problème du passage du féminin au masculin du mot arselli, mais le clausisso change également de genre quand on va de la Provence vers le Languedoc comme l’indique Mistral.

3. Troisième hypothèse. Il s’agit d’un dérivé du latin hirpex « herse ». C’est la mention du rateau qui ramasse les clovisses qui m’a fait chercher dans cette direction. J’ai trouvé quelques images dans des sites italiens :

arseilhièra d’amateur et professionel

Dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est mentionné un terme de marine français: « HERSILLIERES, s. f. (Marine.) ce sont des pieces de bois courbes qu’on met au bout des plats bords d’un bâtiment, qui sont sur l’avant & sur l’arriere pour les fermer. (Z) ». Il y a une planche dans le vol. 2; 28, p.9b, mais je n’ai pas réussi à la trouver…

Hersillières est classé parmi les dérivés de hirpex, hirpicem « herse » dans le FEW vol.IV.

Mais français arcillière s.f. « chacune des pièces de bois cintrées et tournant sur place qui entrent dans la construction d’un bateau foncet » se trouve dans les Incognita du FEW XXIII,102b, avec une correction dans le vol. XXV,126a-b où arcillière est attaché à l’ancien fribourgeois archilliery « charpente de soutien d’une voûte » avec la note 44, p.137a, que la formation n’est pas tout à fait claire, peut-être à partir d’ arceler.

Source: http://projetbabel.org/fluvial/foncet.htm

Un visiteur me signale que Alibert donne sous l’entrée arca : arcèli « coquillages divers : vénus, lavignon ». Synonyme: clausissa. et arquièra: » dispositif pour prendre les coquillages ( râteau et filet) ». Arquièra serait donc synonyme d’arseillère.

Pour Mistral un arqueiro, arquieiro est une « meurtrière », pour l‘abbé de Sauvages un arkieiro une « barbacane ou chante-pleure (t. de maçonnerie); soupirail d’un suoir à châtaignes pour laisser échapper la fumée; lucarne pour éclairer quelque endroit de la maison » dérivé de arcus. Mais à Valleraugue (Gard) un orcjièro (<arcaria < arca ) est un « bahut » (Bel_tout p.185). Arca « coffre » et arcus « arc » ont donc survécu tous les deux!

Cherchez l’ arkieiro !

Je ne saurais décider. Il n’est pas impossible que l’arseilhièra soit une adaptation locale de l’hersillière française.

Il y a des problèmes avec la palourde. D’après le site http://sextan.com/ il y a eu un plan de re-ensemencemnt de palourdes dans le bassin de Thau en 2005. A la fin de l’article l’auteur écrit : L’espoir, à terme, est de redémarrer la pêche à l’arseillère. Voir aussi Borsa, Philip Recruitment of the clam Ruditapes decussatus in the lagoon of Thau,Mediterranean .1992 Estuarine, coastal and Shelf Science 35, 289-300.

Jean Fabrice, pêcheur pro sur Thau m’écrit :

Bonjour suis tombé par hasard su votre site je suis ravis. Je suis pecheur pro sur Thau issu d’;une famille de pecheurs.

Pour l’arsseillere je pense que la version de la peche au palourde arcil est la plus probable.

car il existe 2 engins qui se ressemblent l\’arseillere avec les dents longues et pointues pour pecher les palourdes et la clovissiere qui etait beaucoup plus grande avec les dents carrées vu que les clovisses n’étaient pas trop plates dans le sable. Arseille plus ou moins 14 dents. Clovisiere plus de 20.

le bouletchou en français c est la senne de plage.

Cordialement

A ma demande Jean Fabrice m’a donné plus d’explications sur les sennes, un mot français inconnu en occitan

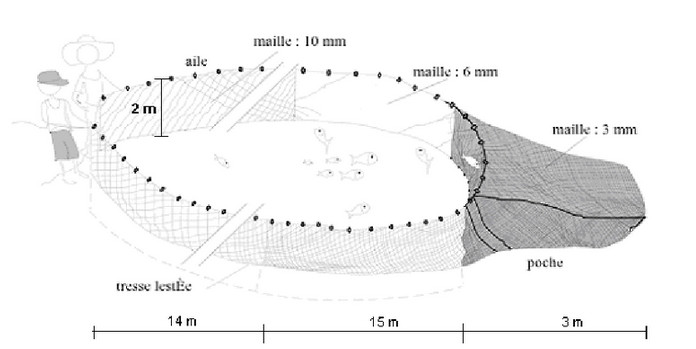

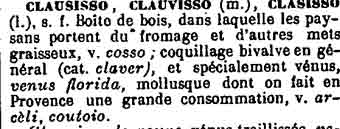

Les sennes sont des filets encerclants. Il y a les grandes sennes pour pêcher les thons rouges. Les petites sennes pour pêcher a la mer poissons blancs . Les lamparo sont aussi des sennes. Filet cale autour d’un banc de poissons tire par des treuils.Une fois le filet fermé ça fait une grosse poche. La senne de plage bouletchou est tirée du bord « de la plage » au lieu de faire la poche elle est montée sur le filet c’est-à-dire qui a une aile de chaque cote qui se rejoignent dans un cul .ça ressemble au chalut ou au gangui.Cordialement. Fabrice

Grâce à la réglementation j’ai trouvé une belle photo pour « gangui ».

Jean Fabrice a encore complété cet article avec un lien qui détaille le bouletchou:

Jean Fabrice a encore complété cet article avec un lien qui détaille le bouletchou:

J’ai trouve ce schema de senne de plage (bouletchou) qui ressemble a ce qu’on utilisait .les notre avait le cul plus long

https://www.researchgate.net/figure/Caracteristiques-de-la-senne-de-plage-utilisee-pour-lechantillonnage-des-poissons_fig1_282976050

gansèou

gansèou En Afrique

En Afrique

DuCange

DuCange