Posté par

Robert Geuljans le 12 Oct 2011 dans

p |

0 commentsPotona adj. f. « mignonne ». Dans l’Alibert apparaissent au milieu des nombreux dérivés de pot « lèvre », les adjectifs potonet (1), potoneta adj. MANIÈR « craquant, craquante » ainsi que potonta nom f. « poupée », potonton nom m. « petit poupon » loc., potontonejar v. intr. MANIÈR « pouponner ». L’idée que ces mots appartiennent à la même famille que poutou(n) est à première vue tentant. A qui d’autre donner un poton qu’à une potona?

Mais dans le dictionnaire de l’abbé de Sauvages sont mentionnés poutoto (S1) et dans S2 poutouno « mignonne » et son diminutif poutounero. Mistral cite poutounto « poupée » en Rouergue, poutoutounéja « dorloter, faire sauter un enfant sur ses genoux ».

Un doute s’est installé et en cherchant je trouve que le latin connaît en effet un substantif pŭtus « petit garçon, enfant », une variante de pusus (Gafiot) attesté chez Virgile, qui s’excuse de l’emploi de ce mot familier! Il n’apparaît pas dans d’autres textes classiques, mais seulement plus tard dans des glossaires. Putto est encore vivant dans les parlers de la plaine du Po comme dans les parlers occitans. Il y a aussi quelques attestations du lyonnais .

Un doute s’est installé et en cherchant je trouve que le latin connaît en effet un substantif pŭtus « petit garçon, enfant », une variante de pusus (Gafiot) attesté chez Virgile, qui s’excuse de l’emploi de ce mot familier! Il n’apparaît pas dans d’autres textes classiques, mais seulement plus tard dans des glossaires. Putto est encore vivant dans les parlers de la plaine du Po comme dans les parlers occitans. Il y a aussi quelques attestations du lyonnais .

Titre : Putto con vase di fiori

Titre : Putto con vase di fiori

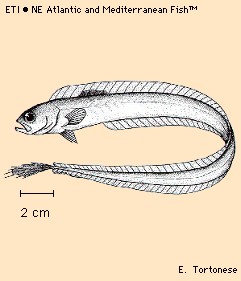

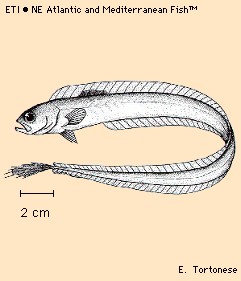

Le FEW a rangé dans le même article pŭtus, les noms provençaux de petits poissons comme le poutino « cepola » (Var), ou des « petites sardines », nom qui est passé en français dans la forme potinière « maille très serrée de certains filets avec lesquels on prend de petites sardines » (Littré). Poutiniero > français potinière « filet à mailles serrées » est resté dans les Larousse jusqu’en 1932.

poutino cepola rubescens

Plusieurs étymologistes (Diez, Dauzat) pensent que putana « prostituée » est aussi dérivée de putus. Le FEW préfère pour des raisons sémantiques et phonétiques l’étymologie putidus « pourri, gâté, puant, fétide ».