Vibre, vibro,

La nouvelle rédaction de l’article BEBER (ancien français bièvre) est disponible sur le site de ATILF téléchargeable en format PDF

L’origine de beber ou biber n’est pas clair. Les deux propositions, celtique ou germanique; se défendent. Lisez à ce propos le commentaire de l’article du FEW rédigé par L.Grüner BEBER.

Vibre, vibro, vibrë (S) « castor ». Une ballade dans la Lozère e.a. à Vébron, canton de Florac, un petit village qui se situe entre Causses et Cévennes, au pied du Mont Aigoual, aux portes des Gorges du Tarn et de la Jonte, et la ville magnifique de Ste Enimie. C’est un des rares endroits de France où l’on peut découvrir le vibrë.

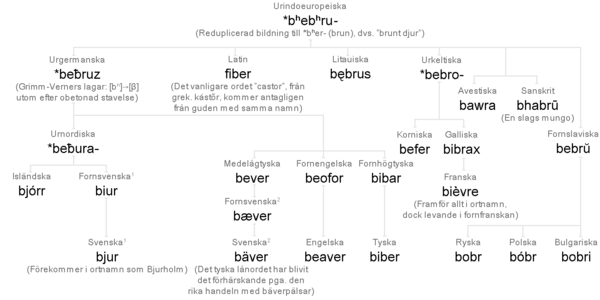

Comme le vibrë s’appelle bever en néerlandais, beaver en anglais, Biber en allemand, je me suis dit qu’il devait y avoir des liens entre ces mots. Les voilà à partir du proto-indo-européen, trouvé dans le site suédois de Wikipedia :

Les Romains ne connaissaient pas très bien cet animal. Ils l’appelaient fiber ou biber, son équivalent d’origine celtique, ou castor emprunté au grec. Le mot gaulois *bebros a été conservé dans de nombreux toponymes qui datent de l’époque pré-romaine. La forme germanique de la même racine était *bebru. On suppose à ce mot une racine indo-européenne signifiant sans doute « brun », qu’on retrouve dans le sanskrit babhrúh, qui a à la fois le sens de « brun » et celui de « mangouste ». Il semble que le castor a disparu assez tôt de la péninsule italique, mais la fourrure du castor et le castoréum, utilisé dans la parfumerie et en médecine, étaient très appréciés et importés des pays germaniques.

L’ancien occitan connaissait surtout le mot befre comme l’ancien français le mot bievre, qui est à l’origine du nom de très nombreuses rivières de France et de Belgique où l’animal aurait été présent : la Bièvre, le Beuvron, la Vèbre, le Vébron, la Beuvronne, etc.

Mais au cours du moyen âge, l’animal a disparu de nos rivières, à tel point qu’on ne le connaissait plus que par ouï-dire. La preuve: en corse béfelu signifie « un animal imaginé »!

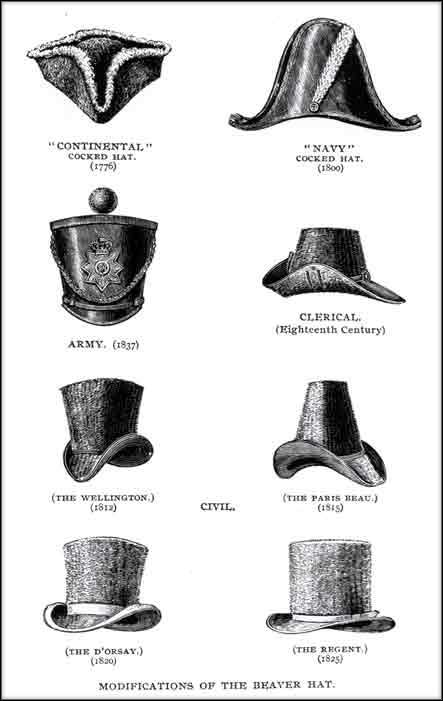

Ce n’est qu’à partir du XVIe siècle que l’on redécouvre le vibro/castor suite à la découverte du nouveau monde et grâce à la vogue des chapeaux en fourrure de castor. Pour tout savoir sur cette mode et son évolution, voir Allaire Bernard « Pelleteries, manchons et chapeaux de castor. Les fourrures nord-américaines à Paris, 1500-1632. Paris, 1999. C’est bien sûr avec cette mode et à partir de Paris, que le mot castor s’est répandu dans toute la France.

Pendant un voyage dans le Nord des USA, Chicago (Illinois) et le Montana, j’ai appris beaucoup plus sur le rôle important qu’a joué la chasse aux fourrures et les trappeurs dans l’histoire de cette région. J’essaierai de me documenter et je vous tiendrai au courant.