Oli de gabel

Òli di gavel ou tisano de gavek d’après Joanda dans la Gazette un circonlocution du « vin ». Voir gavela

Le changement c’est maintenant ! fin XVIIIe siècle.

L’origine des fèves dans les gâteaux des Rois

Òli di gavel ou tisano de gavek d’après Joanda dans la Gazette un circonlocution du « vin ». Voir gavela

Cardoussës « épine jaune » en latin « scolymus » plante à fleur jaune aux environs de Montpellier; on mange la racine en sausse ou en friture. (Sauvages, 1756).

Étymologie: ce nom appartient au groupe de dérivés de card(u)us chardon » > carde et chardon (FEW II,371), mais ‘Wikipedia :

Chardon est un terme générique qui désigne de nombreuses espèces de plantes épineuses appartenant principalement à la famille des Asteraceae…

Cardoussés « chardon d’Espagne est un genre mais appartient à la même famille.

Dans le FEW il y a d’autres attestations de cardousso, cardoussé mais ils désigne la « carline » qui est un autre nom pour la cardabella

Cardoussés:

Toutes sortes de conseils de jardinage de cette plante re-doucouverte dans le site OOreka

Toutes sortes de conseils de jardinage de cette plante re-doucouverte dans le site OOreka

La plante qui contient de l’inuline est comestible : on peut consommer les jeunes pousses en salade et les racines cuites en ragout. En Algérie, on consomme les pétioles (« tiges » de la feuille, ou plus exactement nervure principale) cuits dans le bouillon qui accompagne le couscous.

chafre ou acou « un carreau de dalle autrefois un Queux ‘pierre à aiguiser’ (Sauvages). Ce sens donné par l’abbé de Sauvages s’est conservé dans le Gard au moins jusqu’au XXe siècle. D’après le FEW tsafre a été donné dans plusieurs villages du Gard à Edmond pour l’Atlas linguistique de la France. Des attestations plus récentes, d’après le Thesoc tsafre « pierre à aiguiser » à St Genies de Magloire et chqfre dans l’Aveyron et la Lozère1.

Pierre à aiguiser naturelle, elle est d’une couleur gris-bleue.

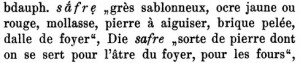

En ancien occitan le mot safre est attesté avec le sens « sablon pour colorer le verre ». Dans les patois modernes safre désigne toutes sortes de pierres, de sable , de terre, de limon. Voici quelques exemples du FEW XI, 212: Suivez le lien vers le FEW pour voir les autres significations !

Suivez le lien vers le FEW pour voir les autres significations !

L’étymologie est le grec σάπφειρος (sáppheiros) et non pas le mot latin sappīrus ou saphīrus parce que en général la syllabe qui contient l’accent tonique est conservée à travers les siècles. En grec l’accent tonique se trouve sur le –ά-, et sáppheiros est devenu chafre,safre, mais en latin l’accent tonique tombe sur le –ī– , ce qui a donné saphir.

Manque de documents, on ne connaît pas (encore) comment le mot grec σάπφειρος devenu safre est arrivé dans la région parisienne, mais il est sûr qu’il est passé par la région de Marseille avant de passer au domaine d’oïl.

Il y a des saphirs de couleur rose, jaune, violette et d’autres, mais la variété bleue est la plus connue. Inspiré probablement par sa couleur gris bleu on a donné le nom d’une pierre très dure à la pierre à aiguiser .

L’échelle de dureté relative des minéraux et des pierres établie par Friedrich Mohs date de 1812. Le saphir est un corindon qui a la dureté 9 sur cette échelle, ce qui veut dire que pour rayer un saphir il faut avoir un diamant, la pierre la plus dure, dureté 10 sur cette échelle2.

En ancien français existait le mot safré ou et ancien occitan safrat « orné de pierres précieuses, d’or etc. » On ne retrouve le mot safre qu’en moyen français en 1580 avec un sens très technique « oxyde de cobalt, qui mélangé avec du silex calciné sert à fabriquer le verre bleu ou l’émail bleu », et plus tard safre devient le nom du verre fabriqué ainsi.

↩

↩Un fidèle visiteur me signale que ratepanada, ce joli nom de la chauve-souris, manque dans mon site. Je l’avais négligé parce que l’étymologie semblait évidente. Erreur !

L’étymon ratt- n’est pas latin, ni grec, parce que les Romains et les Grecs ne connaissaient pas ces rongeurs. Le nom rat- « rattus rattus » apparaît seulement depuis le VIIIe siècle dans des documents dans les langues européennes. Le gros rat brun, « rattus decumanus » ou « norvegicus » n’apparaît en Europe qu’au XVIIIe siècle. D’après le FEW on pense que le mot ratt imite le bruit qu’ils font quand ils rongent.

Les différences entre les 2 types d’après Wikipedia:

La deuxième partie du nom, penada signifie « plumée, ailée » et vient du latin pĭnna « plume; aile ».

Visualisez la localisation des noms de la chauve-souris avec ALF carte 260 vous verrez une riche floraison de formes plus ou moins locales.

FEW X,124 ratt- « rat » et FEW VIII,527 pĭnna « plume; aile »

Il y a une dizaine d’années avant les réglementations et quand les vide-greniers étaient encore des vrais marchés aux puces, je chinais des objets curieux qui me plaisaient du point de vue « design » et j’en ai acheté plusieurs « machins, trucs ou bidules » dont les vendeurs ne connaissaient pas non plus l’utilité ni le nom:

Pas mal comme sculpture, mais je n’avais aucune idée de sa fonction, jusqu’à ce que je l’ai proposé à la vente et qu’un connaisseur m’a éclairé « Mais c’est un mécanique », pour freiner; sur les charrettes ».

Pas mal comme sculpture, mais je n’avais aucune idée de sa fonction, jusqu’à ce que je l’ai proposé à la vente et qu’un connaisseur m’a éclairé « Mais c’est un mécanique », pour freiner; sur les charrettes ».

Le Trésor de la langue française le mentionne, mais il faut bien chercher dans un long article :

− En partic., vieilli. ,,Mécanisme qui sert de frein à une voiture à cheval. Serrer la mécanique« (Ac. 1935).

Il s’agit en effet d’un mot du XIXe siècle, qui était vieilli en 1935, mais reste connu par certains

Lucien Hergot a publié dans LINX Année 1991 H-S 3 pp. 61-69 un article intitulé Mécanique et Tavelle, deux éléments du vocabulaire hippomobile.

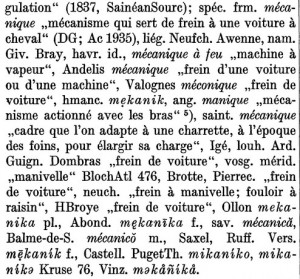

Il y donne des détails sur les expressions « serrer la mécanique », « enrayer » et » frein, freiner ». Il cite le FEW mais il l’a probablement mal lu, parce qu’il ne cite que quelques attestations. Voici l’ensemble des attestations dans le FEW VI/1, 568 colonne a

Etymologi: latin mechanicus « de machine », emprunté au grec.

Etymologi: latin mechanicus « de machine », emprunté au grec.

Baroulleur « rôdailleur ». D’après Raymond Jourdan de Montagnac cela « Se dit de quelqu’un qui vit de petits boulots saisonniers et de

Etymologie est le latin rotella « petite roue »; Voir les attestations dans FEW X, 504 à droite, qui donnent l’impression qu’il s’agit d’un groupe de mots plutôt provençal et franco-provençal. Montagnac est bien dans le Languedoc.

Voir l’article baroulàr.

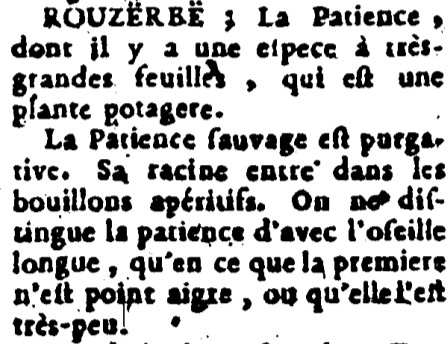

Renebre « patience, espèce avec des racines jaunes » (R.Jourdan, Montagnac), rouzerbe « patience » (Sauvages1756 et 2e éd.)

L’Atlas linguistique de la France, ALF, donne la forme ruzerge pour 2 villages du Gard.

L’Atlas linguistique de la France, ALF, donne la forme ruzerge pour 2 villages du Gard.

D’après Wikipedia la patience sauvage est la Rumex obtusifolius

Pierre Larousse a repris des formes occitanes dans son dictionnaire encyclopédique en 1875, mais elles ont disparu des éditions postérieures. J’ai l’impression qu’il connaissait Mistral qui mentionne le renèbre.

Pierre Larousse a repris des formes occitanes dans son dictionnaire encyclopédique en 1875, mais elles ont disparu des éditions postérieures. J’ai l’impression qu’il connaissait Mistral qui mentionne le renèbre.

Le FEW X, 540 les range dans l’article rudember, un mot latin qui n’est attesté qu’au XIe siècle et qui signifie « glouteron ». L’auteur remarque d’ailleurs que cette famille se trouve uniquement dans le domaine gallo-roman et qu’il est peut-être d’origine celtique, mais que pour le moment on n’a pas encore trouvé des relations.

Alibert a rassemblé des formes occitanes dans l’article rosembre, m. Patience (Rumex patientia) ; moutarde des champs, Don(= Donnezan)., Toul. Var. rosèrgue, rosomet, rosonabre, roergue, roserbe, renebre, rosenabre, renible,rosomec, rosomet, Toul., roergàs. étym. B. L. rudember, du Gaul. reudo, rouge.

Je ne sais sur quoi est basé son étymologie gauloise. ??

Mato, matado Matto « touffe, fanes, bouquet, pied d’une plante; cépée de pousses sur le pied d’un arbre coupe » ‘touffe’ (Sauvages). Rayond Jourdan de Montagnac excellent connaisseur du languedocien, l’utilise dans son autobiographie. Cette famille de mots est enracinée autour de la Méditerranée occodentale, Italie, le Midi, Catalan, Espagnol et Portugais et dans le berbere du Nord africain.

Cette répartition géographique et l’ancienneté des premières attestations permet selon von Wartburg (FEW VI/1, 505-507) de supposer qu’il s’agit d’une racine préromane:*matta « touffe » .,

Au XIXe s. français mattes ‘banc de poissons, volée d’oiseaux ».