Paradelle "oseille des champs"

Paradelle « oseille des champs, rumex des prés » Un visiteur m’écrit:

je me souviens aussi qu’ils (les gens de Brive-la-Gaillarde) appelaient les Rumex dans les prés padarelles ou paradelles. Quand j’ai demandé si c’était l’un ou l’autre, on m’a répondu : c’est pareil…

En français cette plante s’appelait autrefois parelle « Plante fort commune, & qui croît par-tout dans les terres incultes. Ses feuilles ressemblent à celles de l’oseille, mais elles sont plus longues. Sa racine est grosse comme le doigt, jaune & d’un goût amer. On l’emploie contre la jaunisse, le scorbut, & les maladies de la peau. » Ce nom a disparu depuis le XVIIIe siècle. La définition donnée ici vient de la 4e édition du Dictionnaire de l’Académie française (1762) s.v. patience vers lequel il renvoie sous parelle.

En français cette plante s’appelait autrefois parelle « Plante fort commune, & qui croît par-tout dans les terres incultes. Ses feuilles ressemblent à celles de l’oseille, mais elles sont plus longues. Sa racine est grosse comme le doigt, jaune & d’un goût amer. On l’emploie contre la jaunisse, le scorbut, & les maladies de la peau. » Ce nom a disparu depuis le XVIIIe siècle. La définition donnée ici vient de la 4e édition du Dictionnaire de l’Académie française (1762) s.v. patience vers lequel il renvoie sous parelle.

Etymologie. Une première attestation date du Xe siècle et se trouve dans un glossaire qui explique des mots difficiles 1: lapacinum parada. Lapacinum est une sorte d’oseille. Dans mon dictionnaire latin est mentionné lapathium « patience, sorte d’oseille’ et lapathum du grec λαπαθον de λαπαζειν « relâcher le ventre »; le lapathum « patience » est un remède pour les estomacs fatigués. J’en parle parce que d’après une recette de grand-mère les paradelles ont des propriétés purgatives et reminéralisantes. Le TLF écrit s.v. patience « Plante voisine de l’oseille (rumex vulgaris) utilisée pour ses propriétés toniques et dépuratives. » D’autres patiences sont utilisées dans l’homéopathie et la phytothérapie. Ces connaissances nous viennent de loin! Le sens du mot grec le prouve. Dans une note le FEW cite le médecin italien Matteo Silvatico (1285-1342) qui dans son Opus Pandectarum Medicinae décrit entre autres les bienfaits du lapathium. Le fait qu’il écrit lapatium … vel parella prouverait que Matteo Silvatico est passé par l’Université de Montpellier parce que le mot parella est inconnu en Italie. J’ai cherché (longtemps) le texte de Silvatico et je l’ai trouvé! Je suis toujours émerveillé par les vérifications qu’on peut faire grâce à Internet. Ici vous trouverez la page de Silvatico_parella de l’édition de 1526. C’est la chapître ccclxxvii (337).

Michel Prodel, spécialiste de la toponymie de la Corrèze, s m’envoie le complément que voici:

« On peut également consulter Macer Floridus « des vertus des plantes » – de viribus herbarum ; Chapitre LXIII ; « Herba solet lapathi volgo paratella vocari, «Le lapathum est appelé communément parelle ».« Herba solet lapathi volgo paratella vocari, «Le lapathum est appelé communément parelle ».v Disponible sur : http://remacle.org/bloodwolf/erudits/floridus/plantes.htm

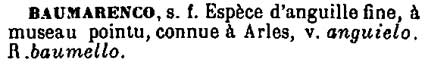

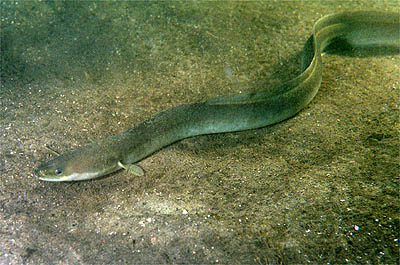

A partir de parada a été formé un dérivé *paratella qui n’est pas attesté en latin classique, mais il se trouve dans des textes en latin médiéval dès le XIIIe siècle. Le type paradelle est répandu dans tout le domaine d’oïl, dans l’ouest de l’occitan, en catalan paradella, panadella et dans des parlers flamands néerlandais pardelle.

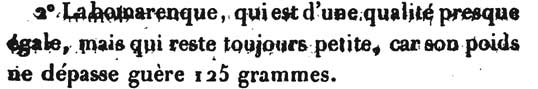

Les formes occitanes sont assez disparates: paradelo, panadelo (Castres), porodèlo, poryèlo, padriel, et même un pornozyélo à Meyronne (Lot). Les habitants de Brive-la-Gaillarde avaient donc raison. Le Thesoc ne connaît pas le type paradelle, mais atteste une forme sanadelles qui a dû naître grâce à l’emploi de la plante dans la médecine populaire.

Les variétés de rumex désignées par le type paratella sont en général celles qui, hâchées et cuites, servaient comme aliments pour les animaux. Ce qui ne se fait plus du tout. La plante pose plutôt de gros problèmes.

Michel Prodel,

____________________________________

- Le vol.3 du Corpus Glossariorum Latinorum publié par Georg Götz; Leipzig 1888-1901, est consultable sur Internet Archiv ↩