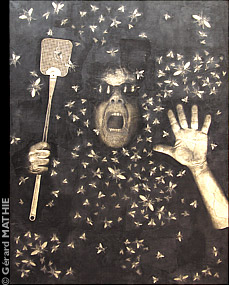

Tissous couma las mouscas

Tissous « taquin »dans l’expression : Estre tissous couma las mouscas « être taquin comme des mouches ». C’est dans la rubrique « L’Accent de l’été » du Midi Libre que j’ai rencontré cette expression, tirée du livre de Christian Camps, attestation confirmée par Lhubac et un site sur Clermont-l’Hérault. D’après Lhubac tissous signifie au figuré « appétissant ». D’après René Domergue atisser dans la pétanque signifie « provoquer » . S’atisser : « se prendre au jeu ».

L’abbé de Sauvages mentionne le substantif dont il est dérivé: tisso, prenë ën tisso « avoir quelque chose en aversion, prendre quelqu’un en aversion ». Selon Alibert tissa signifie « manie, habitude, forte envie; taquinerie incessante » et l’adjectif tissos « taquin, maniaque querelleur ». Tissous veut parfois dire « opinâtre ». Mistral atteste pour le Gard tissot « taquinerie incessante » et à Castres au XVIIIe siècle prendre en tisso « prendre en grippe ». Cette expression pris en tisse « pris en grippe » est encore vivant à Montpezat (Gard) et probablement ailleurs.

L’abbé de Sauvages mentionne le substantif dont il est dérivé: tisso, prenë ën tisso « avoir quelque chose en aversion, prendre quelqu’un en aversion ». Selon Alibert tissa signifie « manie, habitude, forte envie; taquinerie incessante » et l’adjectif tissos « taquin, maniaque querelleur ». Tissous veut parfois dire « opinâtre ». Mistral atteste pour le Gard tissot « taquinerie incessante » et à Castres au XVIIIe siècle prendre en tisso « prendre en grippe ». Cette expression pris en tisse « pris en grippe » est encore vivant à Montpezat (Gard) et probablement ailleurs.

Une lectrice (merci beaucoup!) m’écrit: « tissous » en Languedocien, ou du moins du côté de Béziers, s’associe a quelqu’un qui est collant, qui te suit partout, qui se colle a toi, qui te touches. Par « T’es tissous », il faut comprendre « laisses moi tranquille, tu m’agaces ».

D’après le FEW l’étymologie de tisso avec les sens « manie; aversion; taquin; travail; tâche », de tissous « fâcheux; opiniâtre » et du verbe atissà « prendre à tâche de faire une chose » est d’origine inconnue 1

Une information d’un lecteur m’a incité à continuer mes recherches. Il m’écrit:

Chez nous, dans le bas Quercy à la limite du Lot et du Tarn et Garonne. Tissous : dans le feu de cheminée signifie bouts de bois braisés à la pointe, il faut les repousser pour rallumer le feu.(pour qu’ils brulent).

Amicalement.

Ce tissous -là avec le sens « bouts de bois braisés » vient directement du latin titio « tison ». Le verbe français attiser « animer un feu » vient d’un composé du bas latin *attitiare. Or ce même verbe *attitiare est employé au figuré en occitan atizar et en français attiser avec le sens « exciter une passion, irriter »: à Nice atissà « exciter un chien », atiza à Toulouse. A Montpezat atisser ‘titiller qn.’ Domergue p.200. A Gignac également atisser ‘exciter, faire enrager’ (Lhubac). Alibert donne la forme avec un seul -s-, prononcé -z- , atisar « attiser, aviver » et atissar avec deux -s- « exciter, haler , vexer ».

Cet emploi au figuré du verbe est bien considéré comme dérivé du latin titio « tison ». (FEW XI/1, 358a). A mon avis rien ne s’oppose à rattacher tisso et tissous à la même famille de mots. Même les sens « travail; tâche » ne posent un problème d’ordre sémantique. Une évolution sémantique analogue a eu lieu en néerlandais où le verbe stoken « faire brûler; chauffer » a aussi pris le senes « provoqer, exciter ».

Les formes avec –ss- ont probablement subies une influence des onomatopées formées à partir d’un kss kss, kiss kiss qui sert à exciter un chien dans de nombreux parlers, comme par exemple le catalan aquissar ou le néerlandais kissen, kisten et en languedocien aquissà déjà attesté chez l’abbé de Sauvages: akissa.

______________________________________________

- vol. XXII/1, p.14b; et les pages 42b; 71b; 107b; 23b; 99a ↩