Marrane ‘maladie des ovins’

Marrano, « maladie (du charbon?) des ovins ».

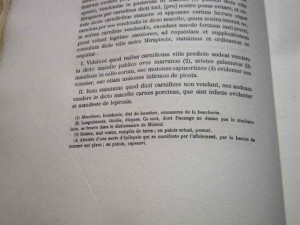

Dans le Cartulaire de Mirepoix, que j’ai découvert grâce à la dormeuse, il y a une Charte de la boucherie de 1303, dans laquelle est écrit: « Videlicet quod nullus carnificum ville predicte audeat vendre in dicto macello publico oves marranos.« : Il va de soi que nul boucher de la ville susdite n’osera vendre sur les dits étals publics des brebis marranes (atteintes du charbon?). L’éditeur de la charte traduit marranos par « languissants, étiolés » d’après le sens du mot donné par Mistral.

Cliquez sur le texte de Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome II, p.p. 42-46, Editions Privat, Toulouse, 1921.

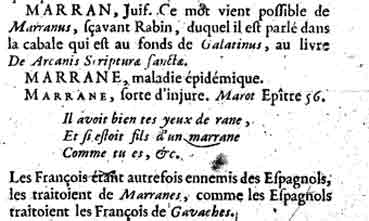

Cette découverte dans un texte de 1303 a chamboulé la conception qu’on avait de l’histoire des mots rattachés à l’étymon arabe mahram « sacré, inaccessible » Il est devenu impossible de rattacher marrane « maladie » à marrane « Juif converti » comme l’a fait le FEW en l’expliquant comme un transfert du mot marrane sur une longue maladie. Au moment de la rédaction de l’article mahram, la première attestation de marrane avec le sens « maladie épidémique » datait de 1650, et marrane « Juif converti » du XIIIe siècle.

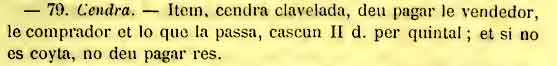

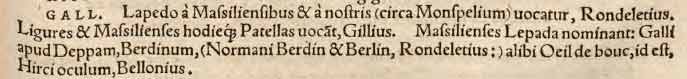

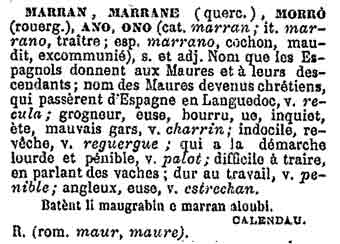

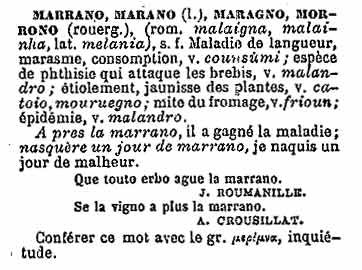

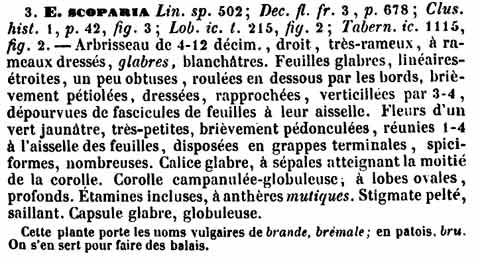

Marrana « maladie chronique ». De Nice jusqu’en Béarn: marrana a pris le sens d’une maladie chronique : à Alès « espèce de phtisie des brebis; dépérissement des muriers », à Béziers, encore plus général marrano « épidémie », St-André « typhus », et languedocien marano s.f. « mite de fromage: le plus petit des insectes qui sont sensibles à la vue simple. On tue les mites du fromage avec de l’huile »(Sauvages1756). S’agit-il d’une « maladie » du fromage?. Alibert donne une autre forme avec un seul –r-: marane « maladie des bêtes à laine; marasme; épidémie; épizotie; clavelée; jaunisse des plantes; mite du fromage (copié de Sauvages ?). L’attestation donnée par le FEW pour le français marrane « maladie de langueur » dans Borel 1655 (p.514) a certainement un rapport avec le languedocien, dont il était un bon connaisseur, étant né à Castres.

Un visiteur me signale: « Dans l’Hérault, autour de Pézénas, Roujan, Neffiès, etc. le mot marrane, peut désigner le « mildiou de la vigne ». J’ai relevé l’expression « ai la marrana » qui peut se traduire, selon les circonstances par : « je couve la grippe », « je ne me sens pas d’attaque », ou encore « j’ai le cafard ».

Mai 2018 je reçois une nouvelle attestation de marrano « maladie de la vigne »de lAude:

En cherchant « miquelet », je lis l’entrée « marrano », ce qui me transporte vers cette remarque de mon père concernant une chanson sur les maladies de la vigne : « « La cochylis és uno bèstio, un parpalhol, és uno garço que nous escano, chuco broutinhos, chuco rasins, chuco sulfato, chuco ço bou, e chuco tut, mè chuco pas la marrano, que nous esca-a-no ! ». (marrano peut-être dans le sens d’épidémie comme à Béziers… mais l’Aude, contrairement au Rhône n’a-t-il pas été une frontière linguistique intra-languedocienne ?

Attestations et attributions nouvelles.

- Oves marranos par »maladie du charbon des ovins » ( charbon > noir, anthrax). Il est évident qu’il s’agit dans ce texte d’une maladie dangereuse pour les consommateurs, mais la traduction « du charbon » est basée sur le Trésor de Mistral.

- Dans le DMF je trouve un autre mot : morille « Maladie (chez l’homme et l’animal) : » sorte de dysenterie provoquant de violentes coliques et pouvant entrainer la mort; cadavre », comme dérivé de Maurus « maure, noir » mais le FEW remarque qu’il faut le classer peut-être sous mori « mourir », comme le mot morine « maladie mortelle, épidémie, mort ».

- J.-P. Chambon(1) est d’avis que le mot morrono f. « dépérissement, langueur » attesté à Sévérac dans l’Aveyron, classé par le FEW s.v. mori et moráno « malchance » à Chavanat (Creuse), classé par le FEW s.v. annus font partie des descendants de *mahram, parce que -a- prétonique >-o- est régulier dans ces deux endroits. Cette note est également à revoir suite à la découverte des oves marranos à Mirepoix.

- Barcelonette marran « bouton recouvert de croûtes » et marrane s.m. « aspérités rondes qui recouvrent certaines ardoises » sont classés sous *mahram, mais le dauphinois marãn « pustule maligne », Queyras marant « plaie, ulcère », Barcelonette malan « idem; croute sur la tête des enfants » dans l’article malandria « plaie, ulcère »(FEW VI/1,81a) en supposant une évolution malandria > *malandrum > maland, malan(t). Il faudra au moins réunir les deux.

- Marran « dur au travail ». Le FEW et Alibert rattachent à l’étymon mahram les sens « travailler dur », comme à Cahors morráno « ardent au travail », Saintonge maraner « travailler, peiner, frapper avec force; se fatiguer beaucoup »; marran « dur au travail » et marranar « travailler avec peine, avec vigueur ». D’autre part dans l’article marra « houe de vigneron; sarcloir; grosse pioche » (FEW VI/1, 376b) je trouve marâ « piocher, avec la marre, travailler péniblement » (Forez), et en occitan, du Dauphiné jusque dans le Gers le même verbe marra(r) « houer, piocher, accomplir un travail dur », et dans le Cahors moronà avec le même sens. Le substantif marreneur « ouvrier qui laboure avec la marre » paraît même dans le dictionnaire de l’Académie de 1840. D’autres mots dans le DMF sous le lemme marreneur. Tous ces mots sont à classer sous marra « houe de vigneron ».

- Le mot de l’Aveyron marrána « vache difficle à traire » et d marran « se dit des bêtes et de gens qui, malgré la bonne nourriture ne peuvent engraisser » (Vienne) dans l’article *mahram sont à classer sous marr- « bélier », avec une douzaine de dérivés avec les sens : « entêté, borné, pousser de grands cris; plainte; paillard, débauché, etc », béarnais marranè, -re adj. « qui a mauvais caractère, bourru, bougon, opiniatre », subst. « opiniatreté ». ainsi que le verbe gascon marruná « grogner; au fig. ronchonner, récriminer » attesté dans l’Atlas linguistique de la Gascogne.

Pour le moment il convient de classer marranos « maladie des ovins » et toutes les variantes sémantiques, dans les volumes des Mots d’Origine Inconnue. Il faudrait avoir plus de renseignements sur le sens exact de marranus. De quelle maladie s’agit-il et quels sont ses symptomes? S’il s’agit à l’origine de la « maladie du charbon » (une maladie ovine très répandue en Languedoc) on pourrait penser à maurus « noir », puisque « L’infection cutanée [du charbon] est caractérisée par l’apparition de bosses prurigineuses semblables à des morsures d’insecte, suivie d’une ulcération et de la formation d’une escarre noire indolore. » (Source).

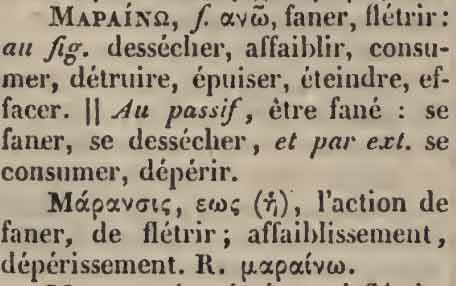

Une dernière étymologie, que je viens de trouver est le grec μαραινω qui pourrait convenir du point de vue phonétique et surtout sémantique:

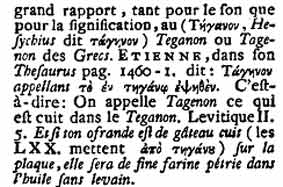

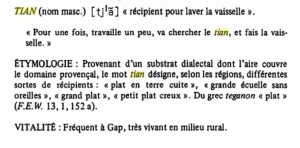

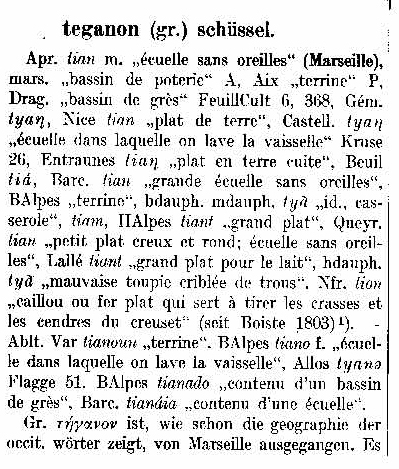

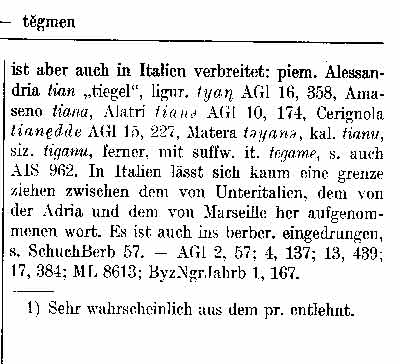

Enfin je trouve une source, c’est le FEW XIII/1, 152a. Mais toujours pas de lien avec tajine. Voici l’article du FEW:

Enfin je trouve une source, c’est le FEW XIII/1, 152a. Mais toujours pas de lien avec tajine. Voici l’article du FEW:

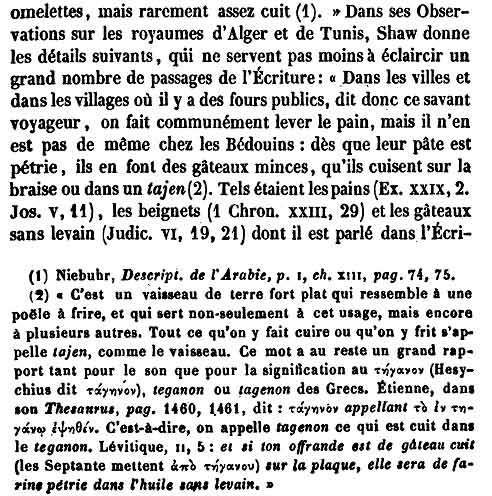

La note 2 de Jean-Baptiste Glaire vient directement, comme indiqué par les guillemets, du livre de Shaw :

La note 2 de Jean-Baptiste Glaire vient directement, comme indiqué par les guillemets, du livre de Shaw :