Guitoù 'fainéant'

Guitoù « fainéant » béarnais. Voir l’article guit, guita

Guitoù « fainéant » béarnais. Voir l’article guit, guita

Vesc ‘gui, glu’ vient du latin vĭscum « gui; glu ». Vous trouverez une recette de glu avec du gui en suivant le lien. Pour la répartition géographique des différentes formes dans le sud-est de l’occitan abresc, bresc, besc, bisc voir le Thesoc. La première attestation vient du Rouergue et date de 1220. Le sens « glu » des représentants de viscum n’a été conservé qu’en occitan.

La forme avec a- : abresc doit provenir de l’influence du verbe aviscar, enviscar « engluer; prendre à la glu ». Les formes avec -i- font supposer une base vīscum qui s’explique d’après le FEW par l’influence des représentants de hibiscus, les formes du nord avec gu- par l’influence d’un mot germanique.

Espagnol et portugais visco. L’ italien vischio et le provençal biscle viennent d’un dérivé vĭsculum.

La chasse avec la glu de gui dans la Vaucluse s’appelle visqueto La pratique de la glu remonte au temps de l’empire grec. Ils fabriquèrent la glu avec des baies de gui concassées , ainsi ils pouvaient capturer les oiseaux par les ailes. Ce qui est devenu la technique des baguettes tombantes répandue aujourd’hui dans le Vaucluse.

Le nom du gui « viscum album » est également utilisé par les médecins pour une autre plante le « loranthus europaeus » qui ne se trouve pas en France. Dans l’interprétation de textes anciens de médecine et de botanique il faut donc interpréter viscum/gui avec prudence. Voir RollandFlore 6,227.

Viscum est aussi à l’origine du mot viscosité.

Esquer, esquerra « gauche, difficile ». L’étymologie est peut-être le basque esker « gauche », mais la répartition géographique plaide pour une origine ibère. Le type esquer se trouve non seulement en occitan mais aussi dans toutes les langues de la péninsule ibérique; catalan esquerre, espagnol izquierdo, portugais esquerdo.

Dans les parlers occitans modernes, on le trouve d’après le Thesoc dans les départements suivants: ARIEGE, AVEYRON, CANTAL, HAUTE-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES, HAUTES-PYRENEES, PROV. DE LERIDA (ESPAGNE)

Escarié « gaucher ». L’abbé de Sauvages (1756 S1) donne l’ancienne recette pour transformer un gaucher en droitier en lui liant le bras jusqu’à ce qu’il ait pris l’habitude de se servir du bras droit.

En 1347 la reine Jeanne a ordonné que toutes les femmes débouchées ne se tiennent pas dans la Cité (d’Avignon), mais soient enfermées dans le Bordel et que pour qu’on les reconnaisse, elles portes une aiguillette rouge sur l’épaule de la main gauche escairo.

Cela me fait penser à La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne où Hester Prynne, une jeune femme vivant dans une communauté puritaine à Boston dans le Massachusetts. au début du roman, se voit condamnée par la société à porter sur la poitrine la lettre A pour Adultère.

Couderc. Article écrit par Pierre Gastal, auteur de Nos Racines Celtiques – Du Gaulois Au Français. Dictionnaire. Editions Desiris, 2013.

COUDERC : Champ. LOU PRAT DEL COUDERC. Pré. Le Mon. D2 AA 1336, « coderco dicti loci de Avoae» (p. 17). (…) donne l’étymologie d’après von Wartburg et Jean Séguy : « Le mot remonte au gaulois cotericum « commun ». (Noms de terroirs vellaves : d’après le compois de…, F. La Conterie – 1978)

COUDERT1 :

1) Petit pré enclos, près de la ferme, où l’on mène paître le bétail ; coderc en Périgord.

2) Dans le Midi, pâturage collectif, souvent enclos, près du village.

3) Petite place avec une pelouse, souvent entourée d’une haie, au-devant d’une maison de campagne2

4) En Corrèze, au XIXe s., enclos pour le parcage des porcs mis à l’engrais, à côté de leur bauge.

5) En Poitou au XVIIIe s., parcelle cultivée en grains.

6) Pelouse de médiocre qualité sur une colline. (DMR)

J’insère quand-même une image (source):

Qu’est-ce qui différencie Milhac (commune du Monteil) des autres localités cantaliennes ? Hé bien Milhac présente un couderc rassemblant un four à pain, un lavoir, une croix et une fontaine. Tout ça sur une superficie très restreinte.

Couderc, couder : petite place ; aire devant une maison ou une ferme ; jardin ou petit enclos attenant au manoir du maître ; pâturage commun. On trouve dans un ancien titre : « Pratum, sive codercum » (Glossaire de la langue romane, J.-B. Bonaventure de Roquefort – 1808)

Le Couderc, le Coderc, « pâtis pour oies et porcs ». Le sens de « pacage communal », attesté ailleurs, a conduit J. Jud (Mots d’origine gauloise, Romania, 1926, 331-2) à proposer l’étymologie co-ter + icum, acceptée par Von Wartburg (Französisches etymologisches Wörterbuch), tandis que L. Spitzer, cité par Romania, propose condirigere. (Les premiers romans français et autres études littéraires et linguistiques, G. Raynaud de Lage – 1976)

Pour Jud, suivi par Von Wartburg, il viendrait d’un gaulois cotericum qui aurait désigné un pâturage. (La maison rurale en pays d’habitat dispersé de l’antiquité…, A. Antoine, M. Cocaud, Daniel Pichot – 2005)

… Forez couhard, « pâture pierreuse », Toulouse coudérc, « jardin »… Certaines sources renvoient au kymri (gallois) cyttir < cyd, « commune » + tir, « terre ». Mais Anreiter (1992 : 413) écrit que les formes du celtique insulaire renvoient à teros (< IE *ters-, « sec ») et précise que la fonction du suff. -ico n’est pas claire ici. Pokorny (1948/1949 : 240) soutient aussi une étym. gauloise mais rattache le mot à une racine *kito-/*kitu-… (Romania Gallica Cisalpina : Etymologisch-geolinguistische, J. Grzega – 2001)

On les appelle : « commons » en anglais, « comins » ou « cyttir » en gallois. Certains de ces communs dépendent de la Couronne, mais la plupart font ou faisaient partie des « estâtes » des landlords. (Géographie rurale de quatre contrées celtiques : Irlande, …, P. Flatrès – 1957)

The preposition cyd is = the latin cum. … from cyd and tir, land (terrain) is cyttir, land held in common (terrain tenu en commun). (The Anthropological Review, vol. 1 – 1863)

Par exemple, cyd’dir « communaux », composé de cyd « com- » et tir « terre » devient cyt-ir, que les Gallois notent cyttir ou cytir… (Les désinences verbales en -r en sanskrit, en italique et en… , G. Dottin – 1896)

cytir [kø-tir] substantiu masculí, plural cytiroedd [kø-tî-rodh] : 1 terrenys comunals (terres communales). Nom de carrer de Bangor – “Cyttir Lane” als mapes, presumablament d’una forma original Lôn y Cytir (Nom d’une rue de Bangor, vraisemblablement d’une forme « Lôn y Cytir »). 2 Y Cytir (SH8715) coster a la comarca de Gwynedd (districte de Meirionnydd) (coteau/colline, comté de Gwynedd, district de Meirionnydd)

ETIMOLOGIA : cytir < cyd-dir (cyd- = junt [joint/ensemble]) + mutació suau (mutation douce) + (tir = terra ) (Dictionnaire gallois-catalan & étymologie, Lexilogos)

Entrevu dans un ouvrage en anglais sur les Gallois que ce terme reflétait leur esprit de communauté, survivance de l’organisation ancienne du territoire (propriété commune).

Pas pu trouver d’équivalent pour « terre commune » en gaélique ni en breton.

Gaélique, pour « commun » : coitcheann, common, public, so Irish, Old Irish coitchenn : *con-tech-en? (MB)

Gaélique, pour « territoire, terre » : tìr, land, earth (pays, terre), Irish, Old Irish tír, Welsh, Cornish, Breton tir, tellus, la terre : *têros (*têres-) ; Latin terra (*tersâ), Oscan teerum, territorium. The further root is (< rac.) ters, be dry (être sec), as in tart ; the idea of tír, terrâ, is « dry land » opposed to sea (la terre, « pays sec », opposée à la mer). (MB)

_______________________________________

Le FEW mentionne les dérivés occitans : coudercho s.f. « terrain couvert d’une herbe menue » (Ussel), couderas « cour, enceinte » (Puisserguier), coudertsino « polygonum aviculare » (Brive d’après Rolland Flore 9,187) = La renouée des oiseaux ou traînasse..

Dans la Suisse romande le type cotericum s’est croisé avec le type costa , ce qui a abouti à coΘe « place devant la maison » d’où le verbe koterdzi « causer ». Une évolution sémantique analogue s’est produite dans le mot androune.

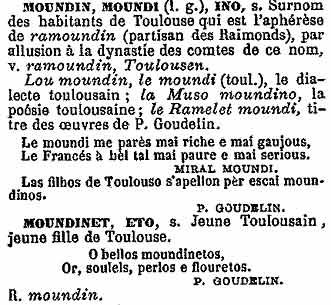

Mondin, Moundin « Toulousain, de Toulouse ». Etymologie : Raimond « Raimond, comte de Toulouse ».

Un article à l’occasion de la commémorations des LIBERTATS COMUNALAS 2014 : double page dans le Journal Toulousain : Centrale_JT595

Au XIIe siècle il y avait aussi le raimondene « denier à l’effigie d’un comte de Toulouse ».

Certains prénoms, dont Raimond, étaient tellement fréquents qu’ils sont devenus des substantifs. Dans l’Hérault le ramounet a pris le « maître-valet, régisseur d’une ferme », sa femme est la ramouneto et sa maison le ramounetage. Raymond Jourdan de Montagnac (1976) donne une définition très précise: « Ouvrier habitant la ferme, nourissant les mésadiers et dirigeant les laboureurs ». Sa femme est la ramounette.

Dans le Bas-Quercy ce n’est pas pareil, le ramounet est « le démon », ce qui s’explique peut-être par l’histoire :

En 1188, Richard, fils d’Henri II, organise une cruelle expédition dans le Quercy, rafle dix-sept châteaux acquis à la cause toulousaine.

Le roi, Philippe-Auguste riposte en occupant le Bercy et le Bourbonnais. Jusqu’en 1189, les terres quercynoises resteront anglaises. Le soulèvement de la population toulousaine soutenue par les consuls et par Richard conduit Raymond V à accorder plus d’autonomie en signant l’acte du 6 janvier 1189 dans l’église Saint-Pierre-des-Cuisines sous l’autorité arbitrale de l’évêque Fulcran : le comte reconnaît son échec, désavoue ses initiatives pour diviser la population, accepte les conditions de la paix sociale proposées par les consuls à qui il concède la juridiction criminelle. Le 26 janvier 1190, Raymond V et Alphonse d’Aragon concluent une nouvelle paix. Un an après, le vicomte Roger II échange avec le comte de Toulouse des serments de sécurité et d’entraide mutuelles.

Raymond V meurt à Nîmes en décembre 1194 et est inhumé à Notre-Dame de Nîmes..( plus dans ce site)

En suivant le lien vous pouvez lire l’acte du 6 janvier 1189 en occitan + traduction. jurament0k .

Ci dessous l’article moundin de Mistral.

Lien direct vers l’article du FEW. Juste au-dessus il y a l’article Robert, un autre nom très fréquent.

Lien direct vers l’article du FEW. Juste au-dessus il y a l’article Robert, un autre nom très fréquent.

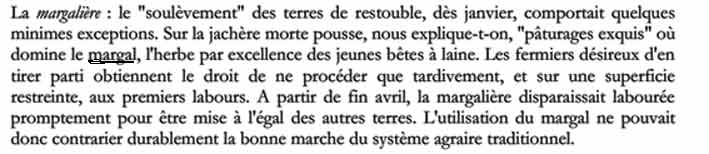

Margal « herbe de printemps » d’après l’article de Wikipedia Agriculture en Camargue.

Graaphie margalh pour les occitanistes. Loliium perenne pour les botanistes.

Étymologie : margal vient d’une racine préromane *margalio- « ivraie ».

Voici le texte de Wikipedia:

Le fermier camarguais jouissait de libertés (ou profits) dans son exploitation. Ces droits étaient au nombre de quatre : la margalière, les pasquiers, les luzernières et la pâture4.

La margalière consistait à tirer profit du margal, herbe de printemps, pour ses ovins. Elle n’était disponible dans les restoubles que de mars à avril et aux premiers labours. Les pasquiers correspondaient à la fraction de terres labourables converties en prairies annuelles. On y semait avoine, orge et vesce noire (ou barjalade). Le surplus fauché trouvait preneur auprès de charretiers qui voituraient le sel de Peccais 4.

Le lien vers la source étant mort, je l’ai recherché et trouvé (difficilement) dans le site du patrimoine de la ville d’Arles. , texte de Gérard Gangneux. L’ordre de Malte (Hospitaliers de Saint-Jean) en Camargue au XVII et XVIIIe siècles. Extrait de sa thèse de 1970.

Il faudra retrouver ses sources afin de mieux dater ces attestations. En ancien occitan est attesté marjuelh « ivraie » au 14e siècle.

Il faudra retrouver ses sources afin de mieux dater ces attestations. En ancien occitan est attesté marjuelh « ivraie » au 14e siècle.

Le 15 juillet 2013 un de mes fidèles visiteurs, Rudy Benezet, m’a demandé l’origine de ce margal et il a ajouté:

Bonjour, ……..Cela m’a rappelé les longs après-midi ou je devais aller arracher les herbes dans les vignes; quand il n’y avait rien d’autre a faire.Mon grand père me disait …Mais tu n’as rien a faire ! va donc à l’Esquillon tirer les jambes rouges ( Chenopodium album ) et les blés (Amaranthus hybridus ? ) et prend le bigot (la pioche) pour arracher le grame (chiendent, Elytrigia repens ) et sans oublier un flo ; et n’oublie pas d’enlever les grosses mattes de margal ( ivraie , Lolium perenne ).Après mon passage plus un brin d’herbe dans la vigne; tel Attila ! J’étais a l’époque un véritable désherbant manuel…… 🙂 c’était il y a plus de 50 ans ! Et pendant tout ce temps mes copains galopaient sur le pic des ânes ; derrière Geronimo et Kit Carson !Mon grand père ne me parlait jamais en patois, <<C’était interdit pas Monsieur le Maître d’école >> Je n’en prenais quelques mots que quand ils causaient entre vieux….

Baletii, balletti « bal » est une dérivé du verbe latin tardif ballare1 « danser » > baller, qui était courant dans tout le domaine galloroman jusqu’au XVIe siècle.

(lien direct vers l’article; une occasion d’y jeter un coup d’oeil !). Je cite:

bal(l)etti (rég., 1961,Prigniel), balèti « bal; lieu du bal » (rég., ArmKasMars 1998). — [+ -?] ) Le suffixe est comparable à celui de pr. Papòti m. « enfant joufflu » (FEW 7, 585a, PAPPARE).

D’après les données du FEW le mot baletti est récent. Mistral ne connaît que le bal.

______________________________

Menoun « bouc châtré à 4 ans » (M) est un dérivé du verbe minare « mener les bêtes », attesté en ancien provençal depuis 1397 et en moyen français depuis de 16e siècle; menon est resté dans les dictionnaires Larousse jusqu’en 1949. (FEW VI/2,104a). Le sens « reine des abeilles » s’explique également à partir du sens du verbe. Fraire menoun pour fraire minour doit reposer sur un jeu de mots.

Menoun « gigot pascal ».

Dans l’article men- le FEW a réuni une famille de mots qui expriment principalement la petitesse et appartiennent surtout au langage enfantin. Béarnais menin adj. « très petit’, à Lescun di menin « petit doigt », dans le Var meinet « petit », dans l’Aveyron del menèl « petit doigt », languedocien mani « petit; petit enfant » (Sauvages S2).

C’est à ce groupe qu’appartient le mot menoun que j’ai rencontré dans un site Wikipedia sur la cuisine provençale qui écrit:

« Le Gigot pascal est un mets du temps de Pâques, à base d’agneau ou de chevreau. Il est dénommé menoun en Provence.