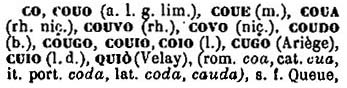

magalh ‘houe, pioche,’

Magalh ‘houe large, pioche, bèche’ est un mot provençal1 d’origine grècque μακελη (makélè avec l’accent sur le –é-) « houe du vigneron » ou μακελλα (mákella avec l’accent sur le -á– ). Wikipedia écrit :

La culture de la vigne a été introduite en Gaule par les Grecs de Phocée …. Max Rives, chargé de mission à l’INRA, l’a vérifié sur place à Massalia, le premier comptoir phocéen édifié six siècle avant notre ère :

« J’ai vu, au cours des fouilles du quartier de la Bourse, à Marseille, les pépins de marc de raisin provenant de leur vinification et jetés dans des amphores, flotter dans l’arrière du Vieux-Port où ces amphores-poubelles servaient de fondations à une rue.

Les Grecs avaient évidemment importés des variétés de leur pays, ignorant que la vigne spontanée les avait précédé de quelques dizaines de siècles47. »

Il n’y a pas seulement les pépins de marc de raisin mais aussi le vocabulaire comme entar, empeutar et magalh.

La première attestation maguayll vient de La vida de Sant Honorat, écrit autour de 1300 par Raimond Feraud. A Marseille c’est devenu magáou. On a créé des dérivés comme magaioun « sarcloir, petite pioche », magayar, magalhar « piocher » tous en provençal.

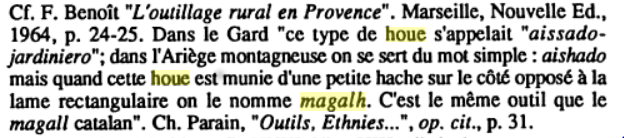

A propos de l’attestation ariégeoise j’ai trouvé une précision dans le livre de A. Casanova, Paysans et machines à la fin du XVIIIe siècle: essai d’ethnologie historique, Volume 415.Presses Univ. Franche-Comté, 1990 –

Dans l’édition de 1820 du Dictionnaire languedocien de l’abbé de Sauvages, il y a dans l’article aissado une description précise de cet instrument. Il écrit que l’aissado, le mot languedocien pour la houe, comme la maigle bourguignonne et la chèvre lorraine n’est pas une bèche.

Noms de famille. D’après plusieurs généalogistes le nom de famille Magallon, Magal en Dordogne serait dérivé de notre magalh.

Catalan magall : « instrument de cavar la terra que per un canto … »

magall catalan

Les représentants de la forme μακελλα se trouvent en ancien français maigle « pioche de vigneron » , méye à Nuits-St.Georges, etc. Le mot a dû voyager avec le progrès de la viticulture du Midi vers le nord de la Gaule, tout en subissant une transformation phonétique.

_________________________________________

- Il y a une seule attestation de l’Ariège magalh « hoyau pour creuser les rigoles ». Alibert mentionne aussi magalh « houe » et au figuré « imbécile » mais sans localisation en languedocien. ↩

des barbues

des barbues