Garou "sainbois"

Garou synonyme de sain(t)bois, bois gentil, daphne gnidium1.

Etymologie d’après FEW suivi du TLF:

Mot empr. du prov., cf. Nice garoupa bot. (FEW t. 14, p. 169), Nice garoup bot. (Risso ds Roll., loc. cit.), garou bot. (Mistral), et qui est entré dans le fr. général lors de la diffusion des noms de plantes du maquis. Garoupa est formé du préf. préindo-européen *war- et du suff. préroman -uppa (cf. ang. jaroupe bot., issu du m. lat. garropa, jaroppa, xie s. ds Orbis t. 4, p. 220). Pour garou, il faut sans doute supposer une forme préromane warúbo- ou warōbo-, ce qui fait difficulté, car il n’existe pas d’autres noms de plantes de formation analogue, v. FEW t. 14, p. 170a-171a.

Hubschmied écrit dans le FEW XIV, 170 :

Que le français garou a été emprunté à l’occitan, ne ressort pas seulement des attestations anciennes qui viennent principalement du Midi, mais aussi du fait que les plantes désignées par les représentants de la racine *war- sont caractéristiques des maquis.

Garou et les dérivés de la racine *war- désignent d’après les données du FEW : le daphne gnidium, le cucurum tricocon2 (?), une euphorbe, le daphne laureola, le veratrum album (Véraire , Ellébore blanc , Varaire en français), la gentiane jaune, le rhododedron, une plante grimpante non identifiée.

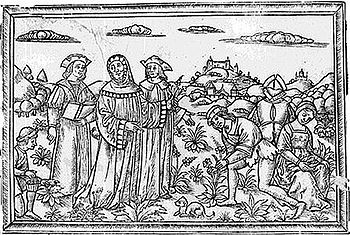

Pour enjoliver un peu cet article, je vous les présente:

Daphne laureola Cneorum tricoccon gentiane jaune véraire daphne gnidium

Daphne laureola Cneorum tricoccon gentiane jaune véraire daphne gnidium

Si la phytothérapie vous intéresse, cherchez la:

Pommade de garou Elle est composée d axonge de porc préparée 3 20 parties cire 32 parties écorce de garou préparée 1 28 parties3

_________________________________________

- Vous trouvez une description dans le Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes : avec un atlas de 200 planches lithographiées (3e édition, revue et augmentée par le docteur Henri Cazin,…) par F.-J. Cazin, pages 365-366

ou tout le chapitre sur les daphnes dans Plantuse ↩

- probablement le n° de ma source: 4o63 Camélée à trois coques Cneorum tricoccon Cneorum tricoccon Linn spec 49 Lam Illstr t 27 Chamelaea tricocon Lam Fl. fr. p. 682 – Cam. Epît. 973 ic . ↩

- Manuel Des Pharmaciens Et Des Droguistes, Ou Trait Des Caractères Distinctifs, Des Altérations Et Sophistications Des Médicamens Simples Et Composés, |…, Volume 2 page 566 par J.B. Kapeler, Caventoun Ebermaier. ↩