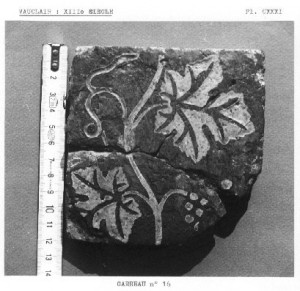

Liri, ile, lirga

Liri « lis ». Alibert donne la variante lire et pour l’Agenais ile, ili, ieri et pour les Cévennes un dérivé lirga « glaieul ». Cette même forme existe aussi à Toulouse dans les composés lirga dels pesquiers « glaïeul des viviers », lirga jaune « iris jaune », lirga larga « iris germanique, flambe ».

L’abbé de Sauvages donne la forme eli et dans la deuxième édition eli ou léri.

L’étymon est un mot du Proche-Orient, peut-être l’égyptien ou le kopte hreri, hléli qui nous est parvenu par le latin lilium ou le grec leirion. Dans notre région, de la Lozère jusqu’aux Alpes, existe une forme ilo, éli qui repose sur une base *jilium que nous retrouvons par exemple en toscan giglio. Ailleurs en occitan, mais aussi en Italie et ibéro-roman il y a les formes qui reposent sur une base *lirium . Il n’est pas impossible que dans les colonies grecques du Midi, vivaient deux formes *lirion et *lerion et que les différences actuelles entre les patois qui ont liri et ceux qui ont leri reposent sur les ces deux formes grecques.

Les Occitans bilingues ont une position enviable! Ils comprennent toutes les autres langues ouest-européennes: catalan lliri, espagnol et portugais lirio, anglais lily, allemand Lilie, néerlandais lelie et peut-être même l’italien giglio!