Posté par

Robert Geuljans le 6 Juil 2011 dans

a |

Commentaires fermés sur AigardentAigardent, aigarden s.m. »eau-de-vie ». Etymologie: latin aqua + ardente « eau + brulante, enflammée « . Le type occitan aigarden se retrouve en italien aquardente (1431), catalan aigardent, espagnol aguardiente.

Alambic de Tepe Gawra (Irak) d'après Roget J. et Garreau Ch. 1990

L’histoire de la distillation nous ramène très loin en arrière; il semble que les archéologues ont trouvé en Mésopotamie des alambics qui ont plus de 3500 ans. La technique était connue en Inde au 3e millénaire avant J.-C. Comme c’est le cas de beaucoup de connaissances et de savoir, ce sont les Arabes qui, arrivant Alexandrie en 640, découvrent ces techniques et les font circuler dans tout le bassin méditerranéen. Marcus Grachus, dit Marco Graco, un italien du VIIIe sicle, décrit la distillation du vin pour obtenir des eaux de vie, comme Geber (alchimiste arabe qui vécut de 730- 804) à la même époque. L’alambic et l’eau de vie arrivent en Andalousie, puis se diffusent en Europe.

Pour l’histoire régionale:

Arnau de Vilanova, dit Arnaud de Villeneuve (médecin catalan de l’université de Montpellier, mort en 1311) décrit la fabrication de l’aqua ardens (eau ardente : macération de plantes et d’alcool) dans son Tractatum de vinis. Il est le premier à pratiquer le mutage à l’alcool (procédé arabe semble -t-il) pour améliorer la conservation du vin. Les templiers du Mas Deu de Perpignan généralisent ensuite le procédé. D’où le développement de vins doux naturels dans la région. Pour une description approfondie voir le site Viticulture-Oenologie-formation. Voir aussi l’article Cartagène.

Arnau de Villanova (Espagne)(Photo A.Guerrero)

On remarquera que la statue a été amputée des deux mains. (Par qui? pour quoi?) A l’origine, Arnaud tenait un livre dans une main et un alambic dans l’autre. Et pouquoi eau-de-vie en français mais aussi dans une partie du domaine occitan, notamment en gascon : aygo de bito? Ces parlers ont adopté le calque (= traduction littérale) du latin aqua vitae, sous l’influence de la langue des alchimistes qui croyaient avoir trouvé l’élixir de longue vie.

Maître Vital Dufour était vers 1310 prieur franciscain d’Eauze et de St Mont dans le Gers, puis cardinal. Il a fait des études de médecine à Montpellier. Dans son ouvrage de médecine, retrouvé la bibliothèque du Vatican, il parle des 40 (quarante !) vertus de l’aygo ardento ou l’aygo de bito, sans oublier de dire que l’abus d’alcool est dangereux. Je cite: « Elle aiguise l’esprit si on en prend avec modération, rappelle à la mémoire le passé, rend l’homme joyeux au dessus de tout, conserve la jeunesse et retarde la sénilité... Intéressant à savoir à mon âge!

M.Evin l’a-t-il lu? D’ailleurs, les méridionaux ont l’ aigo boulido à leur disposition. Et « L’aigo-boulido sauvo la vido ». Voir l’article suivant.

Le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, installé justement à Eauze, a eu la gentillesse de me faire parvenir des photocopies aussi bien de l’édition du texte latin , de la transcription avec une police moderne et de la traduction en français. Il y a les quarante (40 !) vertus de l’Armagnac, du cognac, du marc de Bourgogne, bref de l’aigardent. Maître Vital doit s’y connaître, il avertit régulièrement que « l’abus d’alcool est dangereux ».

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas de suivre ces liens : Pages de titre du livre imprimé en 1531. Traduction du texte latin 1 ,

suite de la traduction.

Si vous voulez le texte en latin, n’hésitez pas à me contacter. Un résumé se trouve

ici.

Avec mes remerciements au Bureau National Interprofessionnel Armagnac, à Eauze (32).

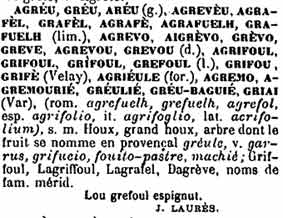

L’abbé de Sauvages dans son article aigarden, écrit : « en termes des Halles du coco, du paf , du tagaume etc. Le tafia ou rhum est de l’eau-de-vie du sucre. » Dans les dictionnaires d’argot je ai retrouvé le mot paf « eau-de-vie », mais cette attestation dans le dictionnaire de l’abbé de Sauvages est la première! et dans le Trésor de la Langue Française paf est seulement mentionné comme adjectif « ivre ».