Ase, ay

Ase s.m. « âne » du latin asinus. Les deux fomes latines asinus ou asilus se retrouvent dans presque toutes les langues européennes. Voir à ce propos par exemple le dictionnaire allemand des frères Grimm.

L’anglais ass « bête de somme », probablement par l’ancien celte *as(s)in « âne », dans les composés asshead « tête d’âne » = « personne stupide; jackass « personne stupide » vient également du latin asinus.. Ne pas confondre avec ass « cul » qui vient d’un prononciation régionale de arse. !! A propos de l’élément jack- qui vient du français Jacques, cf.l’article Jacouti . Allemand Esel et néerlandais ezel « âne; chevalet » (> anglais easel « chevalet).

Un âne à la recherche d’ amourous d’ase ou de pam blan d’ase pour se farci l’ase ?

Un âne à la recherche d’ amourous d’ase ou de pam blan d’ase pour se farci l’ase ?

La forme ase s’est maintenue dans le languedocien et le catalan. En provençal il y a eu une évolution ase > ay attestée depuis 1530.Voir pèbre d’aï. Dans les patois de la langue d’oïl, le franco-provençal et le nord-occitan on ne trouve que la forme asne devenu âne.

L’âne jouait un rôle très important dans la vie de tous les jours. De nombreux sens se sont développés par métaphore ou métonymie. Pour ceux qui s’y intéressent je ne peux que renvoyer au FEW vol.25, pp.437-457 (en français !). Je me contente de donner ici quelques expressions et métaphores languedociennes puisées dans la documentation extrêmement riche du FEW.

Lhomme pense qu’un âne est stupide : bèstio coumoun ase ; Alès ase « sot, ignorant, imbécile, butor » asnas « grosse tête (au fig.) » ; en Lozère asená » faire l’âne » ( voir aussi mon article vié d’ase ) et obstiné : Gard testo dase » tête dure ».

Un visiteur m’envoie les renseignements suivants sur l‘ase de Basacle;

le Basacle, lieu situé sur la Garonne à Toulouse. (Wikipedia) et fameux par son moulin mû par les eaux du fleuve. Alasan de Basacle, alezan du moulin, un âne (Jean DOUJAT, Dictiounari moundi, 1638, réimp. Toulouse, 1895, 242 pages ; p. 298). Rossin del Basacle, âne (G. VISNER, Dictiounari moundi, 1638, réimp. Toulouse, 1895, 242 pages ; p. 212). Es un ase del Basacle, c’est un crétin qui ne comprend rien. Es estudiant al Basacle, c’est un garçon meunier, un âne, un ouvrier posant pour l’écolier, etc. Enfin, mòl pas tant qu’al Basacle, il n’y a pas tant de travail que ça – on n’y moud pas autant qu’au B. (G. VISNER, Id., p. 36). Que s’enane al Basacle, qu’il s’en aille paître 119.I.238. Trimar coma l’ase dal Basacle, travailler dur comme l’âne du B. (A. MIR, Glossaire des comparaisons populaires du Narbonnais et du Carcassez, 1882, rééd. Carcassonne, GARAE, 1984, XV + 133 pages ; p. 18). Aquò sembla lo Basacle, c’est une cohue, un bruit étourdissant. Veja aquí tot son basacle, voilà tout son mobilier. N’i a un basacle, il y en a une grande quantité. (Abbé VAYSSIER, Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron, Rodez, Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, 1879, 656 + XLIII pages ; p. 44). Ce moulin disparut dans un incendie en 1814.

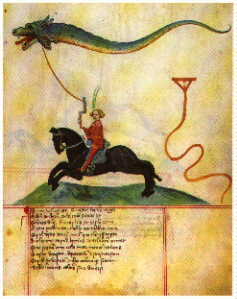

Mounta sus l’ase « chevaucher l’âne » par contre est ridicule : « cérmonie infamante qui consiste à monter une personne sur un âne, la figure tournée vers la croupe et tenant la queue dans les mains en guise de bride ce qui se faisait surtout pour des maris battus par leur femme! Cette cérmonie s’appelait asenado.

Sagit-il dune vieille tradition romaine ? Ci-dessus une mosaïque de Meknes au Maroc (de quel siècle?.)

Pour « remettre à sa place » les membres d’un couple, les villageois n’hésitaient pas promener le mari sur un âne, placé à l’envers, comme le rappelle R.M. Lacuve ou Jol Thezard, le tout avec force bruit et commentaires. Un autre site

Corre l’ase. Un visiteur m’envoie ses notes très documentées sur une tradition du Lauraguais, corre l’ase: « A Castelnaudary nous constaterons, depuis le XVIe siècle, la fête du Corre-l’ase qui s’est perpétuée presque sans interruption jusqu’en 1870. Le Corre-l’ase avait lieu le jour du Mardi gras. On promenait sur un âne un mannequin de paille que l’on brûlait, le lendemain… Jusqu’en 1870, les organisateurs de la fête du Corre-l’ase formaient une confrérie parfaitement organisée… L’usage des Corre-l’ase était très répandu dans le Lauraguais ». 99.10. « …divertissement en usage le jour du mardi gras appelé corre l’ase, quand un mari se laisse maltraiter par sa femme » Revue Folklore, Carcassonne,1971.2. n° 142, p. 12, René NELLI, L’essai historique de Castelnaudary de Jacques de Gauzy (1780) ; Cf. idem, 1949.4. n° 57, p. 77, André AZAÏS, Société asinienne à Castelnaudary en 1867 ; Ibid., 1950.1. n° 57, pp. 13-17, H. AJAC, Courses de l’âne en Lauragais, Exemples pour 1680 et 1775 au quartier de la Baffe, à Castelnaudary.

« A TOULOUSE les Corre-l’ase firent fureur ; Vestrepain, dans la première moitié de ce siècle [le XIXe], écrivit souvent des chansons de Corre-l’ase« . (JOURDANNE Gaston, Contribution au Folk-Lore de l’Aude, deux tomes 1899 et 1900, rééd., Paris, Maisonneuve et Larose, 1973, 243 pages ; p. 10, note 2. Cf. Cansou al suchet d’un courri d’azi, in-8°, Toulouse, 1828).

LECTOURE (Gers).

Lo carnaval es pròche. (Le carnaval est proche.)

Lo jorn de dimarts gras, (Le jour du mardi gras, )

Julherac, Julheraca, (Jullierac, femme Jullierac,)

L’ase que correrà… (L’âne courra… )

(Jean-François BLADÉ, Poésies populaires de la Gascogne, Paris, Maisonneuve, 1881-1882, II.288-294. Cançon de Brenada.)

OS-MARSILLON (Pyrénées-Atlantiques). L’asoada d’Òs, Il était d’usage de faire monter sur un âne, la tête tournée vers la queue et de promener ainsi, par les rues, un mari qui s’était laissé battre par sa femme. Affaire en 1704, ceux qui avaient fait córrer l’ase ont été condamnés.(Vastin LESPY, Dictons du pays de Béarn, rééd. par la lib. Limarc André Cadier, Bayonne, s.d. – la première éd., est de 1875 -, XVI + 285 pp. ; p. 121).

L’âne a une grosse tête: languedocien ase très petit poisson de rivière à la tête large et plate du genre des malacopterigiens ; chabot (abbé de Sauvages) Il semble ne plus exister . Une attestation pour le Gard ase » lotte ».

têtard cap d’ase pe d’ase

Ase signifie galement » têtard « (S). Le sabot de l’âne ressemble aux feuilles du : cap dase « centaure noire ou jace »

L’âne est une bête de somme : Alès ase de ressare « un banc trois pieds sur lequel les scieurs de long lèvent et placent horizontalement leur bogue ».

L’âne doit travailler dur : pati coumo lous ases de la jhipieiro « souffrir comme les ânes des mines de gypse » (S).

Farci l’ase. Enfin à Toulouse, à Foix et dans le Béarn il y avait l’expression farci l’ase » remplir la panse, manger copieusement », sémantiquement à partir de la notion « charger ». De là , notamment dans le Gard et l’Hérault ase « gros boyau farci, estomac du porc, caecum du porc » à partir de la notion « sac à charger ».

Pour des raisons phonétiques et de répartition géographique il me semble peu probable que le verbe aïsiná » préparer » du latin adjacens soit à l’origine de ce mot, même si par-ci par-là aïsiná devient asiná notamment dans le pays de Foix, Vicdesssos. Mais partout ailleurs c’est la forme ai- ou ey- qui domine. Dans la région de Foix on pourrait rattacher le mot ase dans l’expression farci l’ase à azinat « mets fait de choux et de pommes de terre’ soupe » qui provient de l’étymon adjacens, contrairement à FEW 25,448b, mais certainement pas dans tout le domaine occitan.

Un visiteur m’a fait parvenir des témoignages du mot ase « gros boyau farci » à ROQUEBRUN (Hérault). Los manja ases, les mangeurs d’ânes. « On les accusait de tuer et de manger un âne pour la fête du village ». Cette accusation vient de Cessenon (M. Roger Delher). Le suivant donne l’explication: SAINT-JEAN-de-CORNIÈS (Hérault). Les habitants ont pour sobriquet Los manja l’ase, les mangeurs d’âne. L’ase, « l’âne » étant le foie du porc boucané ou un gros boyau farci. Et : SAINT-JEAN-de-MARUÉJOLS (Gard). Manja ase blanc, amateurs de boudin blanc. Rien à voir avec un âne albinos comme le croit André BERNARDY (Les sobriquets collectifs. Gard et pays de langue d’Oc. Anecdotes, dictons, légendes, Uzès, Ateliers Henri Péladan, 1962, 273 pages ; p.100).

Labbé de Sauvages qui en 1756 a noté le dicton suivant : l’ase de la coumuno fough toujhour mou embast. l’âne de la commune est toujours le plus mal bâti , ce qui donne à Valleraugue (30570) : Un asé omédjiorat es toudjour mal bostat. (omédjiorat est écrit amejairat par Alibert, et veut dire « qui est possédé par moitié »).

Un emploi très local: MARGERIDE (Lozère). FORTUNIO. « Uèi matin « Fortuniò » a cargat l’ase… tranarà davant miègjorn (ce matin, Fortunio (point le plus élevé de la Margeride, 1552 m.) a mis son bonnet de nuages… il fera orage avant midi ).

Lambiek est aussi un personnage d’une BD fort appréciée en Belgique et aux Pays Bas (Bob et Bobette). Tapez Lambiek sous Google.

Lambiek est aussi un personnage d’une BD fort appréciée en Belgique et aux Pays Bas (Bob et Bobette). Tapez Lambiek sous Google.