Barda

Barda « selle (rembourrée) » voir bardotades.

Barda « selle (rembourrée) » voir bardotades.

Bardotades “bêtises” (Lhubac), est un dérivé de bardot » mulet ; nigaud (Lhubac) ». Pour le glissement de sens vers « nigaud » voir ase.

L’étymologie est la même que celle du français bardot. D’après le FEW, suivi par le TLF, bardot vient de l’arabe barda’a « bât rembourré pour un âne ou une mule; couverture qu’on met sous la selle ». La première attestation vient d’un texte en latin rédigé à Toulouse en 1144 (DuCange):

Barda « selle (rembourrée) » est bien attesté en provençal et languedocien, comme ses dérivés bardon « bât », bardèlo « bât rembourré » (Marseille), bardino « idem » à St-Affrique, barder « couvrir un cheval d’un barde » (français), bardeto « petit corset d’enfant ». Barda « bagage » vient de l’argot militaire et a été importé directement par les soldats qui faisaient leur service en Algérie.

Barda « bagage » vient de l’argot militaire et a été importé directement par les soldats qui faisaient leur service en Algérie.

A partir du sens « barde mince » s’est développé le sens « tranche de lard mince pour garnir un chapon, etc. » bardo, bardino « tranche de lard » (Aveyron).

Bardot « mulet » est dérivé de barda par métonymie de contiguité. Le mot a probablement été créé en occitan et prêté au français. Il prend les mêmes emplois secondaires que ase: « souffre-douleur, imbécile, celui qui doit travailler dur, etc. « . Languedocien bardoutas est « un grand nigaud » et une bardotado « une bévue » mot formé comme cagado. Un bardou est un petit âne.

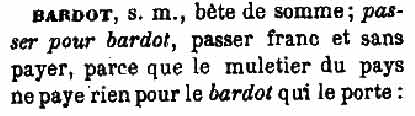

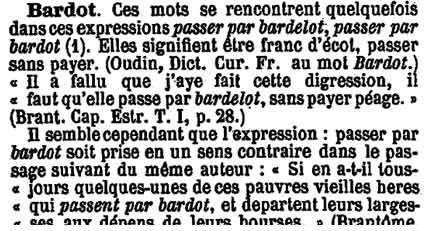

Les sites de Généalogie donnent comme origine du nom de famille Bardot1 , l’ancien francique barda « hache », ou avec une certaine réticence le bardot « mulet » qui aurait pris le sens « propriétaire de mulet’. Le problème qui se pose avec l’ étymologie barda « hache » est que le mot est très peu répandu dans les parlers galloromans. Quelques rares attestations en ancien et moyen français et dans les parlers du Valais suisse. Par contre bardot « muletier » est attesté chez Brantôme, un Périgourdin, pour la première fois dans l’expression passer pour bardot où bardot désigne une personne: (Godefroy):

J’ai cherché la source de Godefroy. Il l’a trouvé chez Lacurne de St.Palay, qui cite Brantôme,

J’ai cherché la source de Godefroy. Il l’a trouvé chez Lacurne de St.Palay, qui cite Brantôme,

Un bardot est « le mulet qui marche à la tête des autres mulets et qui porte le muletier avec ses provisions et ses ustensiles ». Le transfert du nom du mulet sur le muletier > Bardot est une simple métonymie.

Un bardot est « le mulet qui marche à la tête des autres mulets et qui porte le muletier avec ses provisions et ses ustensiles ». Le transfert du nom du mulet sur le muletier > Bardot est une simple métonymie.

Aubarda « sorte de bât allongé », qu’on trouve dans l’Ouest-occitan fait partie de la même famille, mais a été emprunté à l’espagnol albarda qui avait gardé l‘article arabe comme dans beaucoup d’autres mots d’origine arabe. Au figuré aubardo signifie à dans le Val d’Aran et à Bagnères « la laine laissée sur la peau de la brebis à l’occasion de la tonte ». En béarnais aubardà « ôter le bât; se débarasser d’un vêtement lourd ».

___________________________

Asirar, s’asirar « se mettre en colère, haïr; abandonner le nid » < *adirare « mettre en colère ».(FEW XXIV, 142b en français).

L’étymologie doit être le dérivé *adirare « courroucer, irriter » qui a été formé à partir du substantif ira « colère ». Nous en trouvons des représentants dans presque toutes les langues romanes : l’italien du 14e s. adirare « irriter », l’espagnol et le portugais airar « courroucer », l’ancien français (s’)airer « (se) mettre en colère » et l’ancien occitan azirar « haïr, se courroucer ». Le dictionnaire Panoccitan fournit les données suivantes : asir nom m. 1. haine nom f.; 2. aversion nom f.; asirable adj., asiradís, asiradís, asiradissa adj. haïssable; asirança nom f. haine; asirar verbe tr. 1. haïr; 2. prendre en aversion loc.

Toutes les significations qu’on trouve dans les parlers occitans et français » haïne, aversion, violence, ardeur, dégoût » etc. s’expliquent facilement à partir du sens « colère ».

D’après le Thesoc, le verbe aver asir dans les parlers des départements de la Hte-Vienne, de la Corrèze, Creuse et asir dans le Puy de-Dôme ou prendre asir dans la Creuse ont sauvegardé dans leur langue le sens « abandonner le nid en parlant des oiseaux » qui témoigne d’une sagesse ancestrale.

Il m’a fait penser à l’époque où mes enfants étaient ados. « L’adolescence est une période d’éloignement et la colère ou l’ « ira », est un des éléments nécessaires pour provoquer cet écartement, cet éloignement. (d’après un des nombreux sites consacrés à la psychologie de l’adolescence, p.ex. celui-ci).

Sur le point d’asirar

Vièt’d’ase, vié d’ase « sexe de l’homme ; nigaud », littéralement « sexe de l’âne »

C’est Rabelais (encore lui) qui a introduit l’expression en français : viet d’aze « terme d’injure obscène » ; il a dû l’apprendre à Montpellier. La forme ase du latin asinus prouve qu’il s’agit du languedocien (ay est provençal). A Alès viedas veut/voulait dire « diable !, peste ! » Ounte sian? Pièi, s’estènt esperluca en plen, reprenguè: – Que siéu viedase! sounjave … naciounau? – Res se n’avisara, viedase! … d’un texte intitulé La terrour trouvé sur internet.

Le sens « aubergine » viedaze ou bietase (p.ex. à Pézenas), est limité à l’occitan, du dauphinois jusqu’au béarnais.

Etymologie : vié'(t) vient du latin vectis « manivelle d’un pressoir, pilon, barre ». Le sens « sexe de l’homme » n’est pas attesté pour le latin mais il a dû exister, parce qu’on le retrouve dans d’autres régions comme en Frioul , région de Trieste en Italie.

En fouinant dans la vénérable Revue des Langues Romanes, de 1879, que tout le monde peut consulter grâce au site Gallica de la Bibliothèque Nationale, j’ai trouvé la note suivante, attendrissante par la façon pudique dont l’auteur s’exprime à propos du juron vié d’ase:

Dans le livre de J.P. Durand, p.72 sur l’Aveyron, se trouve une autre longue explication de l’expression locale Joan-viech qui égale le viéd’ase. Il connaît la variante viech d’auques déjà mentionné par l’abbé Moyne. Ce n’est pas viet qui est victime du tabou mais l’ase!

Pebre « poivre; variété d’olive, gattilier (arbrisseau); lactaire poivré (lactarius piperatus) ». Du latin piper « poivre ».

Pèbre d’âse ou pèbre d’aï « la sarriette ». Orthographe aï ou ay « âne », mais l’ail est autre chose.

Pour certains le pèbre d’ail est une variété de thym ou de serpolet. Une visiteuse vient me signaler que pour elle la sarriette a un goût entre le poivre et l’ail et il y aurait donc deux noms pebre d’ase et pèbre d’aï. En effet ces deux noms peuvent prêter à confusion, d’autant plus que très souvent les noms des plantes varient d’un endroit à l’autre. Mais ce n’est pas le cas pour pèbre d’âse et pèbre d’aï « la sarriette ». Latin asinus a abouti à ase en provençal central et en languedocien, mais à aï en provençal de l’est, Alpes Maritimes et Var, où le -s- entre deux voyelles de ase est tombé. A Arles et Avignon les deux formes sont en concurrence, et la forme ase y est considérée comme « populaire ».

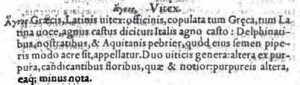

D’autres plantes, généralement avec un goût piquant s’appellent également pèbre comme le « gattilier » (Vitex agnus castus), appelé communément Agneau chaste, Poivre de moine, Faux poivre, Gattilier, anglais Chasteberry.

Explication: en surfant j’ai trouvé les remarques suivantes: le pèbre est une « Graine comestible à la saveur de poivre, à consommer avec modération : on l’appelle poivre de moine car il était utilisé dans les couvents pour amortir le désir de la chair. » De nos jours d’autres effets sont mis en avant: le vitex agnus castus est une plante asiatique qui permet de mieux vivre les variations physiologiques dans les périodes de pré-ménopause. Il agit sur les sensations de chaleur.

Solerius1 parle de deux sortes de pebriers :

C’est la 3e fois que je tombe sur cette plante! Voir vedigana et bedigas.

Pebrada « sarriette (Velay); thym (Hte Loire, Thesoc).

A ne pas confondre avec le poivre d’âne ou pèbre d’aï qui est un fromage français à pâte molle. Son appellation provient de son enrobage de plusieurs herbes sèches, dont une, la sarriette, porte le nom provençal de pèbre d’aï (Wikipedia).

Pébron « piment, poivron » (Camargue) vient du provençal pebroun. Pebron a pris un sens péjoratif : « Amateur, jusqu’à l’excès, des boissons alcoolisées ! » Comme français poivrot, parce que les boissons alcoolisés contenaient pas mal de poivre.

Charlelie Couture m’a demandé l’origine de l’expression « qui date de l‘an pèbre » . Dans le blog de Pappataci vous trouverez l’explication suivante:

L’origine de cette expression est vraisemblablement liée à une terrible épidémie, la « pébrine »qui, en 1848, causa des ravages sans précédent dans les élevages de vers à soie du Midi de la France, et plus particulièrement dans les Cévennes et la Provence. Le nom français de » pébrine » est tiré du provençal » pèbre « , car la maladie se caractérisait par de petits points noirs, comparables au poivre moulu.

Philippe Blanchet propose dans l’ouvrage Zou boulegan : expressions familières de Marseille et de Provence une autre explication: l’an pèbre désigne l’an pépin, c’était à l’an pèbre = c’était il y a très longtemps » mais nous n’avons pas pu vérifier cette information.

______________________

Ase « gros boyau » et l’expression farci l’ase « manger goulument » voir ase.

Corre l’ase « charivari » voir ase, ay