Bedigas

Bedigas « esprit épais, niais, bon enfant; mouton d’un an » aussi bedigo, bedet, bedig. Le sens « mouton » est attesté en wallon et en occitan. D’après le premier volume du FEW, p.312 l’étymon pourrait être une onomatopée *bed-, (pronncé bèèèèèd) mais il ajoute que peut-être il faut partir du verber béer < badare, ou de belare. Les nouvelles versions de ces deux verbes n’ont pas inséré bedé, bedigas dans ces articles, pour des raisons d’ordre phonétique.

Dans le Thesoc vous trouverez encore 12 attestations de bedigo, beligo « brebis » dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et l’Hérault. Mon témoin pour Nîmes me dit que bédigas « niais » y est très courant. Voir aussi l’article Buòus, bedigas e aventuras ! dans le site du FFCC. A Montélimar : Bédigas, (asse) n.m « bête, niais »; Bédigue n.f « vieille brebis ». (Source). D’après le Thesoc bedó (Gordes, 84) et bedan (Puy-de-Dôme) désignent le « bélier », qui sont probablement de la même famille que bedá « bêler, crier des chèvres et moutons » attesté à Laguiole (FEW Incognita, XXII/1, 283b) .

Dans le volume XX/1, 286a du FEW je retrouve une variante biliga « brebis »(Clermont) et beligo (Millau) et un renvoi vers le formes beligua, beliga(t) « niais » dans la région de Die, Romans, confirmé par Schook qui donne en plus beligassas « grand idiot ». Je crois que le sens de base est « brebis, mouton ou agneau », d’autant plus que du point de vue sémantique l’évolution « mouton, brebis » > « niais, imbécile » ne pose aucun problème, l’inverse doit être rare.

Dans l’Aveyron beligas s.m. ou beligasso s.f. est le nom de la « clématite ». Ce beligas avec bedigano « sarment de lambrusque dont on fait des cannes » (Alès) et ancien occitan vedigana « bâton de vigne, tige de lambrusque (Arles 1428) est rangé comme dérivé dans l’article vitex, -icis qui a donné veze, vedze « osier » en occitan, encore vivant dans quelques départements, voir Thesoc « osier » >vege.

Le seul lien éventuel que j’ai pu trouver entre les deux sens de bedigas, beligas 1. brebis et 2. clématite est le fait que le mot vitex ne désigne en latin pas quelconque osier mais spécialement le vitex agnus castus « le saule de l’agneau chaste » appelé aussi le « poivre des moines » ou « gattillier » en français. (Il est encore utilisé de nos jours dans la naturopathie, mais avant de vous en servir lisez cet article de l’INRA.) La plante est indigène autour de la Méditerrannée.

L’agnus castus était certainement largement utilisé au Moyen Age aussi bien dans les abbayes comme « poivre » pour les moines (les moines mâchaient les baies pour calmer les tentations de la chair) qu’à la campagne comme « osier » par les paysans. Le TLF cite une source selon laquelle les fruits du gattilier ont été pendant longtemps employés pour remplacer le poivre ; voir le mot pebre

J’ai le sentiment que, d’une façon ou d’une autre, le nom de l’ agnus castus bediga,beliga a été tranféré à l’ agnus l’animal > beliga.

Le TLF cite une explication étymologique du nom gattillier : ….et d’un dérivé de gato (chat*) à cause de l’aspect doux et velu des fleurs de cette plante (Corominas). Un agneau est aussi doux et velu !

agnus castus baies sculpture en clématite sauvage

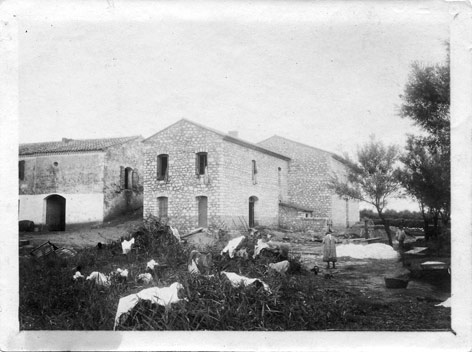

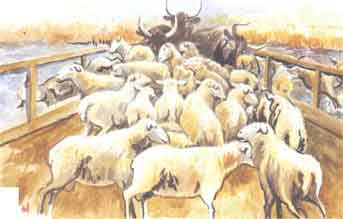

bedigas de Camargue

Dans la Grèce antique l’agnus castus était associé aux Thesmophories, une fête organisée en l’honneur de Déméter, la déesse de l’agriculture, de la fertilité et du mariage. Les femmes (qui restaient « chastes » pendant la fête), utilisaient des fleurs de l’agnus castus comme parure, et des branches, des tiges et des feuilles étaient éparpillés autour du temple de Déméter . À Rome, les vestales portaient des tiges de l’agnus castus comme symbole de chasteté. Selon la mythologie grecque, Héra, sœur et épouse de Zeus, considérée comme la protectrice du mariage, est née sous un agnus castus. Les traditions anciennes associant l’arbuste à la chasteté ont été adoptées dans le rituel chrétien. Des novices qui entraient dans un couvent marchaient sur un chemin jonché de fleurs de cet ‘arbre, un rituel qui existe jusqu’à aujourd’hui dans certaines régions d’Italie