Cade

Cade « genevrier, juniperus oxycedrus ». Dans l’Aveyron, l’Ardèche et la Haute Loire (et ailleurs?) on trouve aussi la forme cadre.

cade ou cadre et cadenelo

Le fruit s’appelle cadenelo > français cadenelle (empruntée depuis 1815). L’huile de cade était principalement produit dans le Midi et en Hongrie. C’est à Claret, en plein coeur du vignoble du Pic Saint-Loup que fonctionne encore la dernière usine fabricant l’huile de cade. Dans son site j’ai trouvé:

« Le cade: le genevrier de nos garrigues méditerranéennes.

L’huile: il s’agit d’un « goudron » extrait du bois de cette plante par pyrolisation. C’est un liquide sombre, à l’odeur âcre, riche en molécules aromatiques, et aux vertus connues depuis la nuit des temps (ou presque). Cette « huile » jadis utilisée par les bergers pour ses vertus cicatrisantes, trouve aujourd’hui ses débouchés au sein des laboratoires pharmaceutiques qui l’introduisent, en quantités infimes dans des shampooings, pommades, savons, etc.

Dans le département du Tarn-et-Garonne, une sorte d’ aigarden s’appelle la cadenelà le « genièvre » local. Je ne sais si ce boisson est produit de la même manière que le jenever néerlandais ou le gin anglais. Par conséquent la traduction est peut-être mauvaise.

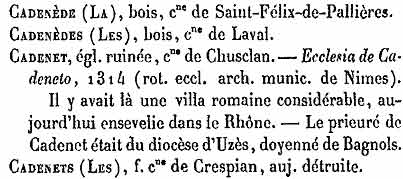

Etymologie: Il semble que le mot cade est autochtone dans l’est du domaine occitan où nous le trouvons aussi comme nom de lieu : Cadenet (Vaucluse), Cadenet-Perriers, lieu-dit à Sernhac (Gard), Cadenet lieux dits à Lussan, Le Cailar, Castries etc. (Cf. le site de l’IGN), dont l’origine Catanetum est bien attestée. Pour le Gard (M.E.Germer-Durand) il y a plusieurs toponymes:

Le mot catanus « cade » n’est attesté qu’une seule fois dans un glossaire du VIIe siècle et la première attestation en occitan date du XIIIe s. (Deudes de Prades, cf. le TLF). Il pourrait être d’origine celtique mais jusqu’ici on ne l’a retrouvé dans aucune langue celte, de sorte qu’une origine pré-celtique est probable.

L’espagnol cada et le catalan cadec ont été empruntés à l’occitan. Le mot cade a été introduit tel quel en français au début du XVIe siècle.