Capelan « prêtre, curé d’une paroisse ». Bien sûr l’étymologie est la même que celle du fr. chapelain, mais j’en parle quand-même parce que

Le sens du mot français, mais avec la forme occitane ou latine se retrouve en allemand Kaplan, italien cappellano, espagnol cappelan, catalan capellà (qui signifie aussi « salive » dans l’expression quan parla de pressa tira capellans (quand il parle à toute allure il envoie des postillons) , etc.

Le sens du mot français, mais avec la forme occitane ou latine se retrouve en allemand Kaplan, italien cappellano, espagnol cappelan, catalan capellà (qui signifie aussi « salive » dans l’expression quan parla de pressa tira capellans (quand il parle à toute allure il envoie des postillons) , etc.

capelan

Et maintenant il y a le « Mas des capelans » à Nîmes, transformé en salle de fête. Un visiteur m’informe que son vieux mas à Montfaucon a le même nom.

L’origine de capelan est latin cappella « petit manteau » un dérivé tardif du VIIe siècle de cappa « sorte de couvre-chef », mot également attesté tardivement. Capella désigne « le manteau de St Martin » qui, en 338, en avait donné la moitié à un pauvre.

et un vitrail moderne avec le même sujet :

et un vitrail moderne avec le même sujet :

Au VIIe siècle ce manteau ou ce qui en restait, est rentré dans les reliques du roi des Francs. La cappella était conservée dans un petit bâtiment à Tours près de l’église qui à l’époque s’appelait oratorium. Pendant un siècle capella signifie aussi bien ce manteau que ce bâtiment. Dans un texte on trouve in oratorio nostro, super capella domni Martine. (où capella signifie « manteau »).A partir du VIIIe siècle le mot cappella désigne « l’oratorium du roi ». D’autres cappellae sont construites entre autres à Dijon et à Aix-la-Chapelle par Charlemagne.

Entrée de la chapelle à Aix-la-Chapelle  (Maintenant une cathédrale)

(Maintenant une cathédrale)

A partir de la Gaule le mot capella « lieu de prière du roi » remplace oratorium dans les autres pays: italien cappella, allemand Kapelle, néerlandais kapel, anglais chapel etc.

Un prêtre était chargé de la conservation de ces reliques qui appartenaient au roi. A partir du VIIIe siècle le capellanus est « celui qui doit garder et entretenir les reliques » et comme il avait probablement du temps libre, le capellanus devait à partir du Xe siècle s’occuper aussi de la correspondance du roi » et enfin au XIIe siècle nous trouvons le sens actuel : « le prêtre chargé de dire la messe dans un chapelle », et dans le Languedoc « prêtre » > « curé ».

Il faudra la collaboration d’un historien de l’église catholique pour savoir pourquoi le capelan est devenu le « curé » dans le Midi de la France. En principe un capellan est un subalterne et le curé est « responsable de la paroisse ».

J’aurai besoin du même spécialiste pour expliquer pourquoi dans le Midi, et plus spécialement dans le ouest-Languedoc et en Gascogne, mais aussi dans le nord-ouest de la France, le curé est appelé recteur », en languedocien ritou du latin rector « celui qui gouverne, maître, chef, guide ». Dans l’église ce mot désignait un « supérieur ecclésiastique, un prelat; un directeur de certaines maisons religieuses ». Je crois savoir que dans le droit canonique, une recteur n’est pas à la tête d’un paroisse, mais qu’il gère une église qui fait partie d’une paroisse. D’après des Coutumes, le même sens se retrouve en Bretagne , TLF: 1575 en Bretagne « curé d’une paroisse »

Un prelat

En ancien occitan déjà retor signifie « curé », mais les attestations des parlers modernes proviennent surtout du Languedoc et de la Gascogne d’où viennent également les dérivés reitouret « petit recteur », retouras « gros ou vilain curé » et ritouraille « prêtraille ». (Mistral).Y a-t-il un lien avec les Alibigeois ou le protestantisme dans la région??

Capejado. Mistral donne le dérivé capejado « sorte de filet fixé sur des perches dans les étangs ». La capechade = « filet nasse » (Covès).

Il faudrait une meilleure image pour comprendre le lien sémantique. Si vous savez ce que c’est contactez-moi! Ma visite à Bouzigues (Hérault) l’a confirmé. Une des places du camping Lou Labech, nommée d’après les façons de pêcher s’appelle La Capechade. Il me faudra y retourner pour demander plus de renseignements.

Nouveau Une vidéo dans laquelle Robert Isoird, pêcheur aux petits métiers sur l’étang de Thau, parle des capéchades.

Capejar « dodeliner; avancer la tête avec précaution pour voir sans être vu » (Alibert).

Pendant l’été 2010 il y avait dans le Midi Libre une rubrique « Avé l’accent » tiré du livre de Raymond Covès, Sète à Dire, où il parle de ce verbe qui d’après lui est surtout utilisé dans ouest-languedocien, mais il ne donne que le sens « dodeliner, avant de s’endormir » qui d’ailleurs existe également en catalan : « Ella capeja mentre les seves pupil·les llancen espires al jove immòbil. » (Josep Noguerol) .

La deuxième signification et d’autres qui s’en rapprochent, sont pourtant assez répandues : à Clermont et Puisserguier capejá « montrer seulement la tête, émerger », à Béziers « montrer la tête de temps à autre », à St.André dans l’Aveyron « affirmer ou nier qch. en branlant la tête » jusque dans le Gers cabejá « secouer la tête » et le béarnais « »dresser la tête ».

Rouquierdonne aussi le sens « comprendre » que je n’ai retrouvé nulle part ailleurs.

J’ai failli oublié l’étymon, qui est bien sûr le latin caput « tête ».

Rasal s.m.« Epervier pour la pêche » (Alibert). Rasel « réseau, tissu de fil en réseau » (Aude). Etymologie: retiaculum « épervier pour la pêche » est attesté depuis le IVe siècle. On le retrouve en Sicile rizzagghiu, à Gênes resaggiu, à Venise et dans le Piemont. En Occitan il est limité à la côte languedocienne. L’abbé de Sauvages (1756) ajoute: razal ou capêirou (chaperon), filet de pêcheur fait en cône. Lorsque le pêcheur est prêt à jeter ce filet, il en met une partie sur l’épaule en guise de chaperon. A Agde est attesté la forme risseau par Duhamel de Monceau, en 1769, qui ressemble plus à celle de Gênes. Pour les amateurs de la pêche, j’ai joint à cet article sa description exhaustive de cette forme de pêche . Duhamel_du_Monceau_Traite_general_des_pesches_vol_1.pp. 26-30 Voir aussi la gravure ci-dessous.

capeirou .

capeirou .

Dans le Traité général des pesches et histoire des poissons qu’elles fournissent, tant pour la substance des hommes que pour plusieurs autres usages qui ont apport aux arts et au commerce. Paris 1769-1782. 4 volumes1 de Henri Louis Duhamel du Monceau, de 1770 environ, j’ai trouvé la gravure très détaillée que voici:

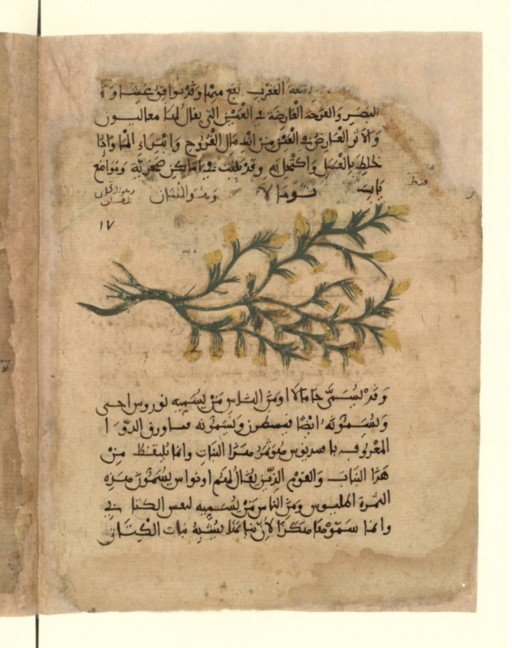

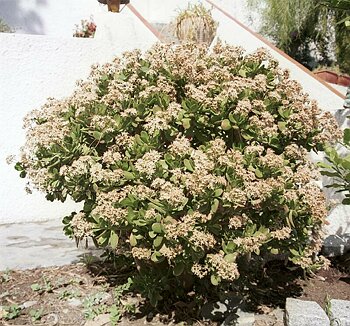

Trantanel est « la bourdaine » et « le garou à feuille étroite » d’après l’abbé de Sauvages dans la première édition de son dictionnaire, voir mon article canto-perdris; trentanèl , trentanèla « sainbois, garou ». (Alibert). Dans la deuxième édition (S2), l’abbé donne comme sens de trantanel « bourdaine » et supprime « le garou », et sous canto-perdris il donne seulement « garou » comme sens avec trintanelo comme synonyme. Je pense que c’est son frère, François, le fameux botaniste, physicien et médecin qui a attiré son attention sur la différence de ces deux plantes.

D’après le volume XXI « Mots d’origine inconnue » p. 112b du FEW, tantanel « daphne » est un mot typiquement languedocien, attesté au Moyen Age. Les formes avec -r-: trintanèl (Gard), trentanèl (Montpellier 1686), trantanel (Castres) avec le sens « daphne gnidium » sont plus récentes.

L’abbé de Sauvages n’est pas le seul à confondre bourdaine et garou. Dans le Gard et à Montpellier le mot désigne aussi la « bourdaine » et il y a une autre attestation à Forcalquier trantanéou « bourdaine ». Les deux essences se ressemblent mais le garou ou sainbois pousse surtout dans des endroits secs et arides et la bourdaine dans des régions humides.

Littré a trouvé le mot trantanel dans l’Instruction générale pour la teinture de 1671 et il le définit comme « Nom languedocien de la passerina tinctoria, thymélées; cette plante fournit une couleur jaune. Nous avons la malherbe et le trantanel, qui sont deux plantes d’une odeur forte dans leur emploi, qui croissent dans le Languedoc et dans la Provence.

Etymologie.

En languedocien est attesté le verbe trantá, trantaliá, trantaleissá « vaciller, trembler »(S2) , ere en tranto « j’étais en balance si je ferais telle chose » (S2); trantir dans l’Alibert avec de nombreux dérivés: trantalhar « chanceler », trantol « échelle suspendue sur laquelle on conserve le pain…. », trantel « jeu de bascule »(Cévennes) etc.etc. Le mot est aussi vivant dans la haute Provence en français régional: Trantailler : « trembler, perdre l’équilibre.

A une re-lecture plus attentive de l’article trant- (onomatopée) « balancer, vaciller » dans le FEW , je trouve, un peu caché il faut le dire:

Marseille tartonraire « passerina tartonraira » (1570) d’ou le nom scientifique.

Lors de la rédaction de l’article trant- du FEW un paquet de fiches avec trantanel a dû s’égarer et par la suite le lien avec la racine trant- a été oublié, de sorte que toute la famille trantanel « daphne gnidium » ou « bourdaine » a été réunie dans les « incognita1« .

Le lien sémantique entre « balancer, vaciller, trembler » et les deux plantes « bourdaine » et « garou » n’est pas évident. Bien sûr il y a le tremol, « tremble » mais c’est un grand arbre dont les feuilles tremblent au vent et que tout le monde connaît. C’est en surfant sur le net à la recherche d’une description de la bourdaine que j’ai lu dans plusieurs endroits que les chevreuils raffolent de la bourdaine, qui pour eux est une drogue.

Dans Wikipedia : « son fruit, très prisé des chevreuils notamment, contient un alcaloïde aux effets psychotropes. Les chevreuils qui en consomment en fin de printemps errent sans conscience des dangers, particulièrement sur les autoroutes. » Autrement dit les chevreuils sont comme des ivrognes, ils vacillent. Peut-être qu’il y a eu un transfert de nom de l’effet vers la cause « la bourdaine ». Balandino dérivé de ballare « danser » « grande cigüe qui donne lieu à des convulsions » est un cas analogue.

bourdaine

Marseillais tartonraire « passerina tartonraira », mais ailleurs aussi « garou; euphorbe épineux » et le groupe de mots trandoulá « balancer, trembler » trandol « balançoire », drandaïá « chanceler » (Alès) appartiendraient à la même famille de mots d’origine onomatopéique trant-. Le médecin-botaniste allemand Heinrich Adolph Schrader (1767-1836) a certainement visité la Provence, parce que c’est lui qui est à l’origine du nom scientifique. Voir l’article tartonraira

tartonraire « passerina tartonraira.Schrad. »

Trantala(r), trantailhar « chanceler, vaciller, secouer » est très bien attesté dans tous les parlers occitans.

____________________________

Canto-perdris ou trantanel

..

..  ..

..

Bourdaine ………………………………………..…garou…………………………..

Le garou s’appelle aussi bois-gentil, sain-bois et officiellement daphne gnidium et il est très toxique. Dans l’Encyclopédie de Diderot vous trouverez :

« Ce purgatif est si violent, qu’on a fait sagement de le bannir de l’usage de la Medecine, du – moins pour l’intérieur. Ce seroit un fort mauvais raisonnement, & dont on se trouveroit tres – mal; de se rassûrer contre le danger que nous annonçons ici, parce qu’on sauroit que les perdrix & quantité d’autres oiseaux sont très friands de ce fruit, & qu’ils n’en sont point incommodés: l’analogie des animaux ne prouve rien sur le fait des poisons. »

Je crois que l’abbé de Sauvages confond le garou une plante des garrigues méditerranéennes et des sables atlantiques avect la bourdaine (Frangula alnus), qui est un arbuste que l’on retrouve communément en Europe, pouvant atteindre la taille de 5 à 6 mètres de haut, et qui pousse dans les bois humides, les taillis, au bord de l’eau ou à la périphérie des marécages. La bourdaine est égelement laxatif et encore utilisée en phytoyhérapie. Dans la deuxième édition il a en effet corrigé l’erreur.

L’étymologie de cantoperdis ou canto-perdrix, ou francisé chante-perdrix est très simple, composé de latin cantare + perdicem accusatif de perdix. La forme avec un seul -r- est donc plus près de l’origine. Le mot que nous trouvons principalement dans la toponymie est typique pour le domaine occitan, mais on le retrouve en Espagne et en Italie. Mistral, suivant Diderot, écrit que les perdrix aiment manger les baies du garou. Si cela est vrai, le toponyme s’expliquerait par la présence des perdrix dans ce genre de terrain. Dans le Gard il est attesté depuis 1553 et dans les Bouches du Rhône depuis 1046.

Dans le site de l’IGN vous trouverez une centaine de lieux-dits canteperdrix (dont un à Manduel) et vous verrez que que le mot n’a pas toujours été compris et qu’il a subi diverses transformations, comme par exemple « champ de perdrix ». Dans le même site vous pouvez voir que les toponymes composés de cantare + un nom d’oiseau comme merle, alouette (cantalauda) corbeau (cantecorps) sont très fréquents.

Une des sept collines de Nîmes s’appelle le Cantoduc nom expliqué par Mistral comme cantare + duc , le duc étant le nom d’un hibou en occitan. Mais ce nom n’est attesté que depuis 1861. Avant 1861 cette colline a été successivement désignée sous les noms de Podium Combretum, cartulaire de St Sauveur de la Font, Mons de Cumberto, en 1160, Puech Combret, compoix de 1761. Puech Canteduc, en 1861, suivant A. Pellet. Dans le site de Georges Mathon vous trouverez toute l’histoire de ces collines.

Une autre explication se trouve dans un article de P.Skok publié dans Zeitschrift 32(1908) 434-444. Dans les département des Hautes Alpes il y a une forêt qui s’appelle Cantoduc et il suppose qu’il s’agit non pas du duc le hibou mais d’une transformation par étymologie populaire. Dans un document de 1428 la même forêt s’appelle Campum Ugonem et plus tard Champ dugon. Il pense qu’il s’agit d’un Campo qui appartenait à un certain (H)ugon qui au nominatif s’appelait (H)uc. Donc Campod’Uc > Cantoduc. D’autres Canteduc se trouvent à Marseille, en Auvergne et dans la Haute-Loire. Pour d’autres localisations, e.a. à Cheval Blanc (84) consultez le site IGN.

Il semble que près de Nîmes il y avait un lieu-dit Cantocougou du latin cuculus « coucou » (Mistral) mais je ne l’ai pas retrouvé. Peut-être Cantacoucou?

D’après l’IGN il y a un Cantecocu à Saint-Felix-de-Villadeix en Dordogne et même un Cantecocus à Saint-Sardos (82). La francisation des toponymes peut mener loin. . Le cri typique du coucou gris est un « ku-koo » qui porte loin, avec des variantes telles que « kuk-kuk-kuk-oo », ou parfois, juste un « kuk ». Vous voyez que l’étymologie populaire peut aboutir à des résultats inattendus.

chant du coucou Jugez vous-même!

chant du coucou Jugez vous-même!

Le mot occitan trantanel ou trentanel avec le sens « garou » a été prêté au français. Pour ‘étymologie voir trantanel.