Cers

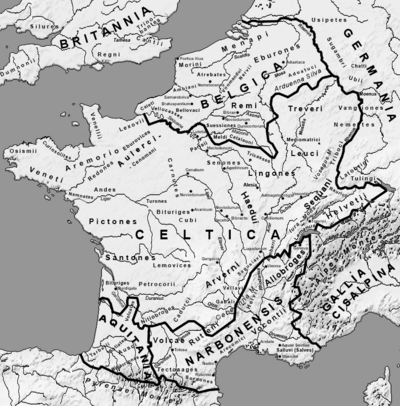

Cers « vent du NO ». Gellius, un historien romain du 1er siècle avant JC a écrit que le mot circius « vent de l’ouest » est typique pour la Gallia Narbonensis.

On le retrouve en ancien occitan cers « vent du nord-ouest » dans des textes provenant de Nîmes, de l’Ariège et de Toulouse, chez Rabelais (cyerce) et dans les parlers modernes du Languedoc. Il semble probable que le mot a été apporté directement par la colons grecs, le mot latin circius, cercius étant un emprunt au grec kirkios. D’après les sites internet consultés le cers est surtout connu dans le Bas-Languedoc (Hérault, Aude) . Il n’y a aucune raison de supposer une origine celtique.

Un lecteur me signale que le mot cers existe aussi en catalan:

» Le cers devient la tramuntane à partir de Salces et jusqu’au sud de Barcelone, puis vers Tarragone, il redevient le cers. » Il semble que mestral est aussi le « vent du nord-ouest.

Du point de vue phonétique les formes catalanes cers, ces, comme celles du Languedoc reposent plutôt directement sur la forme grecque kirkios, tandis que la forme espagnole cierzo vient d’un latin cercius (avec un -e- bref) attesté chez Caton.

Un visiteur originaire de la région m’a fait parvenir la réflexion suivante:

Concernant les vents, pourquoi les Languedociens n’utilisent pas le nom « Cers » quand ils parlent français ? Ils disent « vent du nord », ce qui est faux car le « Cers » vient du nord-ouest. En écoutant la météo sur la Télé barcelonaise, j’ai remarqué qu’ils parlent de la Tramontane de Perpignan à Barcelone mais ensuite, au sud, vers Tarragone, ils reparlent du Cers.

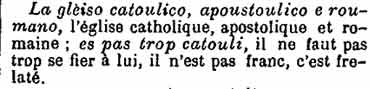

Cers vient d’un dieu des vents romains appelé Cersus auquel l’empereur Auguste éleva un autel à Narbonne après un séjour dans cette ville.On se doute qu’il a dû y subir une météo mouvementée…

Si vous voulez en savoir plus, il vous faudra aller à Barcelone et consulter dans une bibliothèque les articles suivants:

-

Sobre els noms locals del vent, es pot consultar el Vocabulari de pesca d’E. Roig i J. Amades (Butlletí de Dialectologia Catalana, gener-desembre 1926)

-

Els noms dels vents en català de Mn. A. Griera (en el mateix Butlletí, juliol-desembre 1914).

Si le nom est encore connu chez vous dans un autre département s’il vous plaît écrivez-moi !

Lucien Aries écrit dans son site:

« Les vents sont si fortement présents dans la vie quotidienne des habitants qu’ils sont utilisés pour indiquer les directions dans les compoix du Lauragais; on y trouve « Dauta » à l’Est, « Cers » à l’ouest et Daquilon au Nord (Midy indiquant le sud). »

Une rosace du Lauraguais

Un visiteur de Fleury dans l’Aude m’écrit :

NON, NON, NON, NON, IL N’EST PAS MORT CAR IL SOUFFLE ENCORE (bis)

Plutôt que d’alimenter en commentaires les articles concernés (accessibles d’un clic sur les liens ci-joints), un extrait de la REVUE FOLKLORE 1972.

https://www.facebook.com/fleuryaudelanguedoc/posts/ 692089987470599:0

https://www.facebook.com/fleuryaudelanguedoc/posts/ 696016180411313:0

Sous la plume de P. Andrieu-Barthe, à propos des vents de l’Aude en aval de Carcassonne, nous pouvons lire :

* «…un vaste couloir où les vents acquièrent la vitesse de courants d’air…» définissant, vers le Lauragais, la plaine minervoise qui se resserre entre la Montagne Noire et les Corbières.

** «…/… Le rival du Marin est le Cers…/… que les Romains, par crainte, déifièrent…/… Dans la plaine Minervoise toute habitation comporte une orientation, une muraille ou une haie de cyprès pour se défendre du côté du Cers et non du Marin… ».

*** «…/… Après la Toussaint s’installe habituellement une période de marin froid. Le Cers glacé règne ensuite en hiver et surtout au printemps où il effeuille impitoyablement les pétales des précoces amandiers, mais durant l’été, il tempère agréablement la chaleur, caressant et léger…».

**** «…/… La Tramontane reste localisée en Roussillon. Il faut arriver à Montpellier pour entendre parler du Mistral… »

***** «…/… Détestés des étrangers venant de pays plus calmes et qu’ils tourmentent, ils sont familiers aux autochtones qui, en fulminant sans cesse contre eux, ne peuvent s’en passer. S’ils viennent à se calmer, on entend dire : On ne respire pas, il n’y a pas d’air ou, dans le cas contraire : l fait bon, il fait de l’air.