Posté par

Robert Geuljans le 4 Août 2011 dans

p |

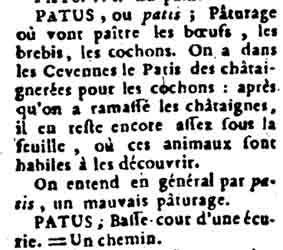

0 commentsPastel « guède isatis tinctoria; pastel ». Etymologie d’un mot languedocien devenu international, p.ex. anglais pastel. Un dérivé du latin pasta « pâte de farine « . C’est le TLF en faisant deux articles pastel qui m’a mis la puce à l’oreille : 1) guède ou isatis tinctoria et 2) poudre de couleur agglomérée en pâte servant à préparer des crayons de couleur. Dans le paragraphe étymologie, le TLF suit von Wartburg pastellus « guède » et suppose une origine languedocienne, parce que cette plante était surtout cultivée dans le Haut Languedoc, en particulier le Lauragais. Dans : Hofmann, Johann Jacob (1635-1706): Lexicon Universale, on trouve:

et

et

Les premières attestations viennent en effet de cette région. Je cite un des nombreux sites consacrés à son histoire qui nous fournit en même temps l’étymologie (incertaine) du mot cocagne:

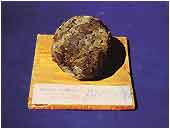

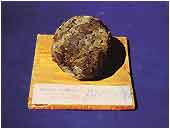

« Le pastel a donné au Lauragais du 15ème au 16ème siècle une richesse jamais retrouvée, un siècle d’or (de 1462 à 1562) qui a vu le pays se couvrir de châteaux, d’églises et de pigeonniers. Les coques également appelées cocaignes ou cocagnes, sont des boules séchées et dures de feuilles de pastel écrasées. C’est la plante mythique du pays de Laurac, on l’appelle » l’herbe du Lauragais », c’est dire combien la région et la plante sont étroitement liées. Plusieurs pays cultivaient pourtant le pastel mais comme le disait Olivier de Serres : « le pastel ne vient bien qu’en Lauragais ».

A l’époque le pastel valait de l’or! Dans un document notarial de 1405 sur la création d’une société de commerce du pastel entre un épicier et un boucher de Toulouse, j’ai trouvé:

Johannis posuit et misit in dicta societate xxxv sarsinatas pastelli aggravati

et boni et sufficientis sub precio quinque scutorum auri pro sarsinata….

reste à savoir ce que vaut scutum auri et combien pèse une sarsinata pastelli… D’après mon dictionnaire latin un scutum est un « bouclier » devenu plus tard notre écu, qui en France pesait environ 4 grammes d’or, et une sarcina « un paquet », ce qui nous n’ avance guère. Dans un vocabulaire est mentionné qu’un sarcinata = « un quart d’un muid ». Le muid semble être une mesure de liquide à Toulouse de 12 fois 288 litres mais aussi de blé ….? .

Un visiteur a eu la gentillesse de poursuivre la recherche sur la valeur de la sarsinata, et il a trouvé un article de Michel Bochaca, Bordeaux plaque tournante des exportations de pastel languedocien vers l’Angleterre et la Flandre : le rôle des Castillans dans la mise en place de circuits économiques nouveaux à la fin du XVe siècle. Divers exemples dans cet article établissent que 1 sarcinée = 125 kg; par exemple en page 3:

À Toulouse, où il se rend en personne, Diego de Castro figure parmi les principaux clients de Jean Boisson et de son gendre, Étienne Ulmier. Associé à un autre marchand de Burgos, Gratien de Mazuelo (García de Masoello), il achète de grosses quantités de pastel en 1499 et en 1500 (1080 sarcinées, soit 135 tonnes). Et plus bas dans la même page la balle en cale est de 90 kg: Le pastel réapparaît dans les sources une fois embarqué sur des navires prêts à prendre la mer … pour un total de 205 balles, soit près de 18,5 tonnes en comptant la balle à 90 kg. Pour lire tous les indications trouvées par ce visiteur sur la valeur des sarcinata, attesté au IVe siècle chez le medecin Plinus Valerianus.

.

un champ de guède ..Isatis tinctoria . ….cocagne…..

……………………………..…………………………………………….le guède

Si l’histoire des couleurs vous intéresse, vous pouvez approfondir le sujet avec le livre de Michel_Pastoureau, Bleu. Histoire d’une couleur, Le Seuil, 2002. version poche (ISBN 2020869918), version grand format (ISBN 2020204754). (Wikipedia)

Voir aussi l’article Le pastel, une plante qui retrouve ses couleurs dans Telebotanica.

Nouvel article dans Télébotanica, dont je copie la partie concernant le mât de cocagne :

Voilà pour l’histoire. Mais comment obtenait on le « pastel » ?

Les feuilles étaient récoltées en plusieurs fois, à maturité optimale, de juin à octobre, séchées puis broyées à la meule jusqu’à obtenir une pâte. Femmes et enfants faisaient alors des « conques », sortes de boule d’environ 5 cm de diamètre. Celles-ci étaient stockées dans des locaux ad hoc, pour ceux qui en avaient. Les petits paysans, eux, les montaient dans des paniers en haut d’un mât qu’ils enduisaient de graisse pour rendre difficile qu’on ne leur vole . Eh, oui, l’expression mât de cocagne était née*.

Un an après ce stockage, les conques étaient à leur tour broyées pour obtenir « l’agranat » sorte de granulat noir-fonçé. Mélangé dans des cuves à de l’eau, des hommes dits « les pisseurs » à qui on apportait force boisson et alcool, y urinaient, histoire d’alcaliniser le milieu… C’est ainsi que, après macération odorante et oxydation durant plus d’un an, la célèbre teinte était obtenue.

Sous Napoléon, un natif de Lectoure qui y débuta apprenti-teinturier, le maréchal Lannes convainc l’empereur à faire teindre certains uniformes de la grande armée. Gageons qu’alors, l’ammoniaque s’était substituée à l’urine.

Aujourd’hui, la teinturerie de Lectoure produit du pastel et différents cosmétiques fabriqués à partir de l’huile issue des graines.

.P