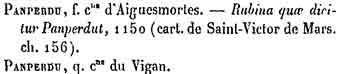

Panperdu

Panperdu. Toponyme du Gard.

D’après Mistral, il y a des Panperdus aux Saintes-Maries, à Chateaurenard, à Gaumont (Vaucluse), à Béziers, etc.

Panperdu signifie « mauvais pays »: D’ounte siás? – De Pan-Perdu. « D’où êtes-vous? D’un mauvais pays. » Je ne suis pas sûr du sens du mot Rubina. Il faudrait vérifier s’il s’agit d’une bonne lecture du Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, mais il s’agit probablement de Roubine, toponyme fréquent dans le Midi qui désigne une « ravine; longue coulée d’éboulis creusée dans les terrains friables et déboisés; canal de faible largeur » (Pegorier). J’ai pu trouver le deuxième vol. de l’édition du Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor par B.Guérard; dans l’index l’auteur renvoie de Rubina > Robina. Mais le premier volume avec la charte 156 n’est pas disponible sur le web.

Dans le Compoix de Sommières on trouve également un Panperdu. L’auteur ajoute qu’il y a d’autres graphies : Pan viel, panviel, pant vieil. Surtout le graphie pant est intéressante, parceque elle montre que le scribe ne confondait pas pain et pan. La graphie avec -t final se trouve aussi en ancien français. Voir le Godefroy.

L’étymologie doit être pannus « morceau, partie ». Voir pana(r).

Coulée d’éboulis