Jhacoumetto « simple, niaise » Voir Jacouti

Joc « perchoir des poules ». L’abbé de Sauvages l’appelle jhoucadou ou ajhoucadou (S1). Le mot n’apparaît en occitan que depuis le 18e siècle. D’après le FEW l’étymologie est l’ancien nord francique j ŭ k qu’il traduit par « perchoir ». Comme le mot juk existe aussi en néerlandais, mais avec le sens « joug », j’ai vérifié avec le dictionnaire de Grimm, qui donne de nombreuses attestations de Joch « joug »mais pas de « perchoir ». Il y a un seul sens qui s’en rapproche « bout de bois fixé horizontalement sur deux bois verticaux. » (Grimm). L’évolution sémantique de j ŭ k « joug » > « perchoir de poules » se retrouve dans le nord de l’Italie et en catalan. Comme joc « perchoir » n’est pas attesté en ancien occitan, on suppose que le catalan l’a hérité du gotique et le piemontais du longobard.

Je n’ai pas la possibilité de consulter toute la littérature sur cette histoire, mais je ne suis pas convaincu par l’étymologie joc < j ŭ k « joug ». La répartition géographique, l’absence du sens « perchoir » dans les langues germaniques, le riche développement sémantique et des dérivés ou composés dans les parlers galloromans posent problème.

Thesoc « perchoir » joc, jocador, joca°° (en transcription phonétique c’est plutôt un -ü-), joquièr; juchoir (fr), ajocador. et « se percher »

Jolh « ivraie » et jolverd « persil ». Latin lōlĭum désignait « l’ivraie ». Nous le retrouvons dans beaucoup de dialectes romans, comme le piemontais lœy, toscan loglio, aragonais luello, franc-comtois leul et franco-provençal louei toujours avec le sens « ivraie ». : Déjà pendant l’époque classique lōlĭum est devenu jōlĭum par un jeu de dissimilation et assimilitaion. Jōlĭum a abouti à jolh, juelh, jel dans l’est du domaine occitan, en provençal et en languedocien, toujours avec le sens « ivraie » (cf. Thesoc pour l’état actuel).

Le dérivé enjouya, enjuela signifie « enivrer, assoupir ».

Jolverd. En occitan, à l’exception du limousin, de l’auvergnat et du gascon, le composé de jōlĭum + viride littéralement « ivraie verte » sert à désigner le « persil ». Le catalan jolivert également. Les premières attestations (Nîmes, Arles, Sisteron) datent du 14e siècle. En français régional de Gignac tchaubert. (Lhubac). Le Thesoc fournit une seule attestation dans les Alpes Maritimes. Une explication de cette dénomination n’a pas encore été trouvée. Si vous avez une idée, contactez-moi svp.

Il y a une suggestion dans le Diccionari etimològic qui pense à une confusion avec un représentant de jilium déformation de lilium attestée en occitan de la Lozère jusqu’aux Alpes. Il existe aussi une « fausse ivraie » (Catapodium loliaceum) et un « faux persil » (Aethusia cynapium L.), qui contient des faibles quantités d’alcaloïdes = toxique. Pourrait-il y avoir une confusion entre la fausse ivraie (un bon fourrage) le faux persil (toxique) et le persil frisé. ???

Panoccitan : jòlh, jolheta ; jolverd, : ~ salvatge jolverdar, jolverdassa, jolverdat, jolverdada, jolverdina.

![]() Allemand lolch « ivraie; nielle des blés », basque loilo; catalan jull,julivert, espagnol joyo, portugais joio. Moyen néerlandais lolic, néerlandais dolik

Allemand lolch « ivraie; nielle des blés », basque loilo; catalan jull,julivert, espagnol joyo, portugais joio. Moyen néerlandais lolic, néerlandais dolik

Ivraie Persil Persil frisé Cigue, faux persil

Jostar, Justar, « jouter; se cosser en parlant des béliers » a la même étymologie que français jouter : « Du latin vulgaire *juxtare (avec un -u- court) proprement « être attenant, toucher à » (v. jouxter), dérivé de juxta, voir jouxte. » (TLF). Joustaire « jouteur » est dérivé de joustar.

La graphie avec un -u- de Mistral, suivi d’Alibert et par le Panoccitan est probablement influencée par une fausse étymologie, à savoir latin justus « juste ». Le -u- court de juxta était devenu -o- (-o- fermé) à l’époque du latin vulgaire.

Ancien occitan jostar signifie d’abord « rassembler, réunir », mais il est vite remplacé par ajostar. Dans le terminologie de la chevalerie féodale, jostar est un terme technique et a pris le sens « combattre à cheval, d’homme à homme, avec des lances » à partir du XIe siècle.. Le mot n’est pas très vivant en occitan exception faite pour Sète.

Chevaliers-Jostaires Deux apprentis-jostaires

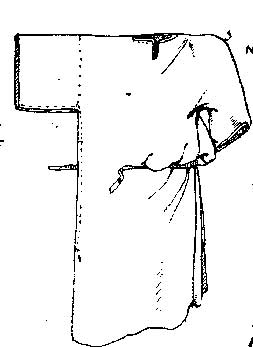

Jupa s.f. « jupe; cotte; souquenille; sarrau ou blouse de travail ample à manches longues, portée par-dessus les vêtements. » (Alibert). L’abbé de Sauvages écrit jhipo ou jhipou avec en plus le sens « estomac » et il cite Goudouli « …për më fair’ un jhipou de fusto » (pour me faire un estomac de fût). L’étymologie est un mot d’origine arabe ![]() « veste de dessous ».Voir à ce propos le TLF

« veste de dessous ».Voir à ce propos le TLF

D’après les données du Thesoc la forme avec un -i- attesté en occitan depuis le XVe siècle, a complètement disparue sous l’influence du français. Cela s’explique par le fait que les données reposent sur la demande des enquêteurs : « jupe » sous-entendu « vêtement féminin ». Je n’y ai pas trouvé des représentants du mot arabe avec un autre sens. Dans les dictionnaires par contre, la forme avec –i- est fréquente pour les mots qui désignent des « pourpoints, des veste, des gilets ou d’autres vêtements masculins » et la forme avec –u- pour les mots qui désignent des vêtements féminins. L’influence de Paris est évidente.

.

.

jupa de paysan13e s. jupe 16e s. corps et bas de jupe 17e s.

Il ressort des attestations très anciennes (Xe-XIe siècle) que le mot arabe a été introduit probablement avec le vêtement via la Sicile en Italie et de là en France, dans les deux formes, avec –u- et avec –i-. Dans la péninsule ibérique nous ne trouvons que la forme avec –u- : aljuba qui a été empruntée directement à l’arabe.

Jusqu’au XVIe siècle la jupe est surtout un vêtement d’homme, un genre de blouse qui est portée sur la chemise et qui est recouverte d’un autre vêtement. La longueur varie de la mi-cuisse jusqu’aux genoux, ou même jusqu’aux chevilles. Il y a des images dans Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la Renaissance. 6 vol. 1858-1875.

La première attestation de jupe « vêtement féminin dont le haut est ajusté à la ceinture, et qui descend plus ou moins bas selon la mode » ne date que de 1603.(TLF). En 1623 une nouvelle mode a prescrit aux femmes une « jupe » qui était ouverte sur le devant. Le vêtement porté en dessous était rallongé et embelli. Le haut de ce vêtement s’appelait corps de jupe et le bas bas de jupe , plus tard abrégés en corps et jupe. Le TLF s.v. corps note : « La robe se compose de la jupe et du buste ou corps de la jupe : ensuite toutes les femmes ayant la prétention d’être minces, le corps de la jupe est devenu par courtoisie un petit corps ou corset et il deviendra sans doute un corselet. GOURMONT, Esthétique de la lang. fr., 1899, p. 207.

Le jupon suit la même évolution que la jupe qui est descendue physiquement de l’épaule vers la taille, mais est montée socialement des « petites gens » à la cour de Versailles. Le cotillon par contre a perdu la bataille : « on le dit particulièrement de celle [la cotte] des enfans, des païsannes, ou des petites gens » Trévoux 1704 d’après TLF. `

Salicorne ou kali « nom qu’on donne en général au meilleur soude du Languedoc . »

Attesté dans le dictionnaire de Trévoux de1721 et repris par Mistral. Une forme du moyen français salicor.

Etymologie inconnue. FEW XXI, 154 soude.

Voir les plantes salicorne dans Wikipediabing.com/images/search

Kali « soude » vient du mot arabe quali « soda » s.m. produite de l’incineration de la plante appelée soude (saouda) et de quelques autres plantes en français depuis 1509. Le mot vient de l’arabe par le latin médiéval dans toutes les langues romanes. Pour la plante on a dès le début utilisé le mot sans l’article arabe al..

Lisez FEW XIX, 82

Il s’agit d’une plante qui pousse aux bords de la Méditerranée.

Ne manquez pas l’occasion de la goûter!

Labech s.m. « vent du sud-ouest » (Alibert) est un mot méditerranéen d’origine arabe labag « vent du sud » (en marocain lebach, en syrien labach), emprunté au grec lips « vent du sud » c’est-à-dire « vent de Libye », devenu libs en latin. La première attestation occitane date du 13e siècle, dans un texte provenant de Béziers. Nous ne le trouvons qu’autour de la Méditerranée: provençal labesc, labet, labe. Labechada « coup de vent du sud-est » (Panoccitan) est un dérivé existant ou une création en –ata .

Un visiteur me signale: Le labech, à Pézénas est appelé « lo vent de las damas« , parce que c’est un vent plutôt agréable.

Pendant une balade autour du bassin de Thau, nous avons trouvé un point d’attache dans le camping Lou Labech, après avoir tourné en rond pendant une heure à Sète pour trouver une place de parking. Un lieu de calme et de repos que je peux vous recommander. Tous les emplacements ont un nom en occitan, dont une dizaine un nom d’un vent, d’autres un nom d’un type de filet ou d’une manière de pêcher.

Voir les articles Palalngre et /ou Arseilhera