Gronh

Gronh « groin, trogne », en ancien ocitan « museau du porc »; on le trouve aussi au féminin gronha. Ce mot m’intrigue pour trois raisons:

- 1) le type groin du latin grunium a deux significations « groin » et « sommité, partie supérieure d’une colline » comme dans les Hautes Alpes(04) groun « sommet d’un rocher » attesté en 1606 et dans la toponymie à Val de Chavagne avec le sens « mont, colline, mamelon, sommet ».

- 2) Ces deux sens se trouvent également dans le type mor.

- 3) Le mot anglais groin désigne le « mons pubis » de la femme et de nos jours aussi de l’homme. Les étymologistes anglais le font venir d’un moyen anglais grynde « dépression dans la terre » lié au mot ground « terre, sol » d’un ancien anglais « abîme ». Mais il y aussi un groyne « digue pour retenir le sable; a rigid structure built out from a shore to protect the shore from erosion, to trap sand, or to direct a current for scouring a channel« .

Nous trouvons le mot groin en ancien anglo-normand, le français parlé en Angleterre entre le 12e et le 15e siècle, avec le sens « sommité, partie supérieure d’une colline » aux XIIe et XIIIe siècles, et il s’est maintenu en normand avec le sens « petit cap marécageux de la côte du Bessin et d’Avranches » . Le mot a été conservé dans de nombreux noms de lieu dans les dép. des Hautes Alpes, de l’Ile et Vilaine, les Côtes d’Armor et la Charente en général avec le sens « cap, pointe, promontoire ». (IGN).

Une évolution sémantique identique « groin » > « colline » se trouve dans d’autres langues romanes, comme en roumain gruiu « colline », catalan gruny » groin; tas » mais aussi dans la famille de la racine préromane *murr-.

Douglas Harper et d’autres font bien venir groyne « une forte digue dans un port de mer » de l’anglo-normand groin avec le sens « museau du porc », sans comprendre le lien sémantique, parce qu’ils ne savent pas que groin signifie également « colline, cap, promontoire ». Plusieurs attestations ici s.v. groin. Une dans le DMF : le groin des rochers

D’après plusieurs dictionnaires l’anglais groin désigne « l’aine » , mais en réalité groin signifie « mons pubis » ou « mons veneris ». Le pubis est une « saillie triangulaire » (TLF). Il me semble logique que l’étymologie du mot anglais groin avec le sens « aine » ou plutôt » pubis » est le même que celui de groyne « digue » à savoir le latin grunium et qu’il a emprunté au galloroman, probablement au normand.

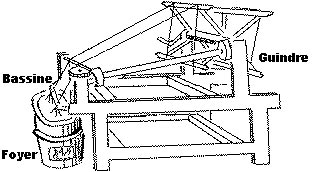

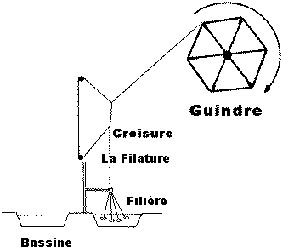

des groins

des groins  groin-attaque

groin-attaque

groin-protecteur

groin-protecteur

Une voûte « groin » Un champ de groins pour protéger la plage. Une « groin-attaque » et un « groin-protecteur ».

Il faut admettre que ces images sont plus proches de l’idée « colline arrondie, cap, promontoire » que de l’idée « dépression, abîme ». sauf peut-être pour le type qui subit une « groin-attaque »…