Posté par

Robert Geuljans le 1 Oct 2011 dans

g |

1 commentGrifol, grifou, ifou dans le Gard et l’ Hérault (Thesoc) « fontaine (publique) » le plus souvent « grande fontaine monumentale sur la place du village ». Il n’est pas clair ce qui est arrivé au gr- initial ( > ifou) dans le Gard et l’Hérault. Cette forme n’est pas mentionnée dans les vieux dictionnaires. On trouve aussi la forme griffon attestée à Marseille avec le sens « robinet » comme à St-André-de-Valborgne. A Montmorin près de Gap griffou a pris le sens « auberge » et l’aubergiste est devenu un grifounier, le seul à avoir un robinet?

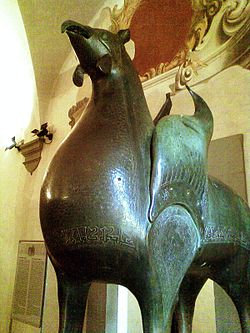

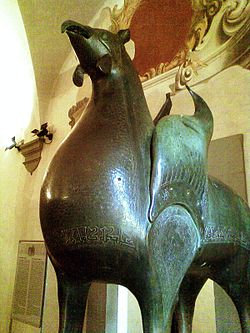

Etymologie : gryphus « griffon » + -ulus. Ce sont les croisés qui ont ramené du proche Orient le goût de des animaux imaginaires, qui dans le monde islamique date de l’époque des Fatimides. De l’Egypte ils ramènent au début du XIIe siècle le fameux Grifone qui est exposé au Camposanto à Pise:

« L’imponente statua in bronzo del Grifone (o Grifo) è opera di artigiani islamici, risalente al periodo Taifa (1031-1086) e proveniente quasi per certo dalla Spagna come preda di guerra di una delle tante battaglie vinte dai Pisani contro i Musulmani, probabilmente quella delle Baleari (1113-1115). » Wikipedia.

Sa renommée se répand rapidement dans toute l’Europe. Les artistes et les artisans rivalisent dans l’art de faire des Griffons devenu une source intarissable d’inspiration; c’était beaucoup mieux qu’un Lion et le Griffon était dans l’air du temps. Toute commune qui se repectait voulait avoir son Griffon sur la place centrale.

Le sens « fontaine » apparaît en occitan à la même époque. Les mécènes ont remplacé la fontaine ordinaire sur la place centrale des villes et des villages par un grifol. Un visiteur me signale que le mot se trouve dans le DuCange . Cela m’a incité à approfondir cette histoire. Du Cange écrit : « Grifoulus, Vasconibus Grifoul, Fons saliens, in Hist. Eccl. D. Fleury lib.. 97. num. 3. » ( Traduction: Pour les Gascons le grifoul est une grande fontaine). La source de Du Cange est l’ Historia Ecclesiasitca de Hugues de Fleury. qui date du début du XIIe siècle.

Le griffon fait partie de toutes les mythologies du Moyen Orient.

Littérature. Les bestiaires du Moyen-Age dérivent tous, plus ou moins directement, d’un ouvrage grec du IIème siècle « le Physiologus ». L’auteur inconnu cherche en premier lieu à associer à chaque animal (qu’il soit réel ou légendaire), une signification chrétienne. Il a été traduit en latin dès le IVème siècle. Le « Physiologus » a exercé une influence déterminante sur toute la chrétienté. Par le biais des nombreux manuscrits, souvent illustrés, les monstres de l’Orient et de l’Antiquité gréco-romaine ont ainsi pénétré l’imaginaire des hommes du Moyen Age. A partir du XIIème siècle, apparaissent des traductions en langue vulgaire. On note ainsi plusieurs bestiaires dont ceux de : Philippe de Thaon, qui rédige vers 1121 son « Bestiaire », dédié à la femme de Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de Normandie (Source).

Sculpture et architecture.

Grifol de Toulouse

Un de mes visiteurs m’a écrit: « Je trouve, sur un site internet consacré à Montagnac, une note sur l’approvisionnement en eau : « A partir de ce bassin va partir ce qu’on appelle un aqueduc, d’abord une suite de tuyaux de terre mis bout à bout et à l’air libre traversant des propriétés privées et qui conduit à la Fontaine du Griffe. Tout semble terminé le 23 juin 1667 puisque les consuls annoncent « l’eau a commencé à couler au Griffe« . La fontaine ne coule plus mais elle existe toujours avec ce même nom.

Le dictionnaire de toponymie de l’Hérault, de Franck Hamlin, complète : « Ruisseau de Griffout (Pardailhan). Ruisseau de Griffouls (Ferrières-Poussarou). La Plassel del Griffoul (Azillanet) en 1657 (Compoix FD IV. 11). Lou Griffoul, 17e s. (Sahuc, Ville de Saint-Pons, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, p. 111), loc. non ident. aux environs de Saint-Pons. Occ. « Grifol« , source, fontaine. La Font du Griffe, bergerie (Montpeyroux) variante du même terme ». Le nom de famille Lagriffoul est porté à Pézénas et dans les environs.

Pour moi, c’est ce genre de Promenades Etymologiques que j’aime. Relier le nom de la « fontaine (publique) » dans un village à une sculpture volée aux Egyptiens pendant une Croisade du 12e siècle, c’est exactement ce qui me plaît. Cela fait rêver.

Hamlin donne aussi Griffoulas un dérivé de l’occitan « grifolàs » massif de houx, car il ne s’agit pas d’une fontaine qui coulerait avec abondance mais d’un lieu dit concernant un col de la commune de Saint-Julien. Il note que le mot « grifol » désigne un grand houx (ilex aquifolium). (Voir à ce propos mon article agreu « houx »)

merki….la seule sertitude c’est que j’irai pas niquer des 51 sur leurs terres!!!!!

on va finir par se facher avec tout le monde!!!! mais pas grave!!!!!!!

patoche pour jouer à la savate , il faut être souple des adducteurs…