Giga 1 et 2

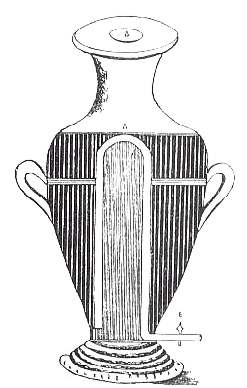

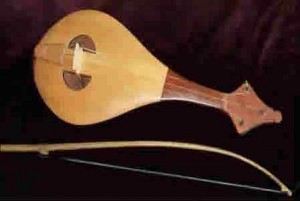

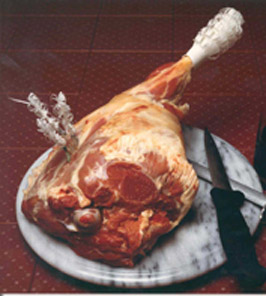

Giga 1 « Air de danse; corde qui relie deux parties d’une antenne; instrument de musique ancien ». (Alibert) Giga 2 « jambe et cuisse; cimier de boeuf; gigot; longue jambe. . Si vous comparez les deux images ci-dessous et si vous noter en plus les dates des premières attestations des mots giga 1 au XIIe siècle, giga 2 au XVe siècle

XIIe siècle XVe siècle

vous comprendrez que le sens de giga 1 doit être à l’origine de giga 2 et qu’il s’agit du même mot. Les dates des premières attestations sont importantes pour comprendre l’histoire d’un mot aussi bien du point de vue phonétique que sémantique. L »origine est l’ancien haut allemand giga « gigue » un instrument à trois cordes, Geige « violon » en allemand moderne , qui a été introduit en Gaule par les musiciens ambulants à une époque ancienne, probablement pendant les Carolingiens (750-1002).

Au XVIIe siècle on a formé en français le couple gigot /gigue « cuisse » sur l’exemple du couple cuissot « gigot de chevreil » / cuisse.

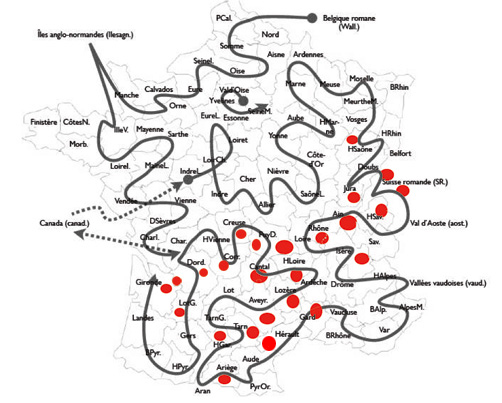

Gigue « cuisse » > « longue jambe ». En occitan c’est gigo, digo en limousin, gingo en languedocien qui d’après Mistral signifie 1) gigue, cuisse; jambe et cuisse; gigot. 2) l’ancien instrument de musique; danse. Mistral donne l’adjectif giga(t) « qui a des gigues, haut sur jambes », gigado « enjambée » et gigasso « longue jambe », mais il n’y a pas beaucoup d’autres attestations en occitan.

Bien avant, aux XIVe-XVe s., ont été créés deux verbes: giguer « gambader, frolâtrer » et ginguer « ruer » en parlant d’une bête. Les deux verbes et leurs dérivés ont en général des sens péjoratifs. Provençal ginga « gambader, sauter, courir » (M.) « se débattre des 4 pieds, d’un animal renversé » (Aveyron). De là est dérivé le substantif ginga « jambe » en languedocien.

Voir encore le néologisme geek « fou »

Cormarin Photo E.deCruyenaere

Cormarin Photo E.deCruyenaere