Posté par

Robert Geuljans le 30 Sep 2011 dans

g |

5 commentsGavot « paysan haut cévenol ou lozérien » , gavatch, gavach désigne toujours des habitants des montagnes . L’étymon est une racine *gaba« gorge, jabot, goitre » qui vit en Italie et dans les parlers galloromans. (FEW IV, p.4) Dans le TLF gavache est défini comme « vieux » ou « régional ». Dans le DMF est signalé un sens spécifique pour la Provence : « celui qui fqit le métier de portefaix ».

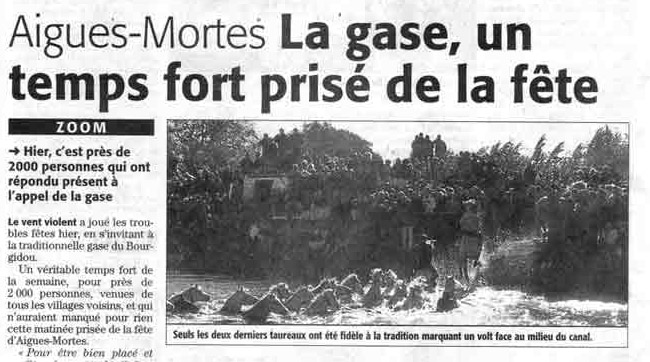

Pour l’abbé de Sauvages un gavo est un « montagnard du Gévaudan » et il dit que les

Espagnols appliquent le mot gavacho aux montagnards du Gévaudan qui vont faire leur moisson et à tous les François.

Un visiteur me signale: « En Roussillon un gavatch est un habitant de l’Aude. Il semble donc qu’un Gavatch vienne toujours du nord et pas nécessairement de la montagne. » Je pense que c’est la nuance péjorative qui a pris le dessus. C. Achard donne une dizaine de sobriquets provenant de plusieurs départements dont gaba est la base .

Nous retrouvons gaba dans les parlers du nord de la France p.ex. en picard gave « jabot de volaille ». En ancien provençal existe le dérivé gavaych « goitre » qui existe toujours dans les parlers modernes, p.ex. à Aix gavagi « gosier » et languedocien s’engavachà « s’obstruer en parlant de la gorge » (S), à Manduel c’est « avaler de travers » (ALLOr 1181).

Le dérivé gavaych orthographié gavach en occitan et français régional est très vivant, nommé par ex. dans le ML 8-2004 comme son cousin gavot, mais le sens a bien changé! Au XVe siècle il y a des attestations de l’occitan gavag ou gavach « ouvrier étranger ». Le mot est même passé dans les dictionnaires français gavache « injure que les Espagnols adressent aux Français des Pyrénées et du Gévaudan, qui vont exercer en Espagne les emplois les plus vils ». Nous voyons que les temps changent!

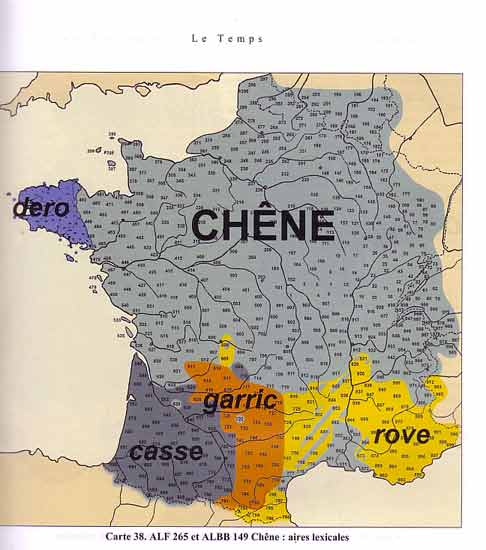

Je ne peux m’empêcher d’énumérer les autres définitions données, parce que cela vaudrait une étude sociologique approfondie! A Lasalle (Gard) gavache « montagnard, homme grossier », à Puissergier « montagnard de la Lozère, du Tarn, de l’Aveyron »; dans l’Aveyron « un habitant du Gévaudan », et dans le Gers « une personne étrangère au pays ». Dans les vallées de la Seudre et de la Seugne dans le dép. de la Charente on appelle gavache « l’idiome saintongeais des environs de Blaye » qui est peut-être Occitan ???. A La Réole gavache est « la population de langue d’oïl installée dans le pays du bas Dropt , la Gavacherie ».

Le dérivé gavot désigne depuis les premières attestations en provençal du XIVe siècle « un habitant de la partie montagneuse de la Provence » et en languedocien « un montagnard » avec une nuance péjorative de « homme grossier, individu gauche » etc.

Ménard traduit gavotus par « montagnard » dans son Histoire civile, ecclésiastique et littéraires de la ville de Nismes, vol.IV, p.332

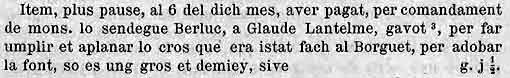

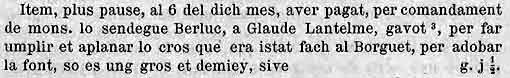

Un texte du XVe siècle, dit simplement que M. Claude Lantelme est un gavot:

La relation sémantique entre la racine *gaba « gorge, goître » et gavot, gavache « montagnard » est la maladie du goitre. Le goître étant plus fréquent en montagne que dans la plaine: « On parle d’endémie goîtreuse lorsque 10 % au moins de la population est goîtreuse; Certaines aires géographiques sont électivement représentées notamment mais non exclusivement les zones de montagne). Les facteurs étiologiques sont multiples et peuvent être associés : – carence iodée surtout ( mais non constante) avec iodurie inférieure à 50µg/jour ». Les exemples donnés par le TLF comme illustration du mot goitre montrent que le goitre endémique est souvent associé au crétinisme.

Un gavot ou gavach est donc littéralement « un goitreux » et ensuite un « crétin ».

S’egargavatšar, s’engavachà « Avaler de travers ». Dans les villages autour de Montpellier les témoins pour l‘ALLor ont traduit « avaler de travers » par s’egargavatšar, s’engargalhar etc. probablement par confusion avec le type garg-; dans le Gard c’est le type s’engavachà qui domine presque partout.

Dans un site en espagnol, il y a un résumé d’autres explications : http://www.1de3.com/2004/12/29/Gabacho/

Un visiteur, bon connaisseur de l’espagnol, a suivi le lien et m’écrit: Sur le site espagnol que vous donnez en lien, je découvre la locution « hablar en gavacho« . Il me semble que les Français ont rendu aux Espagnols la monnaie de leur pièce ! L’étymologie de « parler [français] comme une vache espagnole« est donnée comme une corruption de « parler comme un basque espagnol » ; mais il me semble qu’il est plus convainquant de dire que c’est une adaptation de l’espagnol « hablar en gavacho » ! Une explication plus convaincante que celle qui propose le confusion de basque et vache.

Les dernières compléments d’informations viennent du Chili! gabacho

A mon avis il n’y a pas de contradiction entre le toponyme Gave, anciennement Gaba « rivière » en Béarn, et le sens « goitre ». (Voirgaba) Surtout en montagne, les rivières passent souvent par des gorges. Cf. Wikipedia Gave . Mais d’après le TLF des recherches récentes montrent qu’il s’agit plutôt d’un mot préroman gabatro* :

D’apr. leur forme et celle de leurs dér. Gabarret, Gabarrot (v. Raymond, op. cit.), ces mots semblent reposer sur une base préromane *gabaru, *gabarru (Rohlfs Gasc.3, § 69, 479; cf. fin viiie-début ixes. lat. médiév. gabarus Théodulfe d’apr. Dauzat Topon. éd. 1971, p. 138); v. aussi J. Hubschmid, Pyrenaënwörter vorrom. Ursprungs, § 42 qui rapproche les termes pyrénéens de l’a. prov. gaudre « ravin, ruisseau » reposant sur une base préromane *gabatro à laquelle il rattache le lat. imp. gabata, gavata « jatte, écuelle » [v. jatte] – et Id., Sardische Studien, § 23. Une base préromane *gava « cours d’eau » (FEW t. 4, p. 83a) paraît moins satisfaisante. Bbg. Pégorier (A.). À travers le Lavedan. Vie Lang. 1962, p. 468.

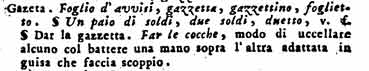

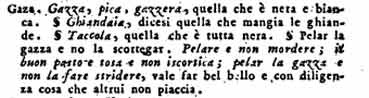

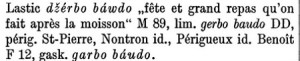

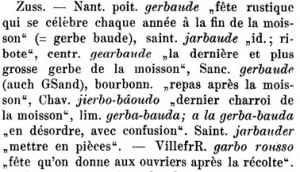

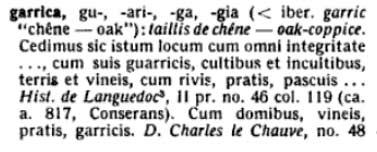

Extrait de Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus; 2 vol. Leiden, 1976. Vous pouvez consulter des extraits, dont la suite de celui-ci, avec Google Livres.

Extrait de Niermeyer, Jan Frederik, Mediae latinitatis lexicon minus; 2 vol. Leiden, 1976. Vous pouvez consulter des extraits, dont la suite de celui-ci, avec Google Livres.