Posté par

Robert Geuljans le 28 Sep 2011 dans

g |

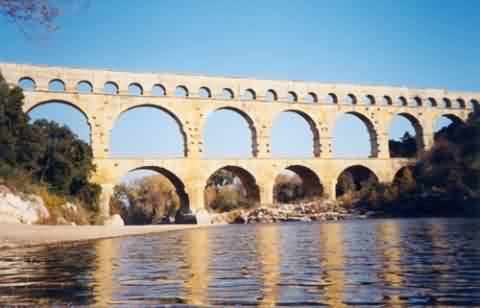

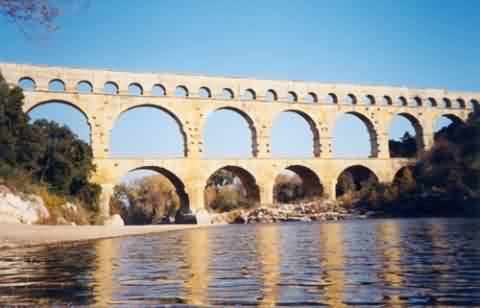

1 commentGard, Gardon 1. nom de plusieurs rivières dans le département du Gard: « Durant ces trois derniers millions d’années, deux Gardons très profonds se creusent : le Gardon d’Alès et le Gardon d’Anduze, qui se rejoignent à Vézénobres, formant le Gardon ou Gard. Le Gard(on) s’étend sur 71 km de long. Après être passé sous le fameux pont-aqueduc romain du même nom, il retrouve le Rhône en rive droite à l’endroit où il atteint son maximum de puissance. »

Une Cobla de Peire Cardinal (suivez le lien pour la traduction et l’interprétation (erronée du mot Gardon?)

Domna que va ves Valénsa

Deu enan passar Gardón;

E deu tener per Verdón

Si vol intrar en Proénsa.

E si vol passar la mar

Pren un tal guvernadór

Que sapcha la Mar majór,

Que la guarde de varar

Si vol tener vas lo Far.

Les noms de lieu ont un sens symbolique et Gardon signifie « récomponse », et Verdopn « vertu ».

Gardon d’Alès

Gardon d’Alès

Gardon d’Anduze

le Gard et le Pont du Gard

L’étymologie des toponymes est un domaine spécial dans lequel je n’ose pas m’aventurer.Vu la configuration du terrain, avec beaucoup de sommets qui permettent de surveiller les passages, je ne serais pas étonné que les noms de ces rivières viennent du verbe germanique *wardon qui a donné gardar en ancien occitan avec le sens « avoir l’oeil sur, soit pour protéger soit pour empêcher de nuire ». Une interprétation plus poétique serait que les Germains en voyant la beauté de cette région, ont dit: Das müssen wir wardon! « Nous devons sauvegarder cela! ».

D’après le TLF gardoun,gardon est un mot employé par les Cévenols pour désigner un petit torrent aux crues violentes (cf. lou Gardoun d’Alès, lou Gardoun d’Anduzo). Gardoun est issu du bas latin Wardo/Vardo, -onis « rivière de la Narbonnaise [le Gardon] », mais l’origine de ce mot reste inconnue.

D’après Germer-Durand, la première attestation se trouve dans un texte de Sidonius Apollinaris (Ve siècle) sous la forme Vardo.

2. poisson (leuciscus ). Le mot gardon pour ce petit poisson n’est pas occitan mais français. Je ne sais comment il s’appelle en occitan. Pour l’étymologie voir le TLF s.v. gardon 1. : « Probablement . dérivé du radical de garder* (du verbe germanique *wardon) soit au sens de « surveiller » parce que le gardon aurait l’habitude de retourner aux endroits d’où on l’a chassé comme s’il avait à y garder quelque chose (FEW t. 17, p. 524b, note 46); soit au sens de « regarder », les yeux rouges étant une caractéristique de ce poisson (cf. l’all. Rotauge littéralement ‘oeil rouge’ et les dénominations rousse, roussette, rouget dans Rolland . Faune t. 3, pp. 142-143; DEAF, col. 178); suff. -on ».

le poisson gardon

En ce qui concerne l’étymologie de chausse trappe ou caucotreppo voir le FEW II, 65 ou le CNRTL.

En ce qui concerne l’étymologie de chausse trappe ou caucotreppo voir le FEW II, 65 ou le CNRTL.