Posté par

Robert Geuljans le 27 Sep 2011 dans

g |

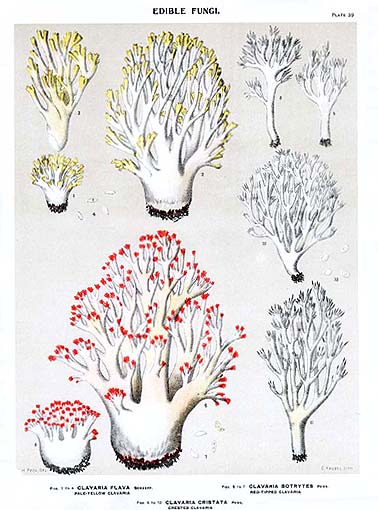

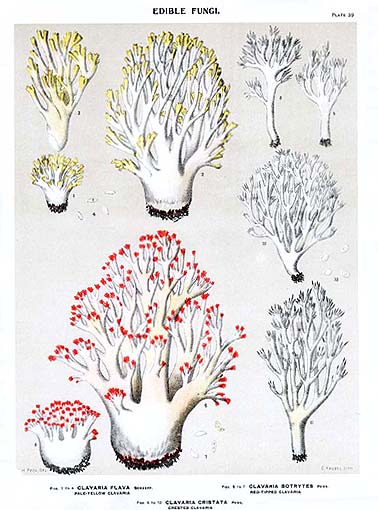

0 commentsGalinetta « coccinelle; clavaria flava (champignon) » est un dérivé de galina « poule » du latin gallina « id ». D’après ma source le claviaria jaune est le flava, le rouge est le botrytes. Mes connaissances en mycologie sont très limitées, mais je ne serais pas étonné si la galinetta est le « clavaria botrytes ».

galineto dâou bon Diou (S)

galineto dâou bon Diou (S)  galinolo « coralloïde » (S)

galinolo « coralloïde » (S)

L’histoire de gallina est un excellent exemple des avantages de la méthode du FEW. Gallina « poule » est conservé dans presque toutes les langues romanes : roumain gaina, italien gallina, catalan et espagnol galina, portugais galinha, et en gallorman geline (ancien français), galino (languedocien). A partir du XIIIe siècle, on commence, notamment à Paris, à utiliser le mot poule au lieu de geline. La raison est probablement ce que nous appelons aujourd’hui le « marketing » : une poule « jeune geline » se vend mieux qu’une geline dont on connaît pas l’âge.

De nos jours l’histoire se répète. La poule a vieilli. C’est bon pour la soupe. Il n’ y a que des poulets sur la broche! Il est abattu entre 42 et 45 jours, c’est la loi. Pourtant dans la tradition la geline reste poulet jusqu’à 70 ou même 90 jours.

Un poulet est « Petit de la poule et du coq, mâle ou femelle, entre le moment où il perd ses duvets au profit des plumes, et le moment de sa maturité sexuelle. » TLF.

Dans les menus des restaurants néerlandais par contre on vous propose des kip(petjes)« petites poules » ou des haan(tjes) « coquelets », en Allemagne des Hänchen etc. En Espagne toujours un pollo.

Le pourquoi du transfert du nom de la poule sur la coccinelle ne m’était pas clair. On le retrouve en picard galline, à Nice galineta et en Italie dans le Valle Anzasca galining della madona. Il n’est pas impossible que la couleur rouge ya joué un rôle . Le mot coccinelle vient du latin coccinus adj. « d’écarlate » dérivé de coccum « kermès, espèce de cochenille qui donne une teinture écarlate; écarlate », en raison de la couleur des élytres de l’insecte. (TLF). Et bas latin coccus signifie « coq » animal caractérisé par sa crête rouge. Une association du sens « rouge » et de la forme « coc- » a pu être à l’origine de galino. Il est à noter que galino désigne à Marseille et à Nice le poisson rouge « trigla lyra », galinetto en provençal.

Mais l’histoire de la coccinelle est beaucoup plus complexe que je ne croyais. A ma demande Mme Jeanine Medelice, professeur à l’université de Grenoble, m’a envoyé une copie de son article Les désignations de la coccinelle dans les dialectes romans de France: commentaire des données retenues pour le dossier 08.126 de l’A.L.E. paru dans le Bulletin du centre de dialectologie, II (1986),119-136. Je la cite:

« La coccinelle est un petit animal bénéfique auquel les croyances populaires prêtent de nombreux pouvoirs : prévision du temps, prédiction de mariage … Favorite des enfants, elle est présente dans de nombreuses comptines et de nombreuses formulettes qui ont fait l’objet de tout aussi nombreuses études. » Plus loin : « l’élément primordial dans la dénomination de la coccinelle est son lien avec tout un ensemble dont le dénominateur commun est le notion de « sacré ». Coccinelle = bête à bon Dieu.

Les deux éléments de bête à bon Dieu , néerlandais lieveheersbeestje, peuvent être remplacés par des éléments sémantiquement proches: bête devient poule, petit pinson, mouche, perdrix ou galinette; le bon Dieu devient le paradis, Sainte Cathérine, catarineta (Fourques,Gard)etc. Allemand Marienkäfer. Par raccourci la galinette du bon Dieu devient la galinette tout court.

Mme J.Medelice ne disposait pour l’occitan que de l’ALF, de l’Atlas linguisique du Massif central, celui de la Gascogne et celui de l’Auvergne et du Limousin. Maintenant nous pouvons consulter les autres grâce au Thesoc. Mme Medelice a établi 5 catégories:

- 1) La coccinelle et le sacré

- 2. Les prénoms

- 3. Les métiers féminins

- 4. Le monde animalier

- 5.Les désignations incantatoires [onomatopéïques] : a) pures [comme bab-, barb-] b) l’impératif incantatoire [ type nom + vole].

En consultant les données du Thesoc, vous verrez qu’elles rentrent (presque) toutes dans une de ces catégories. Je retrouve par exemple l’élément incantatoire dans le nom devinola (Aveyron, Thesoc).

D’après un artcile dans Wikipedia, la coccinelle était l’oiseau de la déesse Freya : Freyafugle, ce qui a donné en allemand après la christianisation: la bête à Marie > Marienkäfer, anglais ladybird. De nombreux noms dialectaux flamands et néerlandais dans cet article de Wikipedia. L’article allemand est encore plus complet. Dans le chapitre Der Marienkäfer und der Mensch l’auteur donne beaucoup de variantes.Et il raconte que la plus ancienne attestation de la coccinelle comme porte-bonheur date de 20.000 ans . Il s’agit d’une coccinelle de 1.5 mm taillée dans de l’ivoire de mammouth , trouvée à Laugerie Basse en Dordogne.

galine(tto) en provençal et galino ou dourmiliouso en languedocien

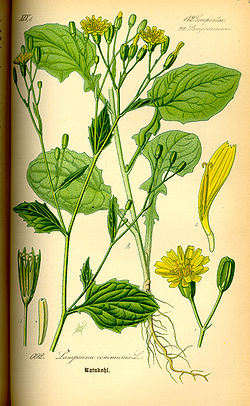

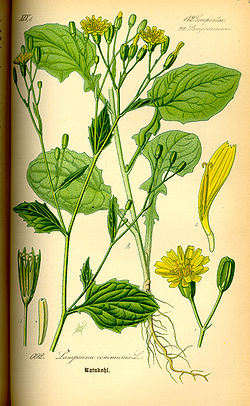

Je dois avouer qu’il n’est pas toujours évident de retrouver les motivations des noms d’animaux et de plantes. Par exemple à Barcelonette et ailleurs la gelineta est la « Lampsane commune, appelée aussi Grageline, Herbe aux mamelles, Graveline ou Poule grasse » (Voir ce site. )

D’après le dictionnaire Panoccitan, l’occitan aurait conservé la situation ancienne galina « poule » et pol « poulet » mais d’après le Thesoc c’est plutôt le mot pola que les gens utilisent. D’ailleurs le FEW a constaté en comparant les données de l’ALF aux dictionnaires plus anciens, que le progrès de poule « poule » au détriment de galina était déjà remarquable au début du XXe siècle . J’ai vérifié avec le Thesoc, pour le Gard. Dans ce département galino est largement gagnant, mais il est curieux que des villages comme St-André de Valborgne et Camprieux qui sont très conservateurs en général, présentent le type polo. Une explication sociologique à trouver? S’agit-il d’une reconquête de l’occitan ou d’un gallicisme?

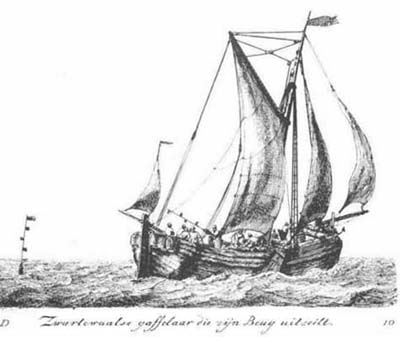

![]() A Hyères et à La Ciotat ainsi que dans le département Bouche-du Rhône, Edmont (l’enquêteur pour l’Atlas Linguistique de la France, ALF) a noté au début du XXe siècle le dérivé gabino « mouette », mot déjà attesté en 1300 en Provence. A Nice une gabino est une « mouette à 3 doigts » (Rissa tridactyla; Wikipedia).

A Hyères et à La Ciotat ainsi que dans le département Bouche-du Rhône, Edmont (l’enquêteur pour l’Atlas Linguistique de la France, ALF) a noté au début du XXe siècle le dérivé gabino « mouette », mot déjà attesté en 1300 en Provence. A Nice une gabino est une « mouette à 3 doigts » (Rissa tridactyla; Wikipedia).

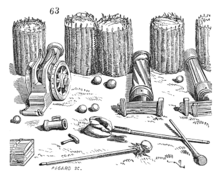

c’est-à- dire une sorte de tenaille pour faire entrer les cerceaux du tonneau, appelée aussi « tirtoir »ou « chien ».

c’est-à- dire une sorte de tenaille pour faire entrer les cerceaux du tonneau, appelée aussi « tirtoir »ou « chien ». gafarot

gafarot

galafataires

galafataires

galineto dâou bon Diou (

galineto dâou bon Diou ( galinolo « coralloïde » (

galinolo « coralloïde » (