Posté par

Robert Geuljans le 29 Nov 2011 dans

f |

0 commentsFaouterna « aristoloche » (Montagnac), foterla s.f. « aristoloche clématite » (BotaniqueArles).

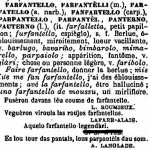

Far fauterna « troubler la vue » à Agde d’après Alibert. Comme le lien sémantique n’est pas clair, je ne sais s’il s’agit du même mot. D’après Mistral fauterno est une variante languedocienne de farfantello.

Le mot falterna « arristoloche » apparait pour la première fois dans un Dynamidia du Xe siècle, un genre de guide médical sur utilisation des plantes . Ensuite il y a quelques attestations médiévales de la région picarde, normande et wallonne, mais pour les parlers modernes les attestations viennent surtout du domaine occitan. La première date de 1355.

On n’ aucune idée de l’origine de ce mot. Il n’y a aucune trace de falterna en dehors des parlers galloromans. En googlant j’ai trouvé 3 suggestions :

Eras, quan plou et iverna

e fresca aura e buerna

s’atrai e chai e despuelha la verna,

fas sirventes per esquerna

d’amor, qu’enaissi s’enferna

que las joves an levad’a taverna.

Tant an apres de falterna

que lur cons vendon a terna:

plus son arden non es lums en lanterna.

10 Domnas tozas, sofrachozas, la vera paterna

vos cofonda, e·us rebonda selh que·l mon governa!

Qu’en Jausbertz non es tan certz, per los sanhs de Palerna,

qu’el pantais del pel no·i lais, si sec la vostr’esterna.

Si je comprends bien le texte falterna veut dire ici « voir trouble, sont aveuglé ». Faux! Heureusement j’ai demandé au prof. Gérard Gouiran de m’éclairer. Il a retrouvé son article cité dans la note en bas de cette page, où il avait écrit:

Or cette plante passait au Moyen Âge pour aider à l'accouchement.

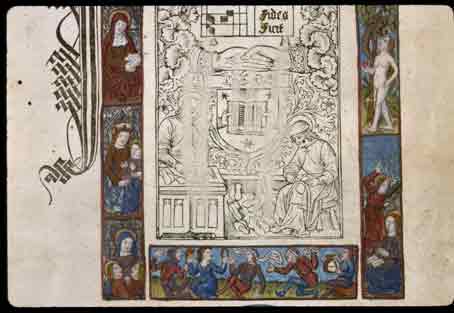

On lit en effet, dans le Livre des simples medecines (ms. British Museum

Sloane 3525, 118 v°a) que R. Arveiller m'a fait l'amitié de transcrire :

Por delivrer la feme de sa porteure, prennez la racine d'aristologe et cuisiez la en vin et en huile et faites laver la feme del nombril desi as quisses. La racine doit estre cuillie quant i n'i a ne foille ne flor ; et la foille et la flor, quant elle i est, par ce qu'eles traient tote la force a eus.

On peut également songer aux vertus toniques et emménagogues

reconnues à cette plante. Au lecteur de choisir laquelle de ces propriétés

convient le mieux ici.

Il conclut aujourd’hui : « Je suppose que j’avais dû parler de ce passage à mon très regretté maître Arveiller, qui était très fort sur le vocabulaire de la botanique et il faut bien dire que, si l’on attribuait à l’aristoloche la vertu (si j’ose dire!) de faire avorter, il ne me semble pas nécessaire de chercher autre chose. » Falterna_Gérard Gouiran (texte complet de sa lettre)

Déjà l’abbé de Sauvages avait écrit pudiquement qu’il y a deux espèces, une avec des fleurs jaunes pâle appelée sarasine, et la seconde est « l’aristoloche ronde »; on l’emploie pour les maladies de femmes. Mais elle est très toxique:

l’Aristoloche clématite possède de l’acide aristolochique au niveau de ses parties souterraines. Cette molécule est toxique pour l’homme avec de multiples conséquences. (Wikipedia). Plus dans l’article en catalan: Tinguda des de l’antiguitat sútilitzaven algunes espècies com a planta medicinal basant-se en la teoria del signe. És, però una planta tòxica i cal extremar la precució en qualsevol ús que es faci. La bellesa de les seves flors en fan una planta de jardineria. (Wikipedia catalan).

Sur la théorie des signatures, dont je parle à propos de plusieurs plantes et leurs utilisations, voir l’article dans Wikipedia français et les autres langues.

Le fait que faouterna « aristoloche » apparaît dans le glossaire d’un viticulteur de Montagnac s’explique par le fait qu’il faut éviter d’en mettre avec les raisins, parce qu’il donne un goût âcre au vin.

Le nom faouterno a été transféré à la « morelle » en Lozère et dans l’Hérault, et à la fumeterre dans le Gard. Il s’agit peut-être d’erreurs?

Morelle (Solanum ambosinum) Fumeterre

_____________________________