Posté par

Robert Geuljans le 3 Mar 2015 dans

e |

0 commentsChristine Belcikowski , autrefois La dormeuse est revenu à son cher Compoix de Mirepoix:

J’ai cherché à localiser dans Mirepoix cette « maison avec chartreuse et jardin contigu, le long de la promenade du nord anciennement appelée les Escoussières, confrontant en corps de levant les héritiers Estupui, de midi la dite promenade, du couchant Victor Commelera, d’aquilon rue dite de la Tinité ». La promenade du nord, aussi appelée promenade Saint-Antoine, c’est l’actuel cours du Colonel Petitpied. La rue de la Trinité, c’est aujourd’hui la rue Vidal-Lablache.

En 2017 je reçois d’Alain Marmion nous fournit les compléments d’information et un lien vers son blog dans lequel il nous fournit un plan de la ville de Mirepoix établi d’après les données du compoix de 1661. http://aline.marmion.free.fr/mirepoix_terrier.htm Allez-y !

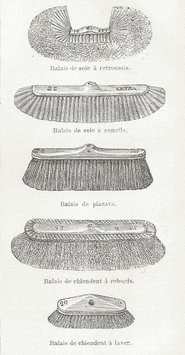

Il y a des années qu’elle m’a demandé de chercher l’étymologie du nom Escoussières, mais n’ayant rien trouvé, j’ai abandonné, mais j’ai gardé quelques images:

J’avais trouvé 2 autres attestations, une dans le site Le Patrimoine bâti du vendredi 6 janvier 2006, par Geneviève Durand sur Clermon-le-Fort, qui écrit:

La cour du Fort et son puits

Un très petit nombre de maisons ont aujourd’hui une porte s’ouvrant dans cette cour. Mais cela devait être très différent lorsqu’une muraille les enserrait : il y avait toujours un espace, l’escoussière, entre la muraille et les maisons qui devaient alors s’ouvrir vers la cour intérieure. Le puits, avec la corde enroulée sur le tour, a servi jusque dans les années soixante. Il a plus de 20 m de profondeur.

et la deuxième intitulé « Un siècle d’administration communale à Aucamville (Tarn et Garonne ») d’après les comptes consulaires (1346-1446), par F. Galabert et publié dans les Annales du Midi de 1908, pp.313-350 . A la p. 320 il écrit:

Les auvents construits, il fallut, un peu plus tard, s’occuper des escossières ou chemins de ronde que l’on répara durant plusieurs années. Cela coûta 5 moutons d’or en 1435,4 moutons d’or et 4 pegas de vin en 1441. On verra par les citations ci-dessous que ces chemins de ronde étaient couverts :

Item fesem repara xiiii brassas he xvii de las cossieras que héron casudas… he costeron de la ma des maistres v escutz d’aur, 1435 (f» 8).

Cette graphie, cossiera un endroit couvert, permet de supposer par exemple qu’il servait à écosser les légumes (cossier « tiges et cosses sèches de pois » de cochlea « escargot; cosse ») FEW II,826b;

Le FEW range ce groupe de mots dans l’article cursus FEW II, 1576

Pourtant le plus probable me semble être le latin excussorius « qui sert à battre et enlever », bref le « fléau », qui dans l’Aveyron a abouti à escoussouyro « aire », attesté depuis 1514 et à Barcelonnette à escoussouiro « chacune des planchettes mobiles qui forment le devant du coffre à grains ».

Excussorius a pratiquement disparu des parlers galloromans et a été remplacé par fleau, mais le verbe excuter avec le sens « battre le blé » s’est maintenu dans beaucoup d’endroits. En ancien occitan escodre, eyscoyre , en occitan moderne escoudre, escoure toujours « battre le blé ». FEW III, 286 ss.

Tout à fait au nord du domaine galloroman, en wallon, le mot escoussière existe également et là il désigne une meule spéciale dans les moulins pour l’épeautre, décrite ainsi:

Le grain était conservé dans ses enveloppes. La présence d’enveloppes tenaces autour du grain constituerait une protection contre les déprédations (oiseaux et charançons) et protégerait le grain contre les micro-champignons lors des conditions défavorables à la germination. Dans la zone de culture de l’épeautre en Belgique, les moulins à moudre les céréales possédaient un équipement particulier destiné à décortiquer l’épeautre, c’est-à-dire à débarrasser le grain de ses enveloppes, avant de le broyer1. Les moulins possédaient en général trois meules dont une servait uniquement à monder la céréale. Les parties travaillantes étaient des meules grossières, fortement trouées et plus écartées que celles destinées à moudre la farine. Les moulins que nous avons pu encore visiter possédaient des meules provenant du célèbre centre de production de pierres meulières de La Ferte -sous -Jouarre en France. Cette meule spéciale portait un nom particulier : l’esqueure (charte de Nismes 1451), ou plus récemment l’escoussière (enquêtes). (http://civilisations.revues.org/1425#tocto2n2)

Ces meules faisaient donc le travail pour lequel on utilisait le fléau pour les autres céréales. L’étymologie est donc probablement la même.

sarbacane

sarbacane esclafidou à Plantiers(Gard)

esclafidou à Plantiers(Gard)