Posté par

Robert Geuljans le 19 Nov 2012 dans

e |

0 commentsEngranar engrèner ou engrainer en français régional : « faire des histoires, lancer un conflit, appâter un joueur pour un jeu d’argent. » (spécialement dans le milieu de la pétanque, voir René Domergue, Avise, la pétanque).

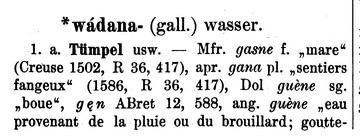

L’étymologie est le latin granum « grain, graine ».

Alibert donne e.a. les sens suivants: « balayer; appâter avec des grains »; v.r. … « s’enrichir ». Ces sens n’existent pas en français, ni en argot. Je pense qu’il s’agit d’une évolution sémantique régionale.

Il est possible que le sens « s’enrichir »s’est développé à partir du L’abbé de Sauvages cite le proverbe Lou përmié k ës âou mouli engrâno « le premier venu met son blé dans la trémie » (S1). Des expressions analogues existent en anglais first come first served, et plus proche de l’occitan le néerlandais wie het eerst komt, het eerst maalt (le premier venu moud le premier ) . Être le premier servi a des avantages.

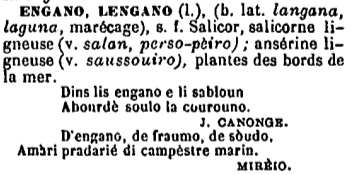

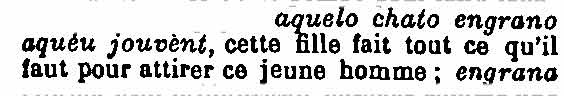

Il est aussi possible que le sens « s’enrichir » s’est développé à partir du sens « nourrir avec les grains », plus spécialement « appâter des oiseaux en jetant des grains »., qui est devenu « appâter » en général. Mistral donne l’exemple suivant :

Le sens « appâter des oiseaux en jetant des grains », est probablement à l’origine de deux évolutions sémantiques.

- Le but de engranar « nourrir » est d’ enrichir celui qui engrane . Celui qui s’engrane s’enrichit. Une évolution très actuelle dans cette période de « crise ». Les banques nous ont engranés pour s’engraner.

- Celui qui s’enrichit crée des jalousies et des imitateurs qui allèchent au « jeu » , même dans le domaine de la pétanque. L’argent est à l’origine de presque tous les conflits.

J’ai l’impression que l’argot parisien qui connaît le mot engrainer « allécher au jeu d’argent » depuis le fin du XIXe siècle, l’a emprunté aux parlers occitans. En tout cas les attestations occitanes (Vayssier, Mistral) datent de la même époque et sont légèrement antérieures. Si vous rencontrer une attestation plus ancienne, contactez-moi!

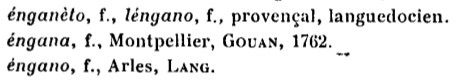

Le lien sémantique avec « grain » du sens « balayer » n’est pas évident. Ce sens est d’après Mistral limité au Languedoc et au Quercy.