Posté par

Robert Geuljans le 10 Août 2011 dans

e |

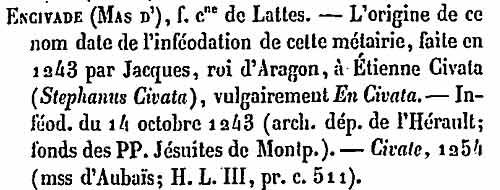

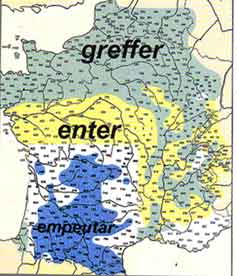

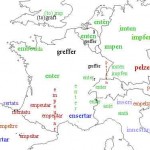

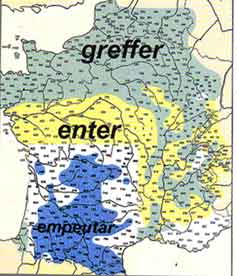

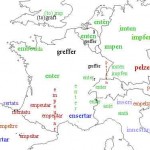

0 commentsEmpeutar « greffer ». Je viens de recevoir les Lectures de l’Atlas linguistique de la France de Gilliéron et Edmont. Du temps dans l’espace. Guylaine Brun-Trigaud, Yves Le Berre et Jean Le Dû. CTHS, 2005. 363 p. (voir Abréviations). Gilliéron et Walther von Wartburg en ont rêvé, Guylaine Brun-Trigaud, Yves Le Berre et Jean Le Dû l’ont fait, au moins partiellement. Étant en train d’étudier l’étymologie de empeutar et d’autres verbes avec le sens « greffer », j’étais très content de trouver trois cartes sur ce sujet dans leur livre. Voici une compilation de leurs cartes 377 « enter/greffer » et 192 « empeuter »: (la zone « enter » est un peu amputée).

Enter, entar, enta Le type enter couvrait au Moyen Age tout le Nord du domaine galloroman. Le type greffer a été dérivé du substantif greffe au 15e s. Greffe « pousse d’une plante qu’on insère dans une autre pour que celle-ci porte le fruit de la première » est un emploi au figuré de greffe « stylet pour écrire sur des tablettes de cire » (13e s.) < latin graphium » stylet ».

Greffer Nous voyons immédiatement que le verbe greffer a gagné beaucoup de terrain et que cette extension vers le Sud suit la grande route le long du Rhône. Il y a aussi des attestations en Aquitaine. Je reviendrai sur ces taches gris-bleu dans les Pyrénées Atlantiques et les Landes..

Empeutar Le type empeutar domine dans l’Ouest de l’occitan. La forme de la zone bleue en particulier les deux îlots à l’ouest et à l’est sur la carte indiquent que le type empeutar a été plus étendue autrefois.

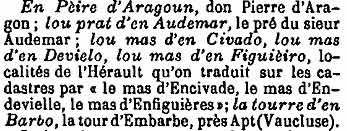

Enserta(r). D’après les données du FEW c’est le type enserta qui domine en provençal et en est-languedocien

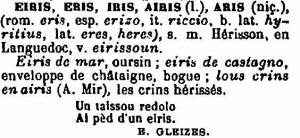

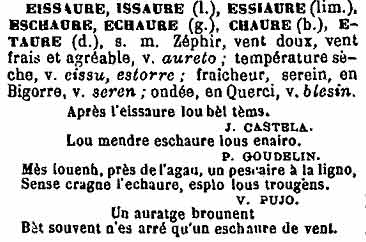

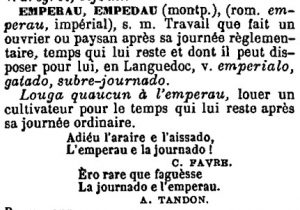

Mistral, Trésor

Mistral, Trésor

Issarta, issartar « greffer », isser « ente » d’après l’abbé de Sauvages. Les auteurs des Lectures de l’ALFn’en parlent pas et dans le Thesoc les départements de l’est-occitan sont (encore?) absents.

Dans la carte ci-dessous : gouttes bleues : « empeutar » , gouttes mauves « empeutar » + « greffar » en parlant de la vigne, gouttes vertes « greffar« , gouttes turquoises = « ensertar, ensertir« .

Afficher Thesoc, « greffer » et « greffon » dans le Sud-Ouest sur une carte plus grande

Et je me suis permis d’élargir l’horizon. J’ai consulté le FEW et j’ai fait une carte avec en plus les zones en Europe où nous retrouvons les même types étymologiques. Sur la carte de l’Europe ci-dessous, nous voyons que le type greffer est pratiquement isolé en Europe. L’anglais l’a emprunté à la fin du 15e s. to graft, en remplacement du verbe to imp, parce que ce dernier avait pris une connotation péjorative dans des expressions comme imp of Satan. (Harper). Imp signifie en anglais moderne « espiègle, petit diable ».

Je viens de constater que j’ai vu trop petit et que j’aurais dû inclure les pays scandinaves, danois podede, norvégien podet, suédois impade, et une langue celtique, le gallois. (Les formes sur la carte sont le résultat d’une traduction de la phrase « je veux greffer une rose » avec Google traduction. Je suis sûr qu’il y a des formes qui manquent.

Greffer.

Suédois ympning, Norv. Impoding , Danois podning = imputare

Corse insita, inzeta

Gallois impio = imputare

Portugais enxertia = insertare; Gallician idem

Catalan empelt = impeltare

Entar vient indubitablement du grec εμφυτος emphutos « gréffé sur » respectivement du verbe εμφυτευειν emphuteuein « greffer »( attesté chez Theophraste, 4e s. avant J.-C.), composé de em + phuteuo « planter ». Beaucoup plus tard le mot grec a été latinisé. Nous trouvons le substantif impotus « greffon » pour la première fois dans la Lex Salica (507-511), formé à partir du verbe latin *imputare qui n’est pas attesté. Le vocabulaire du greffage est essentiellement d’origine grecque. Les Grecs ont propagé la technique de la greffe autour de la Méditerranée. » La greffe sur végétaux a été inventée par les Chinois il y a plusieurs milliers d’années. Les Grecs et les Romains ont importé la technique en Europe et nombreux sont les auteurs de l’Antiquité à avoir écrit des manuels destinés à diffuser la technique au plus grand nombre. » (Wikipedia). Sur la carte de l’ Europe vous voyez que le type entar domine dans toutes les langues germaniques voisines. Si les traducteurs anglais de la Bible n’avaient pas adopté l’expression imp of Satan littéralement « greffon du diable » devenu « petit diable, polisson », le verbe to imp serait maintenant courant dans tout le Nord de l’Amérique.

Empeutar vient également d’un mot grec, à savoir de πελτη (peltè) « écusson ». Il y a eu une discussion entre les étymologistes. On a supposé comme étymon un latin *impeltare « greffer », à partir du verbe latin impellere « pousser vers, enfoncer » ou bien à partir de pellis dans le sens « écorce ». Les Romains appelaient un « écusson, bouclier » scutum et Plaute (2e s. av.J.-C) utilise déjà le diminutif scutella « carreau en losange » avec le sens de « greffe en écusson ». Il est donc très improbable qu’ils aient créé un verbe *impellitare , on s’attendrait plutôt à *scutellare, mais ce verbe n’a pas existé. . Il est beaucoup plus probable que l’origine est le mot grec πελτη (peltè) « écusson ». Il y a une façon de greffer en écusson. En changeant de milieu d’utilisation le mot a changé de sens. Les Grecs ont connu et propagé les deux façons de greffer, la greffe en fente et la  greffe en écusson.

greffe en écusson.

Les auteurs des Lectures de l’ALF écrivent que le verbe empeutar est une création locale qui a remplacé un plus ancien entar. Sur la carte de l’Europe vous voyez que ce n’est pas du tout le cas. Nous le retrouvons non seulement en catalan et aragonais, mais aussi en en ancien alsacien, en Souabe, en Bavière et en Tirol (Autriche). Von Wartburg pense que le type ouest-occitan a pu migrer vers le Sud de l’Allemagne par la région des Burgondes, mais vu la présence du type empelzar dans l’Est de l’Italie du Nord, il est évident que c’est plutôt par là que le mot et la technique se sont propagés. La Grèce n’est pas loin de Venise.

Enserta(r). Enfin un vrai mot latin. Les Romains avaient traduit le verbe grec emphuteuein « greffer » par inserere. Varron (116-27 av. J.-C) ecrit : pirum bonum in pirum silvaticum inserere « greffer un poirier de bonne espèce sur un sauvageon ». Le verbe inserere est irrégulier : insevi, insitum Déjà en latin on en a fait insero, inserui, insertum et ce participe passé insertum a donné la naissance à insertare > ensertar en provençal et est-languedocien, injertar en espagnol, enxertar en portugais et chertatu en basque. Il y a aussi quelques attestations en Aquitaine. (cf. la carte Google ci dessus).

Von Wartburg écrit que le type ensertar en Provence est un emprunt à l’Italien et qu’il a remplacé le type entar. J’ai des doutes. Cette répartition me fait penser à la répartition des types pedas / petas « chiffon » du grec pittakion « petit morceau de cuir ou de tissu » qui s’explique par une forte influence grecque à l’Ouest et une influence romaine à l’Est du domaine occitan.

greffe en écusson.

greffe en écusson.