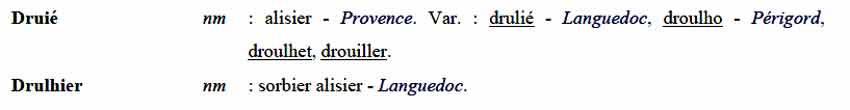

Drulier, drolhier "alisier"

Drulier, drolhier « alisier ». Étymologie : drulier ‘est un dérivé de drulio, druelha « alise ». Le drulier est l’Alisier torminal, ou Sorbier torminal (Sorbus torminalis) un arbre appartenant au genre des sorbiers de la famille des rosiers. (Wikipedia). Les baies de la grosseur d’une cerise sont comestibles (Sauvages S1).

Etymologie : drullho, drélho (en Lozère) est d’après le FEW un dérivé du gaulois *dercos « baie » ou du celtique *dergos « rouge ».

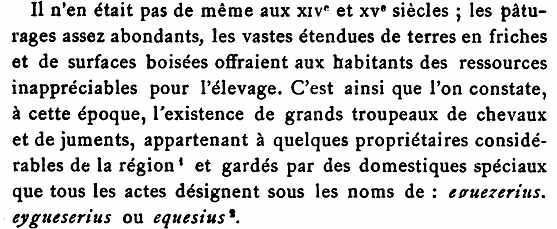

J’ai reçu d’une fidèle visiteuse le texte d’un chant occitan Sem Montanhols 1:

Sem montanhols n’avem l’independença

L’avem, l’aviem e mai la gardarem

Si a pas de rei en França

N’autres i renharem!

Nòstre sol mestre es aquel que fa naisser

Lo blat l’autumn e l’erba lo printemps

Lo pregam que nos laisse

Lo gost del pan longtemps!

Fasem justicia a mòda montanhòla

Sens derrengar los jutges inustiers

Lo còde de Laguiòla

Es lo bòsc del drulher

Tu vinhairon, sias fier de ta vendemia

Mas ieu te planhi, paure costovin

Tu coltivas ta vinha

N’autres bevem lo vin

Dels vielhs Gales n’avem lo crit de guerra

Possam de crits que fan tot ressontir

En passant sus la terra

Aimam de nos far ausir.

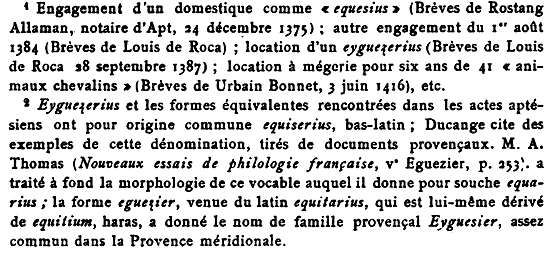

Le code de Laguiola, lo bòsc del drulher m’intriguait. Un promoteur d’une maison de retraite en Lozère, me fournit l’explication suivante:

L’alisier…. que l’on trouve en nombre dans les forêts du nord Lozère et dont on dit que les fruits étaient la nourriture des Dieux. Dans la tradition celte, l’alisier était un talisman contre la foudre, et les légendes racontent que les fouets dont le manche était en sorbier permettaient de dompter les animaux ensorcelés. Pour les germains encore, les agneaux devaient passer dans un cercle en sorbier dès leur naissance et un bâton de même essence était planté au milieu des pâturages pour protéger les troupeaux.

Cela reste à vérifier.

D’après Pégorier on trouve des toponymes Drulé, Drulhier uniquement dans le domaine occitan:

Avec Google »maps » j’ai trouvé Drulhes, Labrousse (Cantal), par exemple.

Pour l’étymologie d‘alise suivez ce lien TLF.

______________________________________