Dauphinois, arpitan ou franco-provençal ?

L‘arpitan ou franco-provençal est le nom de l’ensemble des parlers qui se distinguent de la langue d’oc et de la langue d’oïl par une évolution phonétique spéciale, en particulier celle du a accentué en latin parlé qui s’est maintenu comme par exemple dans l’infinitif des verbes en –are, cantare > chantar, excepté après une palatale (c, g, y, etc.) par exemple manducare > mangé, mangi. plicare > pleyi (plier).

C’est en 1873 que le linguiste italien Graziadio-Isaïa Ascoli (1829 –1907) a identifié cette langue ou groupe de parlers et rédigé l’acte de naissance du franco-provençal, en se fondant sur cette double parenté chantar/mange(r) comparé au provençal cantar/mangar, et au français chanter/manger.

Avant Ascoli les linguistes considéraient les parlers franco-provençaux comme des parlers de transition entre le domaine d’oc et le domaine d’oïl.

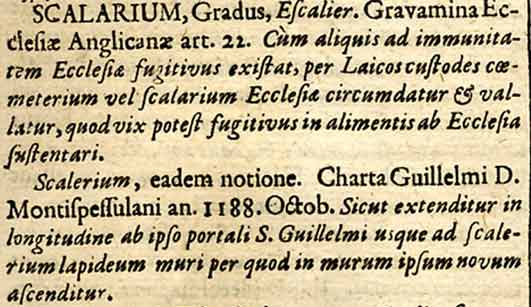

Mes recherches étymologiques m’ont permis de constater que la spécificité de ces parlers avait été bien identifiée déjà au XVIe siècle, non pas par un linguiste mais par un botaniste provençal Solerius .1 qui est un des premiers à donner les noms des plantes en langues vulgaires. Pour la France et regions limitrophes il distingue la langue des Gaulois (la langue d’oïl), le Dauphinois (le franco-provençal) et notre langue (le provençal). Voici quelques extraits:

(Vitex le poivre des moines ou gatillier) appelé pébrier par les Dauphinois, les nôtres et les Aquitains.

(Vitex le poivre des moines ou gatillier) appelé pébrier par les Dauphinois, les nôtres et les Aquitains.

Il faut noter qu’il ne distingue pas les Provençaux des Languedociens, mais le gascon est bien différend. Dans un autre paragraphe il distingue aussi le provençal du niçois., ce qui veut dire qu’il était un bon connaisseur des variantes des parlers galloromans et italiens d’ailleurs.

» la chauchetrappe des Gaulois, notre caucotreppo , ou auruolo

» la chauchetrappe des Gaulois, notre caucotreppo , ou auruolo

« la menthe sylvestre qui s’appelle mentastrum chez les Latins, chez nous mentastre, chez les Italiens menta salvatica.

« la menthe sylvestre qui s’appelle mentastrum chez les Latins, chez nous mentastre, chez les Italiens menta salvatica.

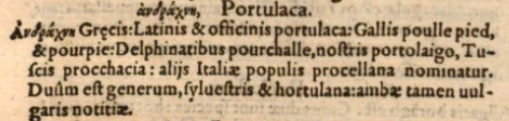

Ici Solerius distingue les Grecs, les Latins, les Gaulois, les Dauphinois, les Provençaux, les Tusques (=Toscans) le les autres peuples italiens.

Ici Solerius distingue les Grecs, les Latins, les Gaulois, les Dauphinois, les Provençaux, les Tusques (=Toscans) le les autres peuples italiens.

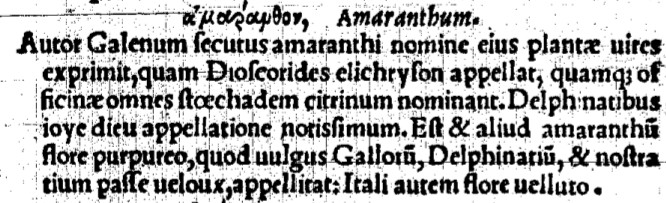

que le peuple Gaulois, Dauphinois & le notre appelle passe veloux

que le peuple Gaulois, Dauphinois & le notre appelle passe veloux

L’alkekengi ou amour en cage:

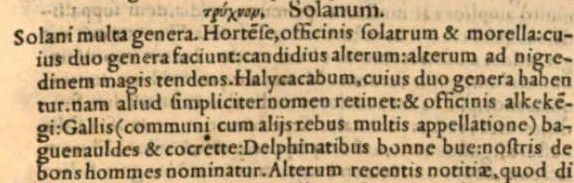

Dans les officines on l’appelle alkekengi2 : chez les Gaulois baguenauldes et cocrette: chez les Dauphinois bonne bue et chez nous bons hommes

Dans les officines on l’appelle alkekengi2 : chez les Gaulois baguenauldes et cocrette: chez les Dauphinois bonne bue et chez nous bons hommes

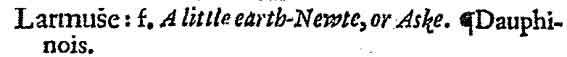

Le nom Dauphinois signifie aussi « franco-provençal » pour Cotgrave dans son dictionnaire de 1611. En tout cas il cite le mot franco-provençal larmuse « lézard » comme tel.

Pour plus d’informations sur le franco-provençal visitez la page francoprovençal avec des articles de P. Gardette chez Lexilogos et la page de l’université canadienne rédigée par Manuel Meune

- Solerius (Hugo), sanionensis, Scholiae… à la suite de Aetii medici tetrabiblos... édité par Cornarius, Lugduni, 1549, in-fol. D’après Ludovic Legré, La botanique en Provence au XVIe siècle. Pierre Pena et Mattias de Lobel. Marseille, 1899, p.72 n.2, Solerius vient du village de Saignon dans le Lubéron. Solerius cite dans son livre les monticules appelées « Les trois frères » près de Pertuis, ce qui prouve qu’il connaissait bien la région. Le titre complet avec un lien : Solerius (Hugo), sanionensis, Scholiae = Aetii medici graeci contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos… per Ianum Cornarium Medicum Physicum Latinè conscripti. Lugduni 1549. Hugonis Solerii medici in II Priores aetii libros. Scholia en ligne sur Hathi Trust. ↩

- De l’arabe » al kākanğ » coqueret. Attesté en ancien français depuis 2e moitié XIVe s. (R. Arveiller, Z. rom. Philol. 97, 1981, 279). CNRTL , FEW XIX,80a ↩

Ducange

Ducange