Castagnes et marrons.

Agriculture et histoire

En agriculture les châtaignes ne sont pas du tout la même chose que les marrons. « Il existe une différence fondamentale entre la châtaigne et le marron. Elle est facile à voir. L’enveloppe de la châtaigne, la bogue, est cloisonnée et elle contient deux ou trois fruits. Le marron, égoïste, mûrit seul dans sa bogue.1.

L’un et l’autre, la castagno comme le marron nous sont parvenus de très loin. Les fruits du châtaigner étaient un des premiers aliments des races primitives. Et cela a duré longtemps Dans le Grand Larousse du XIXe siècle, Pierre Larousse pouvait encore écrire

« il forme presque à lui seul toute la nourriture des montagnards de l’Auvergne, des Cévennes , de la Corse… ». Au moyen age il y avait l’expression parer chastaignes à quelqu’un ce qui voulait dire « lui préparer un bon accueil », et aussi peler chastaignes à quelqu’un pour « lui dorer la pilule ».

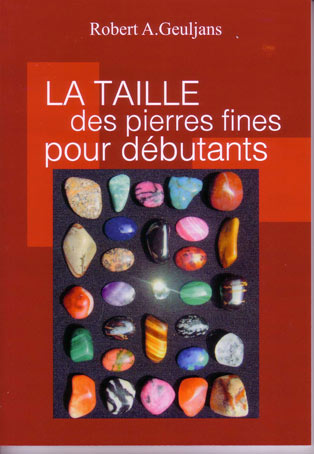

L’origine du mot castagno est à chercher en Asie mineure. En persan existe le mot kashtah « fruit sec, pépin » et les savants pensent que l’arbre et son nom sont introduits en Europe, notamment en Grèce à partir de l’Iran. Virgile (70-19 avant JC) connaît déjà le mot castanea qui donne dans notre région castagno ou costognos (Aveyron) et castagne en français régional.

Il y a de nombreuses « Fêtes de la Chataignes » dans notre région: En automne, le petit fruit à coque piquante est au coeur de toutes les attentions gastronomiques et au centre des fêtes traditionnelles du Languedoc-Roussillon. Fêtes, foires et autres castagnades lui font la part belle cet automne !

Avec ce mot dans votre vocabulaire,vous pouvez voyager très loin: aux Pays Bas et en Belgique kastanje, en Allemagne Kastanie, en Scandinavie kastania, en Russie kashtanu en Pologne kasztan, en Lithuanie kasztanas et même en Bretagne kistin et le pays de Galles kastan. Les Anglais par contre ont emprunté le mot chestnut à la langue d’oïl, où par étymologie populaire ils ont ajouté un –t au –chestne pour ranger la châtaigne avec les noix (nut).

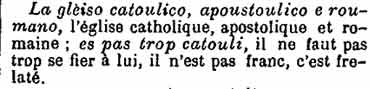

Il y a en languedocien pas mal de mots dérivés de castagna: castagniè « relatif aux châtaignes ou qui aime les châtaignes »(Mistral), castagná verbe « récolter les châtaignes » mais aussi « dépenser tout », languedocien castagnaïro « ramasseuse de châtaignes » et dans le Languedoc, des castagneirou « petits châtaigniers » (Mistral). Spécial pour le Gard sont castagnolo « roitelet » et castagno « sexe de la femme ». D’après le Thesoc à Maillanes (13) ce sont les testicules. A Alès kastagnados est la « veillée à l’époque de la récolte des châtaignes », et comme on grillait des châtaignes pendant ces veillées il a pris le sens « grillade de châtaignes »2.

En français castagne ou castagnole , empruntés à l’occitan, servent à désigner un poisson, le « sparus chromis » (Linné 1758), mentionné dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. D’autres noms de petits poissons comme castagnot ou castagneau, ou castagnole viennent également du Midi.

TOPONYMIE. Beaucoup de noms de lieux où poussent les châtaigniers sont dérivés de castanea.

TOPONYMIE. Beaucoup de noms de lieux où poussent les châtaigniers sont dérivés de castanea.

Dans le Grand Larousse du XIXe siècle, vol. III, vous pouvez trouvez une description détaillée du travail de la chataigne : la récolte, la conservation, des recettes, etc. Il y décrit entre autres le procédé que pour récupérer les châtaignes, dans la claie :

«On [les]chauffe ainsi pendant dix jours environ. Vers le cinquième jour, lorsque toute la récolte est rentrée, on retourne les châtaignes pour achever de sécher la couche supérieure. on considère les châtaignes comme suffisamment sèches et prêtes à être blanchies, quand leur écorce se détache bien et qu’elles sont dures sous la dent. On les fait alors tomber sur le plancher inférieur (de la claie), dont on a enlevé le feu et les cendres; puis on les dépouille de leur écorce, soit en les plaçant dans des sacs que l’on frappe sur un billot revêtu d’une peau de mouton … , .soit au moyen des soles, qui brisent moins les châtaignes.».

Par hasard j’ai trouvé une liste des variétés de châtaignes cévenoles à l’Université des Jésuites à New York : Source: « Recueil de Mémoires et d’observations de Physique, de Météorologie, d’Agriculture et d’Histoire Naturelle » par le Baron Louis-Augustin d’HOMBRES-FIRMAS, Nismes, 1838, volume 3, page 81: Mémoire sur le châtaignier et sur sa culture dans les Cévennes (1819).

Source: « Recueil de Mémoires et d’observations de Physique, de Météorologie, d’Agriculture et d’Histoire Naturelle » par le Baron Louis-Augustin d’HOMBRES-FIRMAS, Nismes, 1838, volume 3, page 81: Mémoire sur le châtaignier et sur sa culture dans les Cévennes (1819).

QUI LES RECONNAIT ENCORE DE NOS JOURS??? Contactez-moi

D’après Andolfi la castagne est « un sport ancestral cévenol qui se pratique à mains nues… » et castagne dans ce sens est synonyme du français marron. Châtaigne = marron est attesté en francais depuis 1635 ; châtaigne signifie d’abord un « coup sur les doigts » et ensuite un « coup de poing » (D’après Delvau A., « Dictionnaire érotique moderne » Bâle, sans date ). Marius Autran est plus sérieux quand il écrit à propos de l’expression: ça va castagner ! « c’est de l’argot français qui n’est pas spécifiquement provençal. »

Le mot marron a le même sens depuis 1835. A.Rey pense que le sens « coup de poing spécialement sur la tête », s’explique par métonymie de la tête qui reçoit le coup (un coup sur le marron) au coup lui-même . Mais le sens « tête » pour le mot marron n’est attesté que depuis 1896. Von Wartburg est d’avis que c’est la couleur que prend la tête quand elle a pris des marrons qui est déterminante. Quoi qu’il en soit, c’est du pareil au même, quand on les reçoit, ça peut faire très mal.

- Il y a quand-même un risque de confusion de 12% : « Le castanéiculteur est tenu quant à lui de classer la production de ses arbres en châtaignes, si la proportion moyenne des fruits cloisonnés est supérieure à 12%, et en marrons, si cette proportion est inférieure à 12%.» ↩

- . Dans les Cévennes la « grillade » s’appelle rabanelo, voir le mot rabinar ↩